Retrouvez ici des infocourriels qui proposent des sélections de livres par thèmes.

Inscrivez-vous à l’infocourriel pour recevoir d’autres informations à l’appui de la littératie et du plaisir de lire.

Katia Canciani est l’auteure de quarante-sept livres en littérature générale et jeunesse. Son premier roman, « Un jardin en Espagne, » a été publié en 2006et a été finaliste pour le Prix des lecteurs Radio-Canada et les Prix Éloizes. Elle a également écrit pour la jeunesse, avec quarante-quatre livres à son actif, dont « Sofia et le marchand ambulant » et « Pet et Répète : la véritable histoire. » Sa sensibilité, ses valeurs humanistes et son humour caractérisent son écriture.

« Le concept de la créativité est ouvert à l’interprétation, allant de l’expression artistique à la résolution de problèmes dans le contexte du développement économique, social et durable. C’est pourquoi les Nations Unies ont désigné le 21 avril comme Journée mondiale de la créativité et de l’innovation, pour sensibiliser à leur rôle essentiel dans le développement humain. » Nations Unies

« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire, c’est une conscience qui avertit. »

Victor Hugo

Artiste, écrivain, Poète, Romancier (1802 – 1885)

Chaque année, autour de la date du 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Des centaines d’événements sont ainsi organisés pour mettre en lumière la diversité et la vitalité de la Francophonie.

Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

« L’amour est fort, l’amour est tout puissant, et ce qui est tout puissant est calme. »

Pierre-Jules Stahl, Ce que c’est que l’amour (1853)

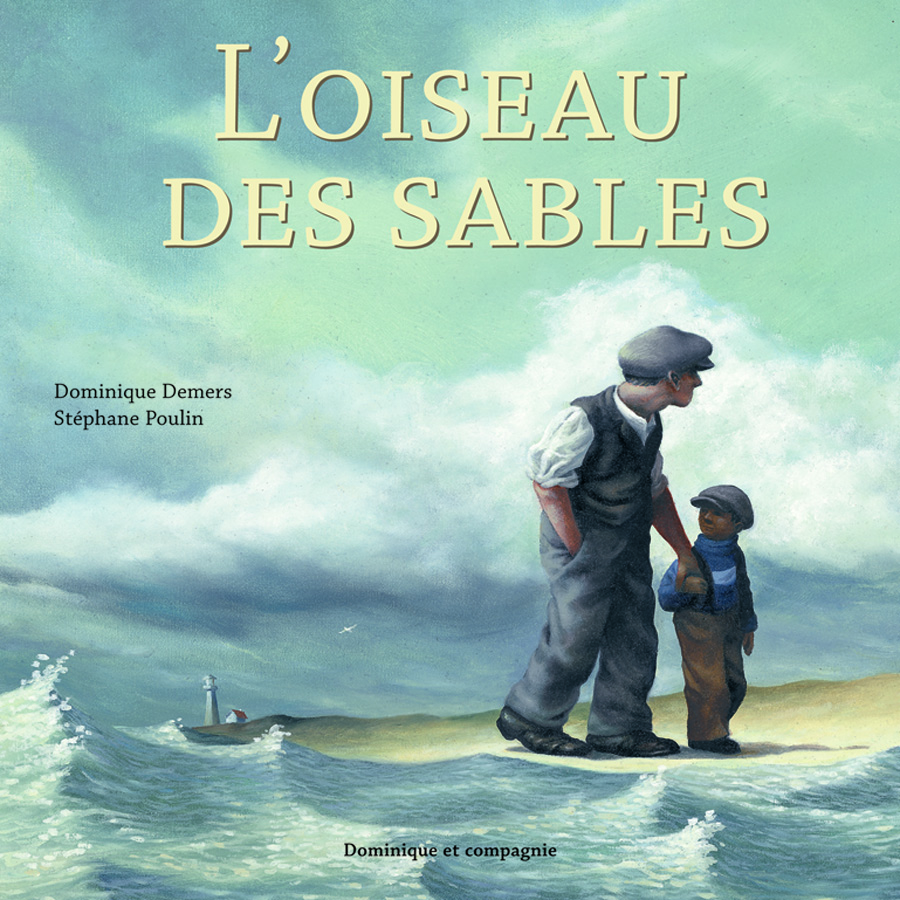

« Les livres m’ont souvent sauvé la vie. J’ai traversé plus d’une journée difficile en sachant qu’un roman m’attendait sur ma table de chevet. Les livres m’ont aussi permis de reprendre goût à l’amour, de renouer avec l’espérance, d’apprivoiser la souffrance et de célébrer la vie. Des bouquets de mots cueillis dans des contes, des romans et des poèmes fleurissent mon existence. »

Au bonheur de lire

Dominique Demers, écrivaine, conférencière et conteuse

« Il a été décidé qu’on reparlerait, dès les petites classes, d’éducation civique, d’honnêteté, de courage, de refus du racisme et d’amour… Il est dommage que l’école ne soit fréquentée que par les enfants. »

André Frossard, Journaliste (1915 – 1995)

« Par trois méthodes, nous pouvons apprendre la sagesse : premièrement, par la réflexion, qui est la plus noble ; deuxièmement, par imitation, ce qui est plus facile ; et troisièmement par l’expérience, qui est la plus amère. » Confucius

Les auteur.e.s franco-ontarien.ne.s captivent leur lectorat avec leurs écrits riches et variés qui témoignent de la diversité culturelle de l’Ontario français. Leurs écrits vivifient l’imaginaire de la communauté en nous plongeant dans une dimension où émotions et réflexions se mêlent.

La Journée internationale des personnes handicapées a été instaurée par l’Organisation des Nations Unies en 1992. Célébrée le 3 décembre, elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants. »

– Jean D’Ormesson, Académicien, Animateur, Artiste, Chroniqueur, écrivain, Philosophe, Romancier (1925 – 2017)

Halloween, la nuit où les ombres dansent et la peur devient une compagne bienvenue. Les histoires effrayantes prennent vie, tissant une toile de mystère et de magie noire, créant une soirée mémorable entre le surnaturel et le réel.