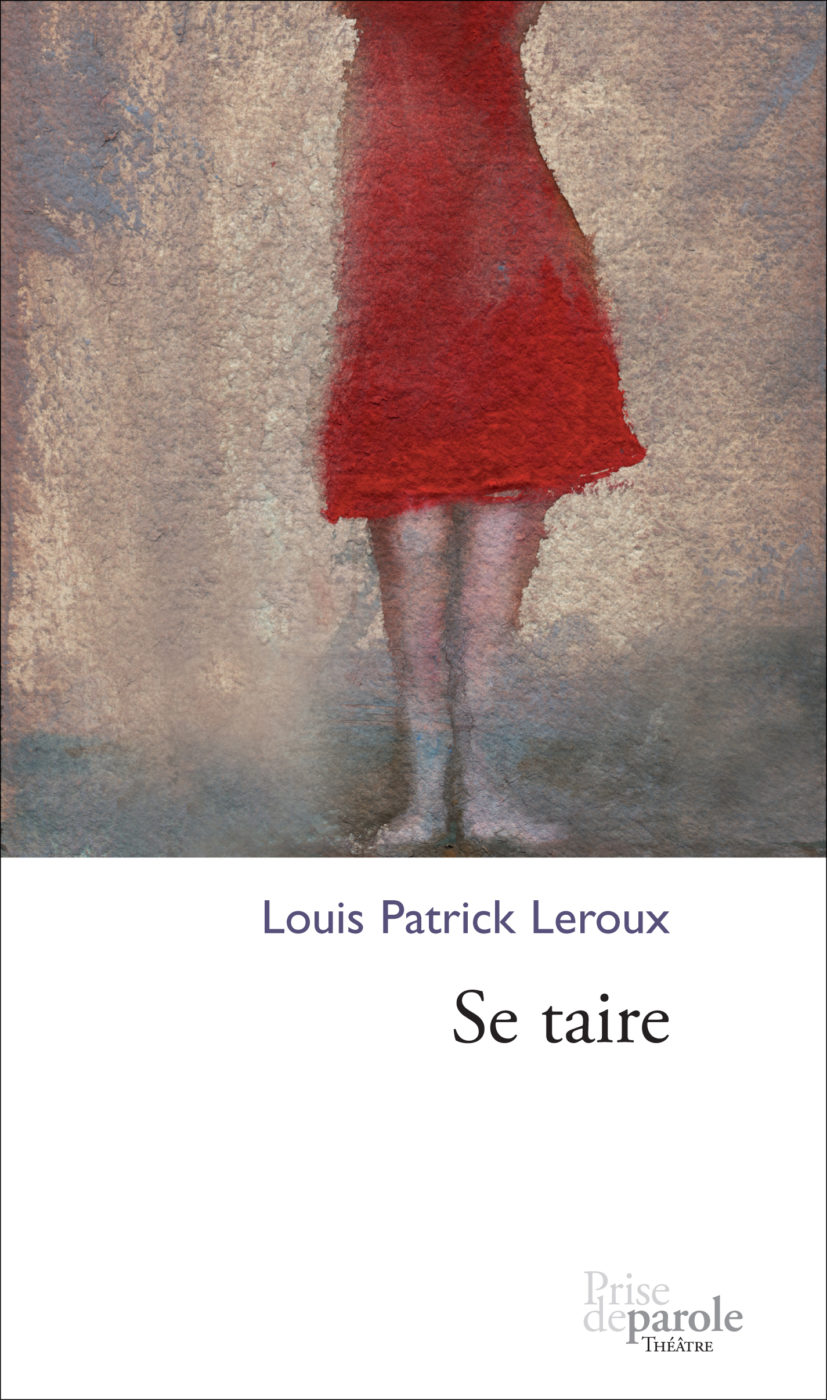

Se taire

Il y a seize ans, Alexandra a quitté son village en disgrâce. Tout comme Cassandre, elle avait le don de prophétie mais la terrible malédiction qu'on ne la croit jamais. Son départ a laissé un trou béant.

Sa tante Marguerite a cherché à le combler en fondant un culte voué à sa mémoire. La jeune adolescente, Christine, rêve au retour d'Alexandra, « l'oracle qui dérange », la « statue géante dorée » partie le jour de sa naissance.

Aujourd'hui, Alexandra rentre, épuisée, au bercail. Celle qui, à l'époque, troublait par ses visions ne dit plus rien. Aphone, elle inquiète d'autant plus les villageois. Pourquoi être revenue après seize ans? Que cache-t-elle de si terrible qu'elle n'en dit rien?

(Tiré de la quatrième de couverture du livre.)