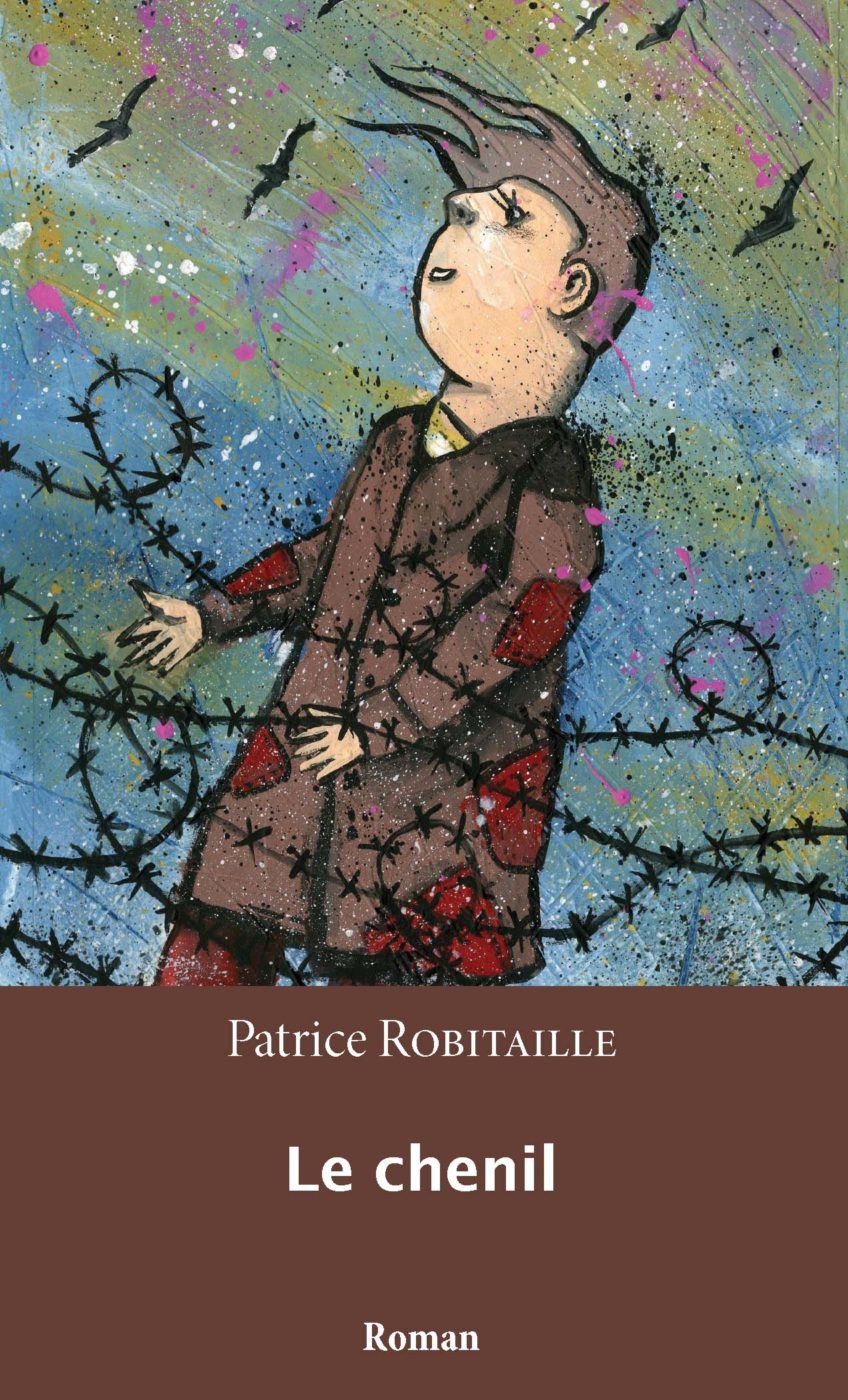

Le chenil

Été 1942, dans le village ontarien d’Espanola, le jeune Simon Dubreuil, simple d’esprit au grand cœur, devient subitement orphelin. Il est confié à son oncle et sa tante, Louise et Gilbert, qui montrent bientôt leur vraie nature : alcooliques et violents, ils contraignent le pauvre Simon à accomplir dans leur ferme les travaux les plus ingrats.

Maltraité et désespéré, Simon trouve un peu de réconfort auprès des chiens du chenil, dressés par son oncle pour chasser les prisonniers en fuite; car non loin de là, se dressent en effet les barbelés du Camp 21 qui retient des soldats allemands capturés à la guerre.

Avec sa cousine Julia, Simon s’aventure parfois du côté du Camp pour observer les détenus à travers la clôture : ils croisent un jour le regard d’un officier. Une amitié muette s’installe entre eux, et les enfants reprennent espoir; mais comment échapper à leur misérable sort?

(Tiré de la quatrième de couverture du livre.)