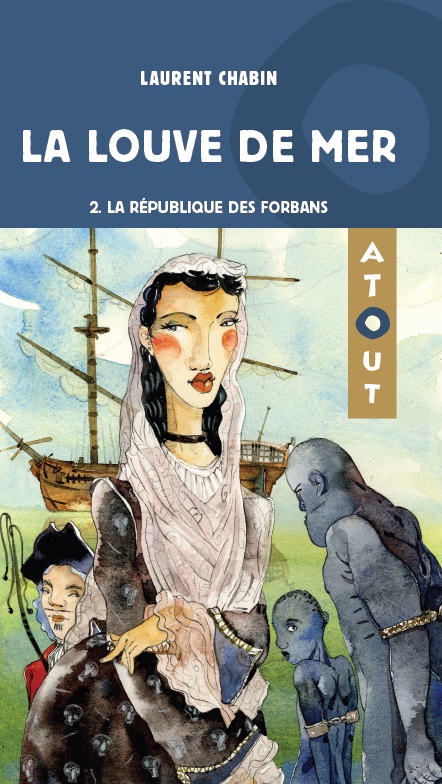

La louve de mer, tome 2 – La République des forbans

Après avoir vogué à la dérive sur un radeau, Gilles, Rachel et quelques compagnons d’infortune sont pris en charge par un navire hollandais. Or, l’atmosphère à bord n’a rien de réjouissant et la vocation de l’Elmina, un ignoble vaisseau négrier, sera bientôt connue des naufragés outrés.

Rachel, lassée de sa violente soif de vengeance, devra lutter pour survivre. Elle tentera de libérer les esclaves et de mener son nouvel équipage vers un espace libre de toute autorité : la république des forbans!

(Tiré de la quatrième de couverture du livre.)