Contenu

- Personnage principal et narratrice, Merit, jeune héroïne égyptienne, qui raconte, dans son journal, son aventure en tant qu’espionne à la cour du pharaon; nombreux personnages secondaires, dont Arita, sœur jumelle de Merit, qui s’intéresse à la beauté et à l’amour plutôt qu’aux politiques égyptiennes, le père des jumelles, Ptah-Seshad, scribe honnête et courageux, qui veut à tout prix détrôner le pharaon imposteur et aider l’héritier légitime à reprendre le pouvoir, Bata, épouse du scribe et mère attentionnée des jumelles, Apopis, l’énorme et cruel pharaon, usurpateur du trône, et la reine Hebat, son épouse; autres personnages aidants ou opposants, tels que le ministre du pharaon, Naba Ra, le haut dignitaire du palais, Ka Nefer, le grand prêtre, Baqa Amon, le marin et espion Ahmès, le nouveau pharaon, Ahmose, ainsi qu’une multitude de personnages participant au déroulement de l’intrigue.

« Mon père s’est tu un instant, en regardant avec tristesse la fenêtre qui s’emplissait de la lumière du jour.

– Merit, tu es intelligente, tu es sage, tu sais reconnaître ceux qui parlent avec une langue fourchue : dans quelques heures, c’est toi qui iras au palais, à la place d’Arita. Tu te comporteras comme une vraie fille d’Isis : sagement, avec discrétion et respect pour toi-même. Ne laisse pas les richesses d’Apopis t’éblouir. Ne laisse pas ses courtisans te corrompre! » (p. 17-18)

« Je n’ai pas eu le temps de les admirer longtemps : un roulement de tambours annonça l’entrée de pharaon et de son épouse. Tout le monde s’est tu, en s’inclinant profondément. Prise au dépourvu, je suis restée debout, et j’ai failli pousser un cri d’étonnement : une montagne de chair gélatineuse faisait son entrée, sur un trône porté par huit hommes gigantesques. La montagne était surmontée par une toute petite tête, aux longs cheveux noirs retenus par un bandeau : pharaon! » (p. 20)

« – Quand le divin Ahmose aura libéré le Delta, la vie sera douce. Tu chanteras, tu danseras, ton cœur sera rempli de joie et de paix.

– Voici pourquoi je dois accomplir ma mission, Ahmès. Ne crains rien : je sais déjà ce que je ferai. Cette nuit, j’ai imaginé un plan…

– Apopis est une bête féroce, tu risques ta vie!

– Non, écoute-moi!…

Je lui ai expliqué brièvement ce que je comptais faire.

– Tu es aussi courageuse que belle, a dit à la fin Ahmès. Quand tout cela sera terminé, Merit, tu seras ma sœur et je serai ton frère. Tu seras mon épouse, ma chérie, ma bien-aimée pour toujours.

J’ai baissé la tête en rougissant, tandis que le bonheur envahissait mon âme. » (p. 67-68)

- Roman captivant, truffé de rebondissements inattendus, plongeant le lectorat en plein cœur de la civilisation antique égyptienne; intrigue qui s’organise autour de complots, de trahisons et d’une quête de justice; sujet apte à fasciner le lectorat de par les thèmes exploités (p. ex., civilisation ancienne, aventure, espionnage, mystère, rivalité, classes sociales, amour).

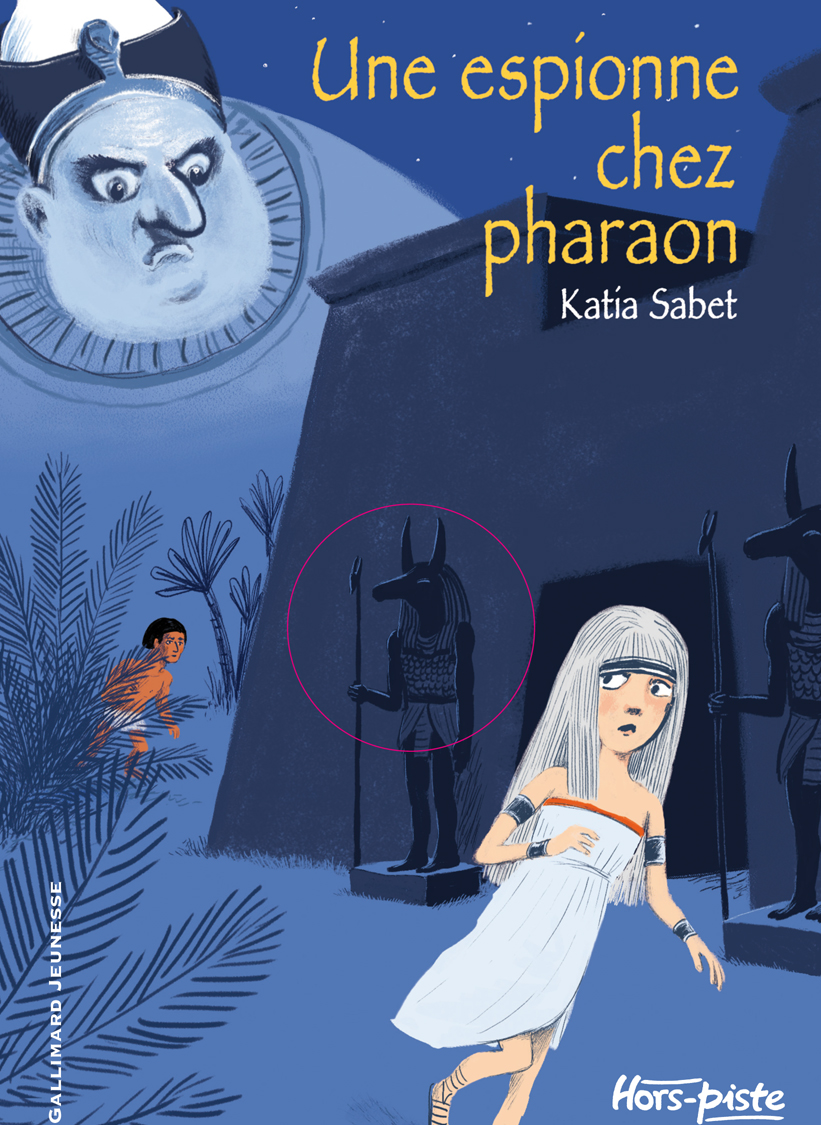

- Œuvre divisée en deux temps : Première partie, La jeune fille et Deuxième partie, La prêtresse; texte pleine page, réparti en treize chapitres numérotés; intrigue racontée sous forme de journal, composé d’entrées datées, de longueurs variables; couverture se dépliant en deux volets illustrés, recto-verso, présentant des scènes liées à l’intrigue; présence de quelques petites illustrations, en noir et blanc, contribuant légèrement à la compréhension de l’œuvre; motifs thématiques, se répétant sur le coin supérieur de chaque page, mettant en valeur une idée importante de chaque chapitre; plusieurs ajouts à la fin du récit, dont un épilogue, un glossaire, de courtes biographies de l’auteure et de l’illustrateur, et une liste d’œuvres de la même collection; présence de nombreux éléments graphiques qui facilitent l’interprétation du texte (p. ex., deux-points, parenthèses, tirets, guillemets, points de suspension, polices de caractères, caractères italiques).

Langue

- Registre de langue courant; vocabulaire riche, lié à la thématique de l’œuvre (p. ex., pontife, courroux, usurpateur, flagornerie, anathèmes, eunuque, arcanes), pouvant être compris à l’aide du lexique, risquant tout de même de poser un défi au lectorat visé.

- Nombreuses phrases transformées et phrases à construction particulière, parfois complexes; variété de types et de formes de phrases, contribuant à la lisibilité du texte.

« Arita s’est précipitée dans ma chambre en criant de peur.

– Tais-toi! lui ai-je chuchoté en plaquant ma main sur sa bouche. Laisse-moi écouter! » (p. 15)

« J’ai changé de conversation, en affichant une mine indifférente : inutile d’éveiller des soupçons. Le mot « espionne », jeté par Samara, siffle encore à mes oreilles.

– Quand nous fera-t-on essayer nos nouvelles robes?

– Pour la fête de Seth? Comment?! On ne t’a pas encore donné la tienne? La mienne est une merveille! » (p. 44)

« Le seul point de lumière, tout au fond, est la tunique d’or de la déesse, dont la tête de chatte noire, aux oreilles dressées, surplombe la foule d’une vingtaine de coudées. » (p. 60)

- Utilisation de procédés stylistiques (p. ex., personnification, comparaison, énumération, expressions imagées), qui enrichissent le texte et permettent d’apprécier le style de l’auteure.

« Une tempête de sable secouait la maison, les palmiers gémissaient dans le jardin. » (p. 15)

« – Dans notre pays, le sommet des montagnes se couvre de glace blanche comme une pièce de lin, m’a expliqué Hola. » (p. 26)

« Tous se sont mis à se défaire de leurs bijoux, bagues, bracelets, colliers, pectoraux, qu’ils lançaient aux pitres, aux danseuses, aux esclaves, et même aux filles de la reine : mais Sa Majesté nous a fait comprendre d’un regard qu’aucune de nous ne devait se baisser pour ramasser cet or. » (p. 49)

- Prédominance de séquences descriptives, permettant au lectorat de s’imaginer la scène et de se situer dans le temps et le lieu de l’action; séquences dialoguées qui permettent de mieux comprendre la relation entre les personnages.

« Je naviguais avec la reine et ses filles, sur la deuxième barque. Mon cœur était joyeux : que les rives du divin Hapi sont douces! Que notre pays est beau et riche! L’eau brille au soleil, les palmiers s’élancent vers le ciel, les champs fertiles s’étendent à perte de vue. Ça et là, une petite colline rompt le paysage plat : les maisons en pisé des paysans s’y accrochent, brunes ou blanches selon la richesse de leur propriétaire. Des escadres d’oies voguent à coté de nous, aussi majestueuses que des cygnes. » (p. 57-58)

« Tabala est venue me prendre par le bras et m’a traînée devant la chaise longue de la reine. Celle-ci m’a regardée longuement, les yeux mi-clos.

– Qui t’as appris les vers que tu viens de chanter?

J’ai donné à mon visage l’expression du plus grand désespoir.

– Je ne sais pas, divine. Je ne me souviens pas d’avoir chanté. Je n’ai pas de voix, divine. À peine ce qu’il faut pour parler. » (p. 73)

« Le temple est entouré d’une véritable cité, avec ses greniers, ses ateliers, ses dépôts, ses chantiers. La ville sacrée est ceinte à son tour d’une haute muraille, qui la sépare du monde extérieur. Cependant le portail s’ouvre souvent pour laisser passer des cohortes de portefaix charriant des caisses et des coffres, des processions de serviteurs surchargés de marchandises, des cortèges d’esclaves qui transportent des meubles de valeur, des troupeaux de bœufs. » (p. 135)

Pistes d'exploitation

- L’œuvre traite de plusieurs mœurs de l’Égypte antique. Demander aux élèves, regroupés en dyades, de rédiger un texte explicatif sur l’un des sujets exploités dans ce contexte socio-historique (p. ex., le mariage en bas âge, l’abus de pouvoir, le double mariage, le rôle des femmes dans l’Église, les classes sociales). Animer une mise en commun afin de leur permettre de faire part de leur travail au groupe-classe.

- Demander aux élèves, réunis en équipes, d’effectuer une recherche sur les vêtements et les parures portés par les anciens Égyptiens, en tenant compte des diverses classes sociales (p. ex., pharaon, reine, dignitaires, nobles, prêtres, prêtresses, paysans), puis de préparer une fiche descriptive accompagnée de photos. Afficher les travaux dans le corridor de l’école.

- Les Égyptiens utilisaient l’écriture hiéroglyphique. Demander aux élèves, regroupés en dyades, d’effectuer une recherche sur l’alphabet en hiéroglyphes et de l’utiliser pour écrire un message. Jumeler les équipes, demander aux élèves de décoder les messages, puis de les noter sur une feuille. Animer une mise en commun afin de permettre aux équipes de vérifier l’exactitude des messages décodés.

Conseils d'utilisation

- Avant la lecture, présenter aux élèves certaines notions de base sur l’Égypte antique, afin de situer le contexte de l’œuvre (p. ex., lire l’épilogue et le glossaire qui se trouvent à la fin du récit).

- Accorder une attention particulière aux sujets délicats dont on traite dans le roman, soit le mariage en bas âge, l’abus de pouvoir, la persécution, le double mariage et le préjudice.

- Présenter ou revoir les caractéristiques de la fiche descriptive.

- Encourager les élèves à lire une autre œuvre se déroulant en Égypte, soit Alexandre et les trafiquants du désert, dont la fiche pédagogique se trouve dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 12e année, Série : Vraiment Top! Top sur les pharaons.