Contenu

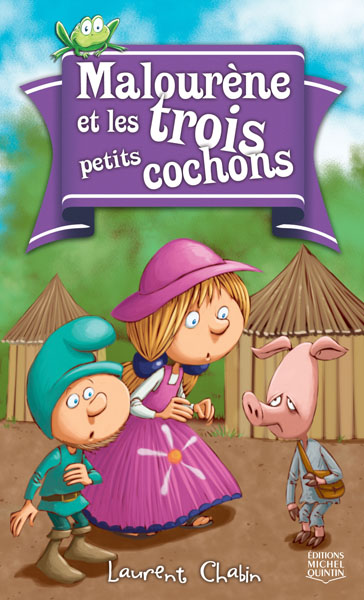

- Un personnage principal, Malourène, la reine des fées, qui aime donner des conseils et résoudre des problèmes.

« – Un taudis? fait le petit cochon, très étonné. Ce n’est pas un taudis, c’est ma maison. C’est mon frère qui me l’a offerte.

– Ton frère?

– Oui, mon frère le gros cochon. Maintenant laisse-moi, je dois aller travailler.

Grelu hausse les épaules. Jamais un nain n’accepterait de travailler dans ces conditions.

– Les cochons sont vraiment bizarres, murmure-t-il. » (p. 28)

« – Je ne comprends pas, intervient Malourène. Tu travailles pour ton frère mais c’est toi qui lui dois de l’argent?

– Bien sûr, répond le petit cochon. Il m’a donné une belle maison. Je dois travailler pour la payer. Il me nourrit aussi, et je dois travailler pour le rembourser. Il me permet de vivre, en somme, et je dois travailler fort pour le remercier. » (p. 32)

« Malourène est intriguée. Elle connaît bien les loups. Ce sont souvent de braves types pas bien méchants, dont le seul défaut est de tuer les cochons qu’ils mangent au lieu de les faire tuer par d’autres dans des abattoirs.

Elle décide donc d’aller faire un tour dans la campagne avoisinante pour voir de quoi il retourne. […] Le loup est déjà là, hurlant, agitant ses grands bras. C’est un loup maigre, il a l’air affamé. Il a grimpé sur un vieux tonneau et il crie en direction des cahutes où se sont enfermés les petits cochons :

– Sortez de là, vous autres! N’ayez pas peur, je ne vais pas vous manger! » (p. 44-46)

- Roman humoristique qui traite de l’exploitation des faibles par les plus forts; thèmes exploités (p. ex., fée, nains, amitié, empathie, pauvreté, richesse, injustice) susceptibles d’intéresser le lectorat visé.

- Illustrations en noir et blanc en lien direct avec le texte et qui contribuent à la vraisemblance des personnages et des lieux.

- Mise en page aérée; texte séparé en cinq chapitres bien identifiés; éléments graphiques (p. ex., tirets, points de suspension, guillemets, parenthèses, notes en bas de pages) facilitant l’interprétation de l’œuvre; table des matières et premières de couvertures de la série Les aventures de Malourène à la fin du livre.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots moins connus (p. ex., infâmes, hideuse, ulcéré, fataliste, cahutes) compréhensibles grâce au contexte et aux illustrations.

- Texte contenant une variété de structures et de types de phrases qui contribuent à la lisibilité de l’œuvre et qui favorisent une lecture dynamique.

« – C’est scandaleux! s’écrie-t-il.

– De quoi parles-tu? répond la fée d’une voix douce.

Malourène n’aime pas voir Grelu en colère, elle trouve que ça ne lui va pas.

– Ce sont les cochons! s’exclame Grelu, indigné. Quels cochons! » (p. 13-14)

« – Est-ce que vous n’en avez pas assez de vivre comme des cloportes? reprend le loup. Regardez-moi ces cabanes misérables où vous végétez pendant que le gros cochon vous nargue dans le château que vous avez construit à la sueur de votre groin. Réveillez-vous! Allez le déloger! Prenez sa place, elle vous revient! » (p. 47)

- Nombreuses figures de style (p. ex., métaphores, comparaisons, énumérations) qui ajoutent à la richesse du texte.

« C’est comme si une créature gigantesque et décharnée, un genre d’insecte de cauchemar ou d’araignée monstrueuse, avait essayé d’attraper les rais de lumière pour les dévorer. » (p. 9)

« Il n’y a pas de doute : le sommet de la jolie colline a été déboisé. Il est triste comme un genou écorché. » (p. 11)

« On dirait un assemblage de fourches, de piques, d’horreurs squelettiques qui se croisent et s’entrecroisent pour former une sorte d’énorme coquille vide. » (p. 12)

- Séquences descriptives qui apportent des précisions sur les personnages, les lieux et les événements.

« Terrorisés, les petits cochons et leur famille courent alors vers le haut de la colline pour se réfugier dans la maison en béton du gros cochon.

Au lieu de se jeter sur eux pour les dévorer, le loup les suit à pas lents tout en continuant de crier : « Libérez-vous, libérez-vous! »

Une fois les petits cochons à l’abri chez leur frère, le loup s’arrête enfin. Il a l’air découragé. » (p. 50-51)

« En effet, un peu plus tard, Malourène apprend que le cochon du château a facturé à ses frères non seulement l’huile, mais aussi le combustible qu’ils ont utilisé pour la faire chauffer, ainsi que des frais de séjour et de nourriture pour le temps qu’ils ont passé chez lui en attendant que leurs cabanes soient reconstruites.

Pour ces cabanes, d’ailleurs, ils ont dû lui acheter fort cher le bois et la paille nécessaires. » (p. 56-57)

- Séquences dialoguées qui permettent de mieux comprendre les relations entre les personnages.

« – Ici ou ailleurs, qu’est-ce que ça change? réplique Malourène. La misère est la même partout. Mais que font donc ces gens dans un endroit pareil?

– Ce sont les employés du cochon, répond Grelu. Ceux qui construisent les maisons.

– Ce sont des cochons eux aussi, fait remarquer la fée.

– Oui, mais il y a des cochons moins égaux que les autres, rétorque le nain qui a beaucoup lu. » (p. 26)

« – Pauvres petits cochons, fait Malourène après lui avoir raconté toute l’histoire. Ils auront donc toujours un maître pour les asservir?

– C’est probable, répond Bardamu. C’est bien commode, un maître. Ça te dit ce que tu dois faire, où le faire et comment le faire. Tu n’as donc pas à t’en occuper toi-même. C’est très reposant.

– Le loup est libre, lui.

– Oui, et c’est pour ça qu’il doit se cacher et s’enfuir.

– Et les petits cochons restent.

– Les petits cochons sont comme ça, ma belle. Plus encore que le loup, c’est la liberté qui leur fait peur. » (p. 59-60)

Pistes d'exploitation

- En groupe-classe, inviter les élèves à identifier des stratégies que Malourène et son ami Grelu pourraient mettre en place pour venir en aide aux cochons maigrichons et asservis. À partir des idées recueillies, proposer aux élèves, regroupés en dyades, de rédiger le chapitre six de l’œuvre. Les inviter à suggérer un titre et à y ajouter une ou plusieurs illustrations. Jumeler les équipes, puis leur demander de présenter leur travail aux membres du groupe.

- Relire aux élèves les pages 59 et 60, puis animer une discussion à partir des questions suivantes : Que penses-tu de cette conclusion? Es-tu d’accord avec la réponse de Bardamu? Les petits cochons ont-ils le choix de ne pas travailler pour le gros cochon? Que pourraient-ils faire pour changer leur vie? Es-tu une personne qui préfère se faire dire quoi faire ou qui aime plutôt décider de la façon de faire les choses? Pourquoi dit-on que la liberté fait peur? Encourager les élèves à appuyer leur point de vue à l’aide d’exemples tirés du texte ou de leur vécu.

- Proposer aux élèves, réunis en équipes, de préparer une saynète ou un théâtre de marionnettes dans lequel les cochons demandent à leur frère de se faire traiter avec respect et de façon équitable. Les inviter à présenter leur saynète devant le groupe-classe.

- En groupe-classe, lire aux élèves l’énoncé suivant : « Il n’y a pas de doute : le sommet de la jolie colline a été déboisé. Il est triste comme un genou écorché. À la place des vieux arbres se dresse une bien curieuse construction. » (p. 11) Proposer aux élèves, regroupés en dyades, d’effectuer une recherche sur les impacts du déboisement d’un territoire sur la vie des animaux et des plantes lorsque les forêts cèdent leur place aux secteurs résidentiels ou industriels. Animer une mise en commun afin de leur permettre de faire part de leurs trouvailles au groupe-classe.

Conseils d'utilisation

- Inciter les élèves à lire d’autres aventures de la série Malourène, telles que Malourène et le roi grand comme ça, Malourène et le roi mouillé et Malourène et le sourire perdu, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les meilleurs moments, Forêt Larose.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 2e à 7e année, Série : Les Sauvenature, divers épisodes.