Contenu

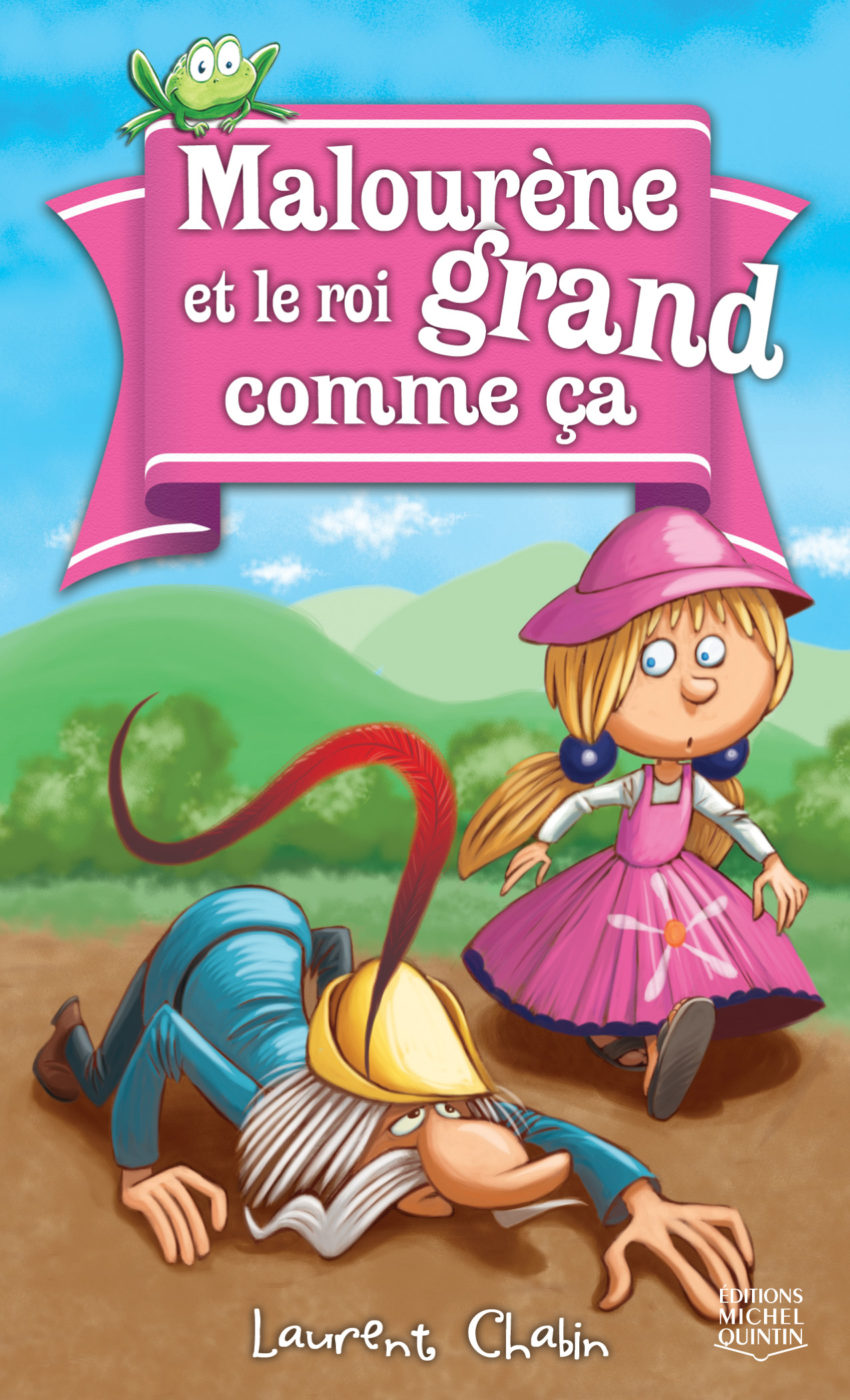

- Récit mettant en scène un personnage principal, Malourène, reine des fées, dont la sagesse fait en sorte qu’on vient la consulter pour solutionner des problèmes; quelques personnages secondaires, dont le roi Nabo 1er, petit roi égoïste et alité, qui refuse que ses sujets soient plus grands que lui, ainsi que deux médecins du roi, effrayés et serviles, qui viennent trouver Malourène pour lui demander son aide.

« Après un court instant de réflexion, sa décision est prise.

– Il y a longtemps que je n’ai pas bougé d’ici et un petit voyage ne me ferait pas de mal, déclare-t-elle. Je vais vous raccompagner dans votre pays et voir ce que je peux faire pour votre roi. » (p. 26-27)

« Nabo 1er n’apprécie pas ce langage. Il devient tout rouge, d’un rouge tirant sur le violet. Il va s’étouffer de rage. Il veut hurler des ordres, mais c’est comme si les mots restaient coincés dans sa bouche. Les gardes ne savent pas quoi faire. Ils devraient arrêter la fée pour crime de lèse-majesté mais, pour cela, il faudrait qu’ils se lèvent. Et donc qu’ils enfreignent la loi. Quel dilemme! » (p. 44-45)

« Le sourire du médecin tombe comme si sa mâchoire s’était décrochée.

– Que voulez-vous dire? demande-t-il, inquiet.

– Que le malade, ce n’est pas lui, mais vous. Vivre à plat ventre, ce n’est pas une vie.

– C’est la loi! s’exclame de nouveau le pauvre homme en se rapetissant encore. Nous n’y pouvons rien. Nous ne pouvons pas la défaire, c’est le roi qui l’a faite. » (p. 53)

- Récit humoristique et satirique évoquant la tyrannie de certains souverains et la servilité de leurs sujets; œuvre pouvant intéresser le lectorat visé compte tenu du regard critique posé sur les actions du roi et permettant de faire des liens avec le vécu des élèves en identifiant des situations injustes qui méritent qu’on leur trouve des solutions.

- Illustrations en noir et blanc, dans le style de bandes dessinées, représentant les moments importants du récit et permettant d’imaginer les personnages et les lieux.

- Mise en page aérée; texte réparti en cinq chapitres bien identifiés; table des matières et liste des autres aventures de la série Malourène à la fin du récit.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots moins connus (p. ex., s’étiole, se racrapote, affligée, moissonnés, limandes, flétans) pouvant être inférés grâce au contexte et aux illustrations; mots inventés (p. ex., racrapote, soussounes clairantes, volopomme) s’apparentant à la fantaisie du pays de Riquiqui.

- Variété de structures et de types de phrases, surtout à forme affirmative.

« Malourène se gratte le menton. Elle est pensive. Elle invite Grelu à venir la rejoindre sur la balustrade. À peine a-t-il bondi pour s’installer à côté d’elle que les visiteurs se redressent lentement. » (p. 17-18)

« « Voilà donc pourquoi ces pauvres gens se tiennent ainsi, pense Malourène. Voûtés, cagneux, brisés… L’habitude de faire des courbettes. Quelle tristesse! Comment peuvent-ils endurer une chose pareille? » (p. 22)

« Pendant ce temps, Malourène réfléchit. La maladie de ce roi lui semble bien imaginaire. En fait, il n’est pas malade, il se rend malade tout seul! Et, comme il veut que rien ne le dépasse ou se porte mieux que lui, il rend son peuple malade à son tour. Malourène, soudain, a une idée. » (p. 45)

- Présence de plusieurs figures de style (p. ex., énumérations, comparaisons) qui permettent d’apprécier le style de l’auteur.

« Pourtant, on peut voir qu’on s’en approche grâce à certains signes : la route n’est plus bordée de grands arbres mais d’arbustes rachitiques, les maisons sont si basses que leurs toits touchent le sol, et les pantalons des habitants sont tellement usés aux genoux qu’ils en sont transparents. » (p. 32)

« Malourène pénètre dans le palais, précédée par ses deux hôtes. Dans les couloirs et dans les salles, serviteurs, gardes, cuisiniers et ministres, collés au sol comme des mouches sur un papier sucré, lui lancent des regards pleins d’étonnement et d’effroi. » (p. 37)

- Nombreuses séquences descriptives qui apportent des précisions sur les événements, les personnages et les émotions.

« Malourène n’est pas de cet avis. Même un roi, ça se change. Certains vont d’ailleurs jusqu’à leur couper la tête. Sans aller aussi loin, elle est certaine que le roi Nabo n’est pas aussi réfractaire que ça au changement. Il suffit de trouver la bonne méthode. » (p. 26)

« La tête de Nabo 1er touche presque le plafond maintenant. Sa cour, ses ministres, ses soldats lui paraissent minuscules, tout en bas, et il se sent d’autant plus considérable. Il exulte.

Alors, lentement, dans la chambre du roi, soldats, ministres et serviteurs se relèvent en frottant leurs articulations qui grincent. Ils ont l’air tout hébétés, comme grisés par cette position verticale dont ils avaient perdu l’habitude. » (p. 49)

- Séquences dialoguées qui permettent de préciser et de mieux comprendre les relations entre les personnages.

« Le bonhomme pousse un long soupir.

– Tant que Nabo 1er se tenait debout, précise-t-il, nous arrivions à paraître plus petits que lui en nous baissant, en nous assoyant ou en nous accroupissant. Mais à présent qu’il est toujours lui-même assis ou couché, nous sommes pratiquement obligés de ramper devant lui pour ne pas contrevenir à la loi.

– La loi, la loi! s’exclame alors Malourène, qui commence à s’énerver un peu. Quand une loi est aussi mauvaise, on la change!

Les deux visiteurs prennent de nouveau leur air effrayé.

– Changer la loi! s’écrient-ils. Mais c’est impossible. La loi, c’est le roi! Et comme on ne peut pas changer le roi, on ne peut pas changer la loi. » (p. 23 à 25)

« Lorsqu’il se réveille, il fronce les sourcils et aperçoit la fée. Aussitôt, il se redresse et lui lance un regard furibond.

– Qui es-tu? s’écrie-t-il d’une voix cassante.

– Je suis Malourène, répond Malourène. Je suis venue pour vous aider.

– Où te crois-tu? hurle le roi. Prosterne-toi! À terre!

– La terre n’a pas l’air malade, répond Malourène d’une voix tranquille. C’est vous qu’il faut guérir, pas elle. » (p. 43-44)