- Un personnage principal, Thomas Francoeur, narrateur témoin puis participant, racontant certains événements de la vie de ses grands-parents et de ses parents, auxquels s’ajoutent des événements de sa propre vie et de celle de ses enfants, Éric et Karina.

« Son fils fut le premier-né du village et sa naissance fut célébrée dignement. Elle le prénomma Alexandre, comme son père, le violoniste roumain (dont elle ignorait cependant le nom de famille). » (p. 45)

« Six mois plus tard, Annette et Alexandre étaient M. et Mme Francoeur. Le lendemain des noces, ma sœur aînée était en chemin. » (p. 59)

« Il y avait Larry, Bobby et moi. Moi, c'est Tom.

On n'était pas vraiment des amis, mais on se tenait ensemble pareil. Bobby était dans ma classe, mais on ne se parlait pas souvent ; […] Larry était plus vieux, plus grand et surtout plus gros que nous. » (p. 73)

« Éric allait tellement bien qu'un jour il nous a annoncé qu'il voulait aller au Costa Rica. […] Sa mère et moi avons pleuré de joie devant lui. Nous lui avons payé le billet avec plaisir. » (p. 164)

- Intrigue composée de trois différents récits respectant l’ordre chronologique, mais truffés d’ellipses et de sauts dans le temps.

« Les années filèrent, toutes semblables les unes aux autres. Elle aimait son fils, son fils l'aimait. Elle s'entendait bien avec ses nouveaux compatriotes… » (p. 48)

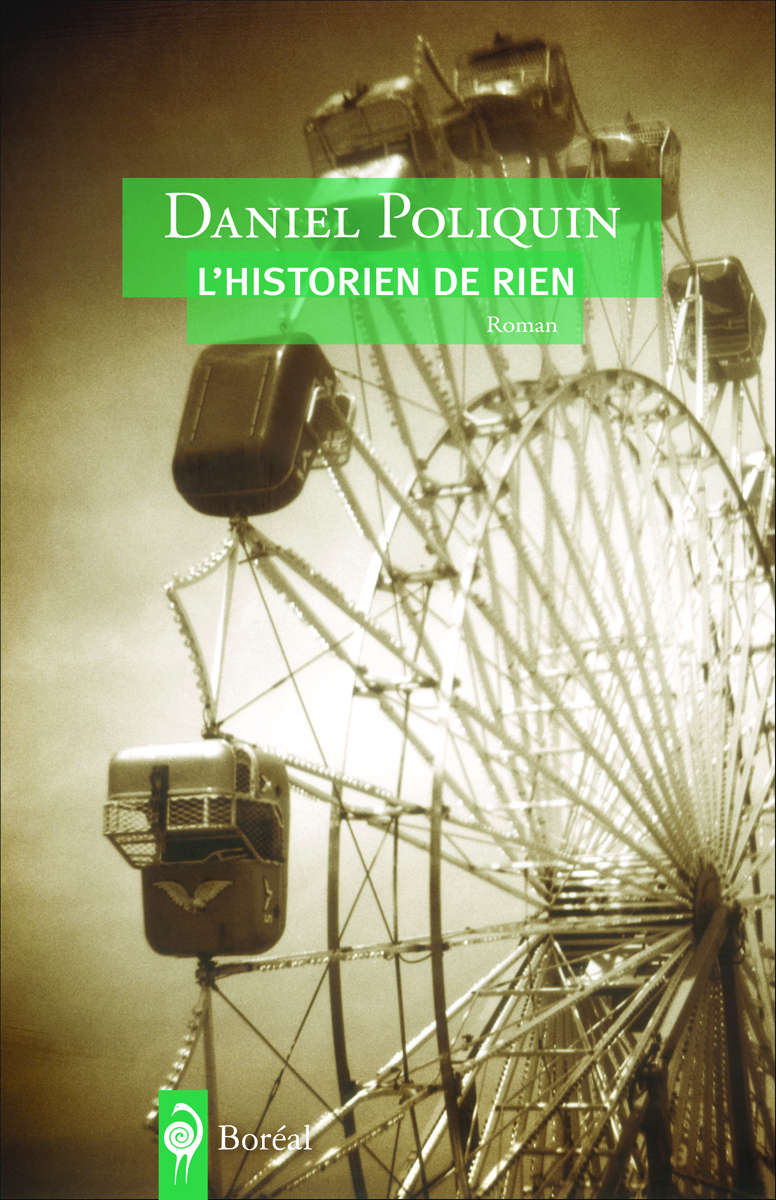

« Je ne suis jamais retourné à l’Ex d’Ottawa. Par contre, je suis allé souvent à La Ronde de Montréal et au Wonderland de Toronto avec mes enfants. Puis ils ont grandi, et j’ai cessé de fréquenter ces lieux-là. » (p. 110)

« Après cet épisode-là, pendant des années, mon grand-père, chaque fois qu’il me voyait, me demandait : Pis? Comment va la petite De Bellefeuille? » (p. 143)

- Thèmes des relations interpersonnelles (familiales, amicales et amoureuses) et du travail, ancrant l'intrigue dans le quotidien; événements pouvant intéresser les garçons aussi bien que les filles.

« C’est ainsi que j’ai vu Edmonton, où je suis allé voir la maison de ma grand-mère, sans y entrer évidemment. Puis j’ai vu le village de ma grand-mère et le magasin général de mon arrière-grand-père […] J’ai rencontré des gens qui avaient connu mon père petit. » (p. 69)

« Et puis, je pense que tous mes camarades et moi avions la même idée : faire plaisir à nos parents. Impressionner également nos amis, nos blondes. Je me rappelle la fois que j'ai dit à mon père : "Papa, je pense que je vais faire un avocat." » (p. 121)

« Je n'ai exercé le droit qu'une dizaine d'années. Le bureau marchait bien, mais après le décès de ma mère, je me suis senti suffisamment affranchi pour faire autre chose de ma vie. Je me suis lancé en affaires. Les beignes et le café, l'avenir était là. J'ai réalisé tout mon capital et je me suis acheté une franchise dans ce domaine-là. » (p. 157)

- Séquences narratives et descriptives contenant de nombreux indices des contextes socioculturel et sociohistorique (p. ex., statut de la langue française, en Ontario, à l’époque; vie en milieu rural; croyances religieuses et guerres mondiales); texte parsemé de discours direct rendant l’intrigue et les personnages vraisemblables.

« La loi provinciale obligeait cette brave missionnaire à enseigner en anglais, mais elle n'en faisait qu'à sa tête et enseignait en français : elle y était bien obligée, ses élèves ne parlaient pas d'autre langue à la maison, et elle-même n'avait que des rudiments de la langue officielle d'enseignement. » (p. 13)

« On avait toujours du mal à revendre les terres laissées vacantes, et le gouvernement était trop pauvre pour aider les colons assez téméraires pour rester. » (p. 16)

« En janvier, il lui écrivit pour lui annoncer que sa digne épouse était morte en vraie chrétienne. » (p. 49)

« La guerre terminée, il était rentré au Canada après un long séjour dans un hôpital anglais. » (p. 54)

« Je lui ai envoyé la main. "Salut, Larry!" Mais quand je me suis approché de lui, il a quitté son groupe et m’a donné une bonne poussée : "Qu’est-ce que tu veux, toé, câlice?! Enwoye, scramme, dégosse! » (p. 107)