Contenu

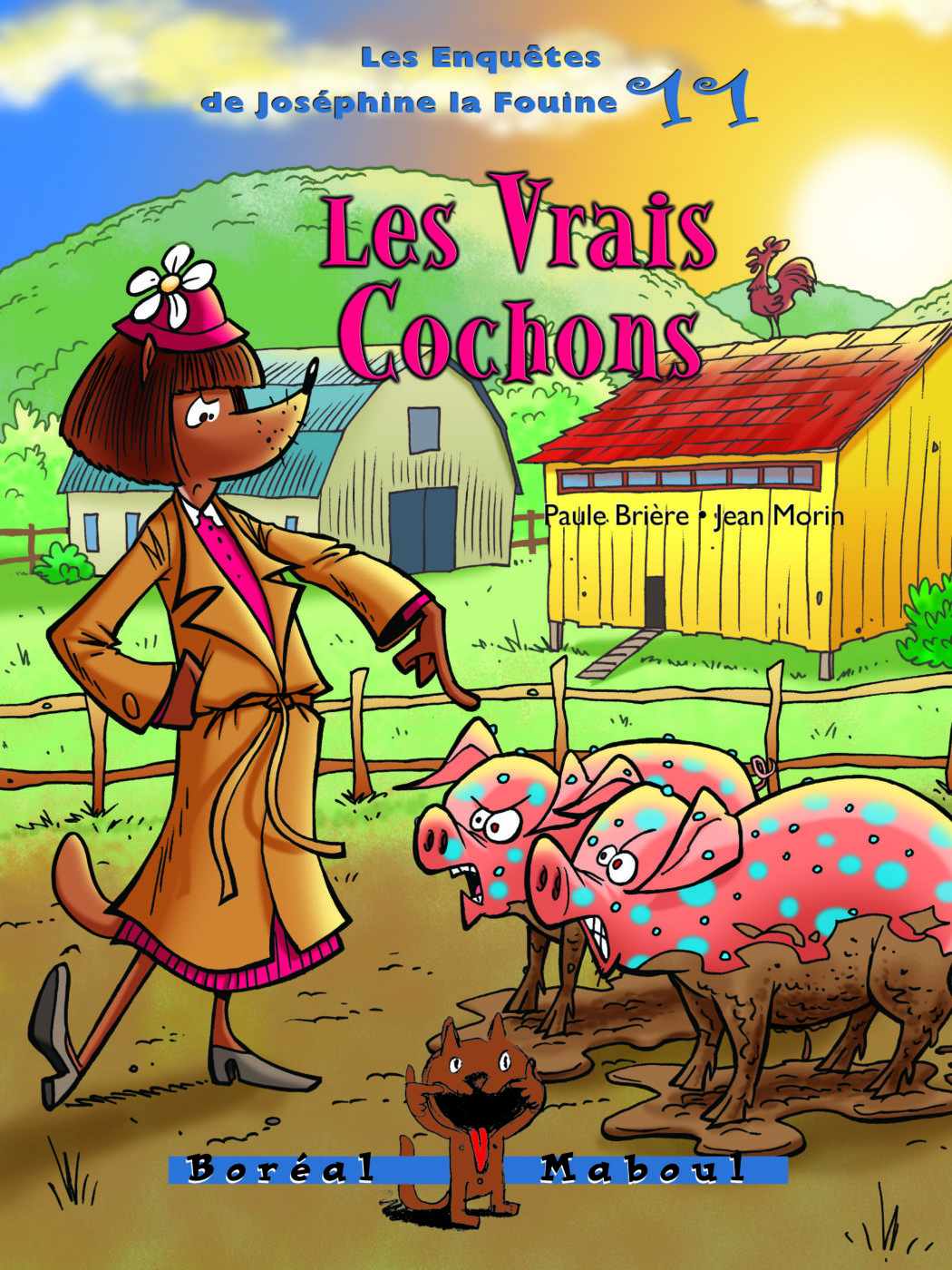

- Deux personnages principaux, le vétérinaire, qui découvre que la pollution est la cause de la maladie des animaux, et Joséphine, la détective, qui cherche la source et les coupables de cette pollution; quelques personnages secondaires, le fermier et son épouse, qui ne pensent qu’à faire de l’argent, et les animaux de la ferme.

« Pendant que les animaux roupillent, ronflent et rechargent leurs batteries, le vétérinaire s’active. Il fait des prélèvements de salive, d’urine et de sang sur chacun des animaux. Dans son microscope, il voit plein d’anticorps combattant la maladie, mais il n’observe ni virus H1N1, ni microbe R2D2, ni bactérie XYZ3000. Il examine aussi l’eau du puits et la terre du pré. Il découvre alors une vraie soupe de pollution, grouillante de molécules chimiques toxiques.

Le vétérinaire a trouvé la réponse à la question de Ticoq : les animaux sont empoisonnés par la pollution. » (p. 14-15)

« – Maintenant, ajoute-t-il, votre travail est de trouver la source de cette pollution pour l’arrêter.

– Arrêter la pollution? s’étonne Joséphine. J’ai déjà arrêté un zèbre voleur, un lièvre dopé, un loup menteur, un chat sournois, une mouche fatigante et j’en passe. Mais arrêter la pollution, voilà sûrement le plus grand défi de ma carrière de détective! » (p. 19)

« La fermière d’affaires interrompt cette conversation si amicale :

– Regarde, chéri, comme nos cochons sont mignons en rose à pois bleus. Ils gagneront sûrement un prix à la foire agricole.

– Hé! se réjouit soudain le monsieur. Ça nous fera du fric!

– Et la vache à taches vertes, ajoute la dame, on dira que c’est une nouvelle race biologique.

– Hé! hé! un gros paquet de fric! » (p. 44-45)

- Intrigue divertissante mettant en scène les animaux des fables de Lafontaine; thèmes exploités (p. ex., enquête de détective, pollution, animaux de la ferme, métier de vétérinaire, énigme) pouvant intéresser le lectorat visé.

- Mise en page aérée; texte réparti en six chapitres numérotés et titrés; nombreuses illustrations en noir et blanc qui facilitent la compréhension du texte; éléments graphiques (p. ex., traits d’union, majuscules, mots avec syllabes inversées, points de suspension) facilitant l’interprétation de l’œuvre; citation de Jean de la Fontaine en lien avec l’intrigue au début de l’œuvre; énigme intitulée L’énigme de Joséphine à la fin du roman

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; emploi de quelques mots nouveaux (p. ex., stéthoscope, éprouvettes, abaisse-langue, seringues, léchouille, molécules, ratatinent) que le contexte permet de définir.

- Texte contenant une variété de types et de formes de phrases qui contribuent à la lisibilité de l’œuvre et avivent la lecture.

« Maintenant, on n’entend plus qu’un silence de mort! Les animaux se sont-ils accusés, attaqués, entretués? La révolution a-t-elle dégénéré en guerre mondiale? Ce serait bien humain! À moins que la maladie ne les ait tous foudroyés en moins d’une heure? » (p. 11)

« – Ce matin, commence-t-il, Ticoq a grimpé sur le toit du poulailler sans même ouvrir les yeux. Il a lancé son cri habituel de réveille-matin : coco-RIIIII-coco!

– Ah non! s’impatiente Joséphine, c’est bien trop long. Laissez-moi travailler, je n’ai pas de temps à perdre. Allez, dégagez. » (p. 17)

- Nombreuses figures de style (p. ex., métaphores, énumérations, comparaisons, onomatopées) qui ajoutent à la richesse du texte.

« Le matin se lève au village de Lafontaine. » (p. 5)

« Encore à moitié endormis un instant plus tôt, les cochons se réveillent aussi sec. Leurs yeux s’arrondissent, leurs oreilles claquent, leurs queues tirebouchonnent comme des ressorts. » (p. 22)

« Des grognements indignés se font entendre :

– GRONK! GRONK!

– J’ai dit : nettoyez vos cochonneries, répète Joséphine. » (p. 27)

- Séquences descriptives qui apportent des précisions sur les lieux, les personnages et les événements.

« Joséphine regarde vers la route, pensant voir approcher un vieux camion rouillé et cabossé. Pas du tout! C’est un gros véhicule de luxe qui s’arrête au milieu de la ferme. L’homme et la femme qui en sortent n’ont pas l’air de pauvres fermiers. On dirait plutôt des gens d’affaires prospères. Et pas contents! » (p. 43)

« Tous les animaux applaudissent. Maintenant qu’ils connaissent la cause de leur mal et qu’ils savent qu’ils auront bientôt un remède, ils se sentent déjà à demi guéris. Au loin, on entend les sirènes des voitures de police. Les véritables suspects seront bientôt conduits au poste. » (p. 51-52)

- Séquences dialoguées permettant de mieux comprendre les relations entre les personnages.

« – Puis-je avoir l’honneur de vous serrer la main, chers amis?

Flatté par tant d’égards, le fermier tend la main sans réfléchir. Aussitôt, la détective sort la patte qu’elle gardait dans sa poche et CLIC! CLAC! ses menottes emprisonnent le poignet du fermier.

– Au nom de la loi, je vous arrête, lance Joséphine la Fouine.

Mais l’homme se débat et hurle :

– Pour qui vous prenez-vous? Espèce de fouine à chapeau! Bête détective à poils! Chérie, appelle notre avocat, notre banquier, notre député! » (p. 46-47)

Pistes d'exploitation

- Animer une discussion sur les questions suivantes : Quel sort devrait être réservé aux fermiers sans scrupules? Devraient-ils être traduits en justice et punis pour les actes commis envers les animaux et leur environnement? Faire un rapprochement avec le respect de l’environnement et amener les élèves à proposer des actions concrètes pour protéger la Terre.

- Demander aux élèves, regroupés en équipes, d’effectuer une recherche sur les façons employées de nos jours pour diriger les fermes et les moyens utilisés pour contrer la pollution. Leur proposer de produire un dépliant informatif résumant leurs trouvailles, puis l’exposer en salle de classe.

- Lire aux élèves la citation de Jean de La Fontaine au début de l’œuvre et amener les élèves à faire des liens avec l’intrigue. En groupe-classe, dresser une liste des fables de La Fontaine connues des élèves, puis leur demander de comparer le rôle des animaux dans l’enquête de Joséphine la Fouine à celui des animaux dans les fables du célèbre auteur.

- En groupe-classe, résoudre L’Énigme de Joséphine retrouvée à la fin de l’œuvre. À la suite de l’activité, remettre à chaque élève une languette de papier, puis l’inviter à y rédiger une énigme au sujet du présent roman ou d’une autre fable de La Fontaine. Déposer les languettes dans une boîte prévue à cet effet, puis amorcer chaque journée en résolvant une des énigmes.

Conseils d'utilisation

- Présenter ou revoir les caractéristiques du dépliant informatif.

- Encourager les élèves à lire d’autres œuvres de la même série, telles que Belle comme une grenouille, La poule aux œufs dort et Les Dents de la forêt, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 2e à 12e année, Série : Maître Lucas, Pollution, écologie, protection de l’environnement.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 12e année, Série : Active-toi, Pollution de l’air; Pollution lumineuse; Pollution sonore.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Doc Junior, Julian veut devenir fermier.