Langue

- Registre courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots moins connus (p. ex., pétrifié, inaudible, cavalcade) compréhensibles à l’aide du contexte.

- Texte contenant plusieurs types et formes de phrases permettant au lectorat de se faire une image mentale des événements.

« Voilà déjà plusieurs jours que Donatien et Justine n’ont pas vu leur vieille amie et voisine, la mère Thume. Serait-elle malade? Partie en vacances? » (p. 5)

« – Ça alors! s’exclame-t-il. Quelle désolation! Une bombe a explosé dans ce salon! » (p. 17)

- Nombreuses figures de style (p. ex., onomatopées, énumérations, comparaisons) qui enrichissent le texte et rendent la lecture imagée.

« Ça vient de la cuisine et ça fait zzzzzzz, zzzzzzz. » (p. 16)

« Il fait très sombre dans la pièce, mais le spectacle est effectivement horrible : plusieurs meubles renversés, un pot de fleurs brisé sur le tapis, des bibelots éparpillés sur le sol. » (p. 17)

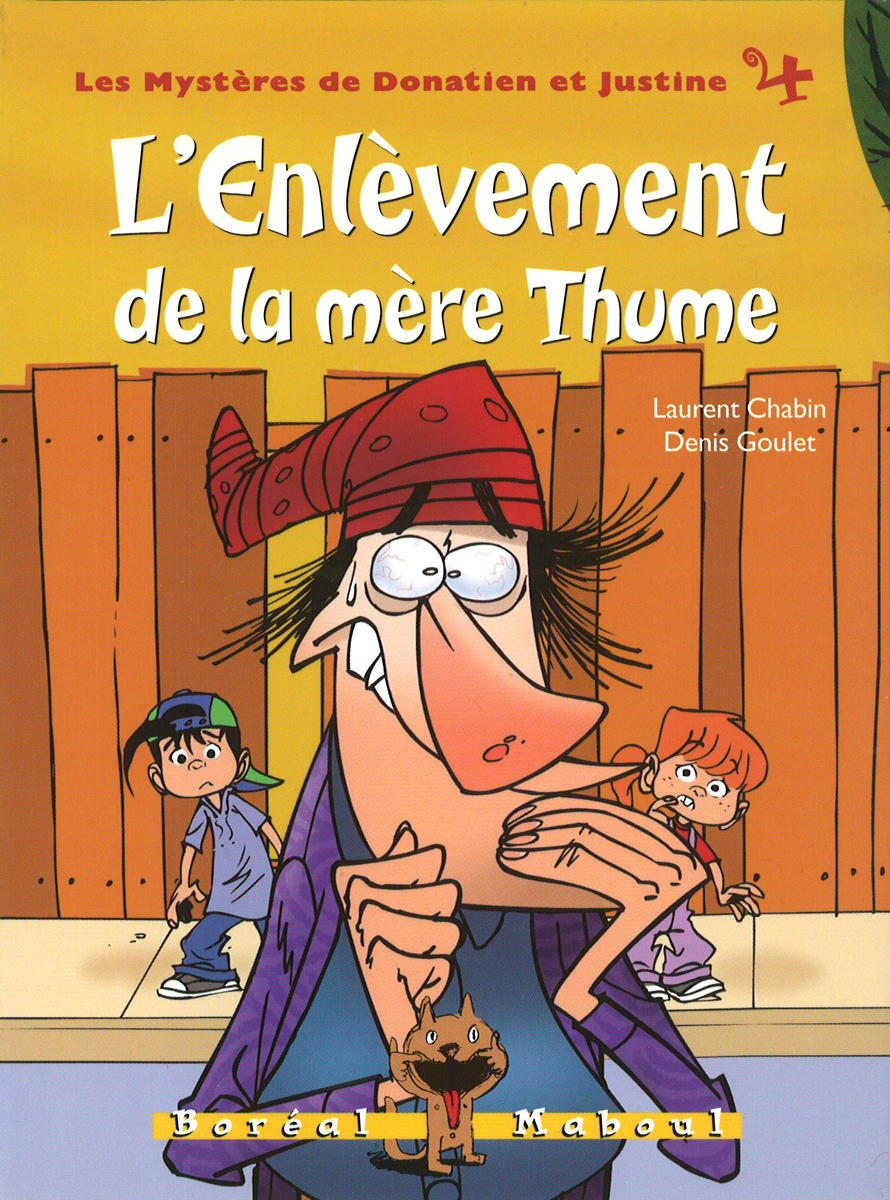

« Que peuvent faire deux enfants de leur âge face à un géant pareil, poilu comme un gorille, et qui n’a pas hésité à battre une vieille dame, à l’enlever et à empoisonner son animal de compagnie? » (p. 36)

- Séquences descriptives apportant des précisions sur les lieux, les personnages et les péripéties.

« Joignant le geste à la parole, elle [Justine] se jette vers la tuyauterie pleine de toiles d’araignée qu’on aperçoit sous le bac de l’évier. Un vieux rideau masque ce réduit qui sert de débarras à la mère Thume. » (p. 33)

« Sans plus réfléchir, elle saute au collet de l’inconnu et se met à lui donner des coups de pied et des coups de poing. » (p. 44)

« Les explications de Donatien n’étant pas très claires, c’est Justine qui raconte au père Hoquet leurs soupçons et leur tragique expédition. À son récit, le vieux voisin éclate de rire. » (p. 48)

- Séquences dialoguées permettant de préciser et de mieux comprendre les relations entre les personnages.

« – Et si on avait enlevé la mère Thume? suppose Justine en frissonnant.

– Tu es folle! s’écrie son frère.

– Ah oui? Alors où est-elle, monsieur Je-sais-tout? » (p. 8)

« – Enlevée, la mère Thume? Assassinée? Décidément, vous ne manquez pas d’imagination. Elle est à l’hôpital, tout simplement.

– Elle a donc bien été attaquée? demande Justine.

– Oui, si on veut, répond le père Hoquet. Par une méchante crise d’appendicite. À son âge, quelle misère!

– Une crise d’appendicite?

– Il y a trois jours, oui. Elle a été prise de douleurs tellement fortes, au début de la nuit, qu’elle a semé une belle pagaille dans son salon. Heureusement, j’ai entendu le bruit et je suis venu tout de suite. J’ai appelé une ambulance, et la mère Thume est partie comme elle était pour l’hôpital, sans bonnet ni chaussures. Je peux même vous dire qu’elle a un fameux trou au bout de sa chaussette! » (p. 50-51)