Contenu

- Auteur et narrateur participant qui exprime, à toutes les grands-mères amérindiennes, le regret et la tristesse d’avoir grandi sans avoir connu ses origines.

« Je ne sais trop par où commencer

J’implore avant tout ton pardon

De t’avoir si longtemps ignorée

De n’avoir jamais su ton nom

Comment te dire ma chère Kokum

Combien je suis triste et désolé

Que personne ne m’ait jamais dit

Que tu étais Anishinaabe » (p. 12)

« Le secret de ton nom est levé

Je sais maintenant qui je suis

Et la terre entière le saura aussi

Combien je suis fier d’être Métis. » (p. 30)

- Poésie à caractère intime, chargée d’émotivité, qui témoigne fièrement d’une histoire aux poignantes traditions, révélant le désir de redonner vie à une culture si longtemps renoncée; sujet qui incite à la réflexion, apte à capter l’intérêt du lectorat visé de par la thématique exploitée (p. ex., grands-mères amérindiennes, peuple métis, Premières nations, quête d’identité, héritage culturel, faits historiques, tristesse, espoir).

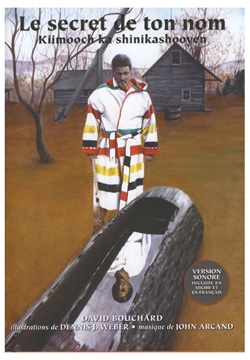

- Illustrations aux couleurs vives, s’étalant sur deux pages; tableaux qui affichent la tradition et l’histoire d’un peuple, contribuant harmonieusement à la compréhension du texte.

- Mise en page aérée; éléments graphiques (p. ex., traits, points de suspension) facilitant l’interprétation du texte; deux quatrains sur chaque page de texte, présentés en français et en michif, disposés à des endroits variés; segment informatif présenté sur le rabat de la première de couverture du livre, avant-propos situant l’œuvre dans son contexte, précisions sur les Premières nations du Canada suite à la poésie, courtes notes biographiques sur l’auteur, l’illustrateur et le musicien, sur le rabat de la quatrième de couverture; œuvre accompagnée d’un CD qui présente une narration faite en français et en michif, avec accompagnement musical du violoniste métis John Arcand.

Langue

- Registre de langue courant; vocabulaire lié au champ lexical du patrimoine, métis et autochtone (p. ex., aïeux, racines, origines, sang, Anishinaabe, Montagnaise, Chippewa, Métis); emploi fréquent des mots « Nokum » et « Kokum », signifiant « grand-mère ».

- Strophes de quatre vers, généralement sans ponctuation, pouvant poser un défi au lectorat au niveau de la lisibilité du texte; emploi de phrases de base et transformées, parfois longues, de styles et de formes variés.

« Comme plusieurs dont les aïeux

Vinrent de France en 1542

Je sentais en moi d’autres racines

Que d’ici étaient aussi mes origines » (p. 6)

« Ou avaient-ils applaudi cette belle union

De ce pays deux grandes nations?

Et toi, as-tu vécu sans compromis

Fière d’être Innue, fière de ta vie? » (p. 27)

- Utilisation de la rime, de la répétition et de l’énumération, qui favorisent une lecture rythmique et dynamique, permettant au lectorat d’apprécier le style de l’auteur.

« Je regrette… je ne peux pas chanter

Les chants hérités de ton passé

Les chants que te chantait ta mère

Les chants qui devraient m’habiter

Je regrette… je ne peux pas chanter

Je ne savais pas, je n’ai pas appris

Il me tarde tellement d’entendre la voix

La voix d’un chanteur Chippewa » (p. 17)

- Séquences descriptives, évocatrice de sentiments, qui permettent au lectorat de s’immiscer dans l’esprit du poète.

« Chère Kokum, tendre oubliée

Tes enfants n’étaient pas les seuls

Des gens aussi de bonnes familles

Ont leur histoire dissimulée » (p. 15)

« Mais moi, je retrouverai ces chants

Les enseignerai à mes enfants

Je leur enseignerai aussi nos danses

Et à affirmer leur appartenance

Et de mes flûtes leurs mélodies

En hommage, Kokum, à ta vie

Proclameront avec fierté

Que tu étais Menominee » (p. 18)

Référent(s) culturel(s)

- L’œuvre affiche la richesse de la culture métisse, de par la collaboration de trois artistes métis, le poète David Bouchard, l'artiste Dennis J. Weber et le violoniste John Arcand. Elle comprend une multitude de référents culturels du patrimoine métis et amérindien (p. ex., mentions de faits historiques, de lieux et de personnages, de coutumes et de traditions).

Pistes d'exploitation

- Demander aux élèves, regroupés en dyades, d’effectuer une recherche sur un personnage ou un événement qui a marqué l’histoire de l’Ouest canadien (p. ex., Gabriel Dumont, Big Bear, Poundmaker, Louis Riel; les troubles dans la colonie de la rivière Rouge, la bataille des Sept Chênes, la chasse au bison, la Rébellion du Nord-Ouest). Leur suggérer de trouver des photos pour accompagner leur texte. Les inviter à présenter leur travail au groupe-classe sous la forme d’un diaporama.

- Demander aux élèves, réunis en équipes, d’identifier les trois principaux groupes autochtones vivant au Canada (p. ex., Premières Nations, Métis et Inuits) et de situer leurs territoires sur une carte. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur travail au groupe-classe.

- Proposer aux élèves, regroupés en équipes, de démontrer leur appréciation des tableaux réalisés par l’artiste Dennis J. Weber en tenant compte des techniques utilisées (p. ex., indices de la culture des Métis ou des Premières Nations, couleurs, motifs, détails). Leur demander de réaliser une œuvre qui reflète leurs repères culturels, puis les inviter à présenter leur création au groupe-classe.

Conseils d'utilisation

- Encourager les élèves à lire d’autres œuvres de David Bouchard, telles que Les Sept enseignements sacrés / Niizhwaaswi gagiikwewin et Le Capteur de rêves et les Sept Tentations / Asabikeshiiwasp gaye awiya oga-gagwe-niisibidoon, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les autochtones, tu connais?, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 12e année, Série : Vraiment Top!, Top 5 sur l’art autochtone traditionnel.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 6e année, Série : Perspectives autochtones, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 7e à 12e année, Série : Perspectives autochtones, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 8e année, Série : Les Métis : notre culture, nos histoires, divers épisodes.