Contenu

- Personnage principal et narrateur, Tom McLeod, entouré de plusieurs personnages secondaires parmi lesquels ses parents, sa grand-mère, appelée aga, sa sœur, ses frères, ainsi que Velma Illasiak, la directrice de l’école, et John Carmichael, un aîné de la communauté.

« J’espère que vous allez aimer mes histoires parce que le delta est un endroit fabuleux. C’est là que j’aime aller à la chasse et pêcher et me promener dans le bois. Mes histoires font le récit de mes excursions dans les terres avec ma famille. C’est là que je suis le plus heureux. » (p. 1)

« Mon père qui est gwich’in s’appelle Ian. C’est un agent des ressources renouvelables qui travaille avec la faune. Il est aussi membre du Conseil de l’aménagement du territoire gwich’in. Il s’assure que les gens prennent soin des animaux et du territoire convenablement. » (p. 4)

« Le nom de ma mère est Margo. Elle est inuvialuite. Puisque mon père est gwich’in, cela veut dire que moi et mes frères et ma sœur nous sommes métissés. » (p. 5)

« Velma Illasiak, de descendance gwich’in et née à Aklavik, est la directrice de l’école Moose Kerr. Elle et bien d’autres travaillent fort pour faire de l’école un bel endroit où les élèves aiment apprendre. » (p. 6)

« John Carmichael raconte les nouvelles. […] John vit sur le bord de la rivière Peel dans sa cabane en bois rond. » (p. 10)

- Documentaire permettant de découvrir le mode de vie des habitants d’Aklavik; thèmes exploités (p. ex., couture, chasse, école, animaux, inondation, culture des peuples gwich’in et inuvialuit) aptes à capter l’intérêt du lectorat visé.

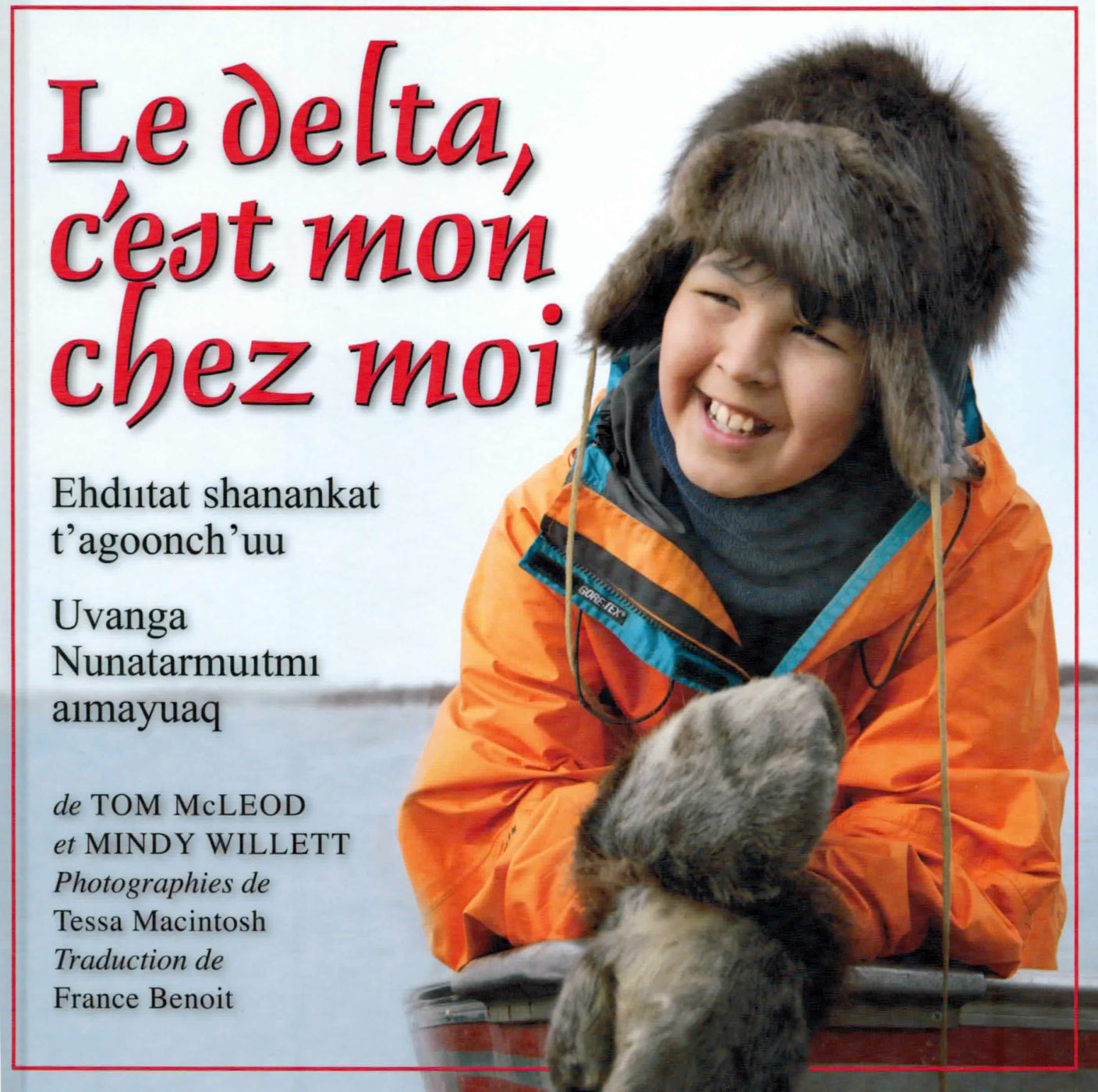

- Nombreuses illustrations regroupées selon des thèmes (p. ex., le delta, c’est mon chez moi, pourquoi les oiseaux migrent vers le Nord en été?); courtes vignettes en caractères italiques expliquant les photographies; éléments visuels (p. ex., photographies, encadrés, tresse du delta dans le haut des pages) agrémentant la lecture.

- Mise en page aérée; éléments graphiques (p. ex., polices de caractères variées, lettrines rouges, guillemets, parenthèses, chiffres indiquant les étapes de la construction des monticules des rats musqués) facilitant l’interprétation de l’œuvre; remerciements de l’éditeur, cartes géographiques et message d’introduction du narrateur au début de l’œuvre; informations supplémentaires et brève biographie des auteurs et de la photographe à la fin du livre; témoignages d’appréciation sur la quatrième de couverture du livre.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; certains mots nouveaux compréhensibles grâce au contexte, aux illustrations ou au glossaire; quelques mots appartenant à la langue gwich’in (p. ex., aga, Aklavik).

- Phrases de base, phrases transformées et quelques phrases à construction particulière; verbes conjugués au présent dans la présentation des faits, reflétant la nature documentaire de l’œuvre et contribuant à sa lisibilité; verbes conjugués au passé composé et à l’imparfait dans le rappel des souvenirs, des légendes et des traditions; phrases infinitives et impératives dans les recettes; types et formes de phrases variés (p. ex., déclarative, exclamative, interrogative, négative, impersonnelle) favorisant l’enseignement de diverses notions grammaticales.

« Je suis en sixième année à l’école Moose Kerr ici à Aklavik. Notre école va de la maternelle à la douzième année. Mon cours préféré est l’informatique. Cet hiver, un artiste est venu dans notre classe pour nous enseigner comment faire des dessins animés numériques. J’ai adoré! » (p. 6)

« Pendant qu’on mangeait, un Ainé du nom de John Carmichael est arrivé dans son bateau. […] Ma mère l’a invité à se joindre à nous et bientôt tout le monde s’est mis à bavarder et à échanger des nouvelles. Qui avait été évacué? Comment est-ce que tout le monde se portait? Où est-ce qu’il y avait beaucoup de canards et de rats musqués? » (p. 10)

« Les rivières du Nord ne font pas juste approvisionner en nourriture les gens mais agissent comme Postes Canada… » (p. 10)

« Pour plumer un canard, il faut commencer par la poitrine. » (p. 18)

« Laisser le pain au four pendant 30 à 40 minutes, tout dépendant de la couleur que vous voulez obtenir.

Pour faire la banique, utilisez la même recette mais prenez de petits cercles de pâte… » (p. 21)

- Quelques séquences descriptives précisant des actions ou des objets; nombreuses séquences narratives permettant au lectorat de se situer dans le temps et le lieu de l’action, et d’acquérir des connaissances au sujet des habitudes de vie des gens d’Aklavik.

« Pour faire une tresse, on doit coudre ensemble des bandes étroites et superposées de tissus colorés. En utilisant des morceaux de différentes couleurs, l’artiste développe des motifs géométriques. Pour finir un parka, l’artiste met souvent une bordure en fourrure de carcajou. » (p. 7)

« Le drapeau d’Aklavik avec la devise de la communauté « Ne jamais abandonner ». On y voit un rat musqué et un livre ouvert. » (p. 8)

« En 2006, nous avons eu beaucoup de neige, plus que d’habitude. Au printemps, le niveau d’eau était déjà haut lorsque la glace sur le fleuve Mackenzie et la rivière Peel a cédé. La glace est restée coincée et notre communauté a été inondée. On n’avait pas eu d’inondation depuis 1992, alors c’était la première fois que je voyais ce phénomène se produire. Tu aurais dû voir ça! On naviguait dans le village avec notre bateau. C’était super amusant. » (p. 9)

« Au printemps, les gens aiment aller à la chasse au rat musqué ou au canard. Il y a tellement de rats musqués ici que l’on surnomme Aklavik, la Capitale canadienne du rat musqué. » (p. 12)

Pistes d'exploitation

- Proposer aux élèves de s’inspirer de la murale à l’entrée de l’école Moose Kerr (p. 7) pour créer une œuvre collective illustrant la diversité culturelle et les valeurs des élèves de leur classe. Les inviter à présenter leur travail aux autres classes, puis l’afficher dans le corridor de l’école.

- À la page 16 de l’œuvre, Tom dit : « À Aklavik, il fait jour pendant la nuit en été du 26 mai au 18 juillet. Naturellement, l’inverse arrive en hiver lorsque le soleil ne sort pas pendant environ un mois! ». Demander aux élèves de rédiger un texte d’opinion sur la question suivante : Aimerais-tu vivre dans le delta où habite Tom? Les inviter à lire leur texte devant le groupe-classe.

- Demander aux élèves, réunis en dyades, d’effectuer une recherche sur la banique, puis de préparer une fiche descriptive. Les inviter à présenter leur travail au groupe-classe.

- Proposer aux élèves, regroupés en équipes, d’effectuer une recherche sur l’organisation Canards illimités Canada, puis de créer un dépliant informatif en tenant compte de critères particuliers (p. ex., origine, mission, zones d’impact, approche, services). Les inviter à présenter leur dépliant au groupe-classe, puis à l’exposer à la bibliothèque de l’école.

Conseils d'utilisation

- Avant la lecture, consulter avec les élèves le site Web de l’Institut social et culturel gwich’in mentionné dans l’œuvre.

- Situer sur une carte géographique le delta du Mackenzie aux Territoires du Nord-Ouest.

- Accorder une attention particulière au sujet délicat dont on traite dans l’œuvre, soit la plumaison du canard.

- En cours de lecture, expliquer le concept de mœurs (p. ex., la consommation de certains aliments peut rebuter les individus de certains groupes culturels, mais être un régal pour d’autres).

- Revoir les caractéristiques de la fiche descriptive et du dépliant informatif.

- Encourager les élèves à lire les autres œuvres de la série Notre territoire, un livre d’histoires, telles que Le caribou, nourriture de notre âme / ?étthén bet’á dághìddá, Comme on se sent bien ici! / Zhik gwaa’an, nakhwatthaiitat gwiinzìi et Viens avec moi : nous apprendrons ensemble! / Éwo, séh Kedidihdont, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 2e à 6e année, Série : Les découvertes de Shanipiap, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les autochtones, tu connais?, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 6e année, Série : Perspectives autochtones, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 12e année, Série : Wapikoni, divers épisodes.