Contenu

- Un personnage principal, le narrateur, Pete Enzoe, entouré de plusieurs personnages secondaires dont ses nombreux neveux, sa tante, sa sœur, la petite-fille de sa tante, le chef de la collectivité, ainsi que l’enseignant de la culture et de la langue à l’école, James Lockhart, et le biologiste, Damien Panayi.

« Mes parents ont eu 10 enfants dont je suis le deuxième. Moi, je n’ai pas d’épouse ni d’enfants mais je m’occupe de mes nombreux neveux et nièces et j’essaie de leur enseigner tout ce qu’ils doivent savoir : être respectueux envers leurs Ainés, observer ceux qui sont habiles de leurs mains, à chasser, à pêcher et à tendre des pièges. » (p. 4)

« Ma tante Madeline Drybones est la sœur de ma mère. Elle passe la plupart de son temps dans le bois. Elle est très forte et habituée à la chasse et à la trappe avec ses chiens. » (p. 16)

« Ma collectivité n’a pas toujours voulu d’un parc national. Pierre Catholique était le chef lorsqu’en 1969 les représentants du gouvernement lui ont demandé de céder leurs terres pour en faire un parc. » (p. 19)

- Documentaire permettant aux élèves de découvrir le mode de vie des habitants de Lutsël K’é et de le comparer au leur; thèmes exploités (p. ex., mœurs, légende, famille, fraternité) aptes à capter l’intérêt du lectorat visé.

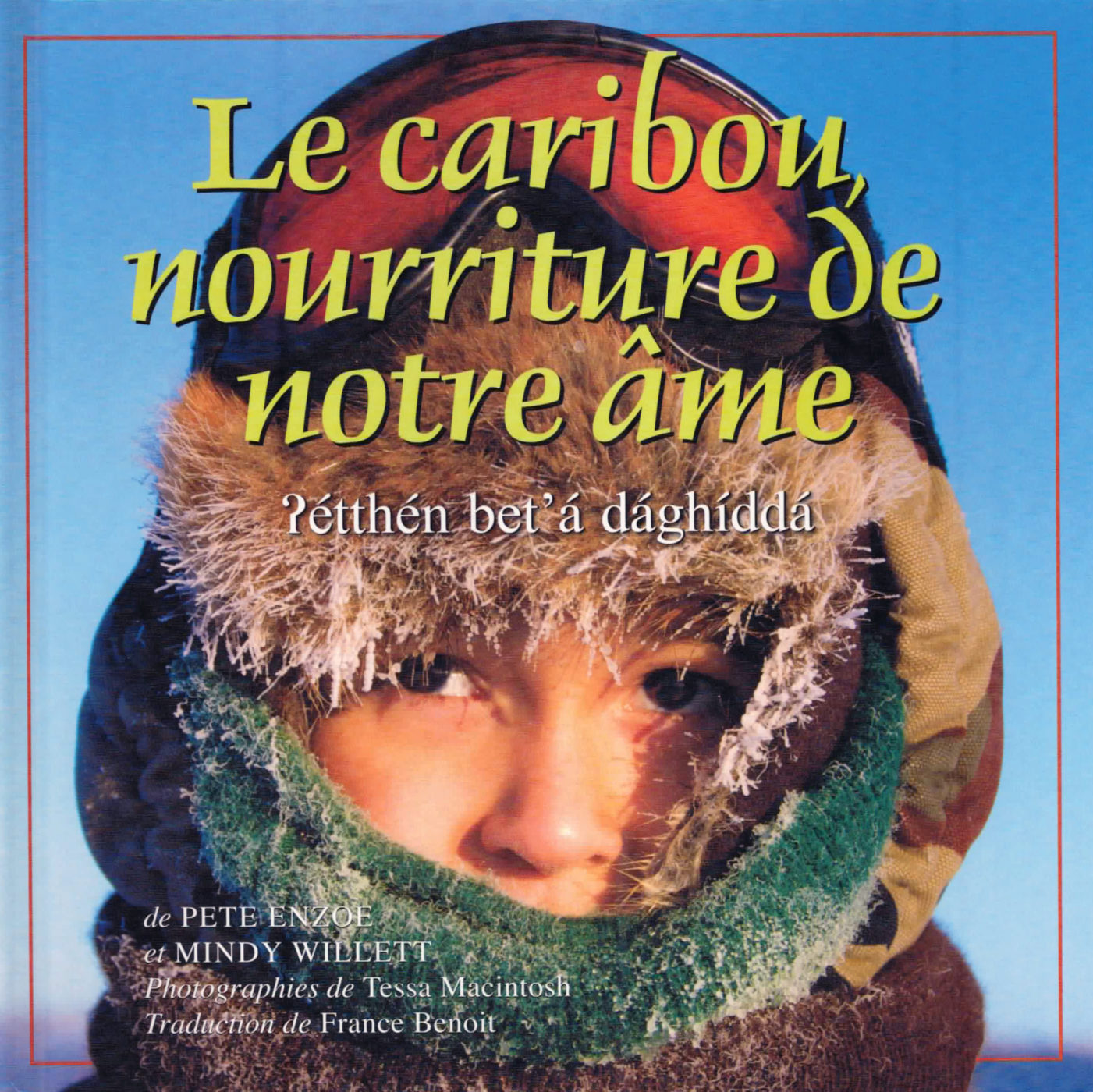

- Nombreuses photos en couleurs, en lien direct avec le texte, affichant la beauté de la région d’Akaitcho, aux Territoires du Nord-Ouest, et permettant au lectorat de se situer dans le lieu de l’action; éléments visuels (p. ex., carte et légende, encadrés de couleurs variées, bordures d’art autochtone agrémentant le haut des pages, flèches dans le schéma expliquant l’adaptation du caribou au froid) contribuant à la compréhension du texte.

- Mise en page aérée; éléments graphiques (p. ex., caractères italiques pour les extraits décrivant les photographies, polices de caractères variées, lettrines de couleur, guillemets, parenthèses) facilitant l’interprétation du texte; remerciements de l’éditeur, dédicace et message d’introduction du narrateur au début de l’œuvre; glossaire, informations supplémentaires et brève biographie des auteurs et de la photographe à la fin; témoignages d’appréciation sur la quatrième de couverture du livre.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; quelques mots nouveaux liés au sujet exploité (p. ex., martre, jigger, hardes, corniches, cervidés); mots tirés du dialecte de la langue dénée, (p. ex., dá Ɂudzí, yáth ká hékóth, Ɂétthén, ká nagís), compréhensibles grâce au contexte ou au lexique.

- Phrases de base et phrases transformées, parfois longues et complexes, majoritairement déclaratives en raison du genre exploité, le documentaire, dont l’intérêt repose sur les faits plutôt que sur le style; quelques rares phrases impératives, exclamatives et interrogatives.

« Les caribous aiment dormir sur les lacs loin des arbres. Ainsi, de cette manière, ils ont le temps de voir venir les loups et de s’enfuir plus rapidement. Pendant la journée, ils vont dans le bois pour manger du lichen. Lorsqu’il vente, les caribous sont sur le lac même pendant la journée parce qu’ils ne peuvent pas renifler les prédateurs lorsque le vent se lève. » (p. 13)

« Autrefois, Corbeau était tout blanc. Tu sais comment les corbeaux sont toujours en train de jacasser et de faire du bruit? Ils ont toujours été comme ça. » (p. 15)

- Quelques séquences descriptives dépeignant certains lieux et objets; nombreuses séquences narratives permettant au lectorat de se situer dans le temps et le lieu de l’action, et de mieux connaître les traditions et les habitudes de vie des Denésolinés.

« Nous savons que la meilleure façon de s’assurer que le caribou soit ici pour toujours, c’est de s’occuper de nos terres. Les gens de Lutsël K’é ont travaillé fort pour maintenir le territoire en santé. Nous n’avons pas laissé des compagnies minières faire du forage pour trouver de l’uranium parce que nous avons peur que cela empoisonne l’eau et nos terres. Nous travaillons avec Parcs Canada dans le but de protéger de vastes régions du développement. Nous avons choisi d’appeler le nouveau parc Thaidené Nené, ce qui veut dire « terres de nos ancêtres ». » (p. 18)

« Thaidené Nené inclut de spectaculaires falaises, les eaux profondes du Grand lac des Esclaves ainsi que la taïga et la toundra. » (p. 18)

« Même si la vie était difficile, les Dénés étaient indépendants avant l’arrivée des Européens dans le Nord. Pendant les 19e et 20e siècles, les Européens pensaient que leur mode vie était supérieur à celui des Dénés et ils ont tout fait pour leur faire perdre leur liberté. Le gouvernement et les églises ont pris les enfants et les ont mis dans des pensionnats. Les gens étaient forcés de déménager dans des collectivités et les ressources naturelles de leurs terres ont été pillées sans leur permission. En 1969, les Dénés en ont eu assez et ils ont formé un groupe qu’ils ont nommé la Fraternité des Indiens. La Fraternité travaillait à la reconnaissance des droits des Dénés. En 1978, la Fraternité des Indiens a changé son nom pour la Nation dénée. » (p. 19)

Pistes d'exploitation

- Proposer aux élèves, regroupés en dyades, d’effectuer une recherche sur le caribou, puis de rédiger un dépliant informatif en tenant compte de critères particuliers (p. ex., apparence, habitat, alimentation, importance pour les Denésolinés). Les inviter à présenter leur dépliant au groupe-classe, puis à l’exposer à la bibliothèque de l’école.

- Proposer aux élèves, regroupés en équipes, de créer une bande dessinée relatant la légende de Ts’qkuí Thédá en suivant les éléments du schéma narratif. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur travail au groupe-classe.

- Demander aux élèves de rédiger, dans leur journal personnel, un texte d’opinion sur le sujet suivant : « J’aimerais OU je n’aimerais pas habiter à Lutsël K’é ». Les inviter à justifier leur opinion en se basant sur leur vécu ou sur des faits tirés du texte (p. ex., il faut s’y rendre en avion, en motoneige ou en bateau; il n’y a pas de télévision dans le bois). Jumeler les élèves, puis les inviter à lire leur texte à leur partenaire.

- Le narrateur, Pete Enzoe, décrit les jeux enseignés par son grand-père (p. ex., le jeu de mains, le k’éguwi et le serpent des neiges). Demander aux élèves de choisir un jeu auquel ils s’adonnent en famille ou avec des amis, d’en rédiger les règles et d’en faire une démonstration au groupe-classe.

- Proposer aux élèves de relever, en cours de lecture, des preuves du respect des Denésolinés envers la nature et les animaux. Leur demander de créer un mobile pour représenter ces signes de respect, puis de le suspendre en classe.

Conseils d'utilisation

- Avant la lecture, situer le territoire Akaitcho, aux Territoires du Nord-Ouest, à l’aide d’un fureteur tel Google Earth.

- Expliquer le concept de mœurs (p. ex., on dépiaute un caribou pour s’en faire un vêtement; on tue seulement le nombre d’animaux nécessaires pour se nourrir).

- Présenter les caractéristiques du dépliant informatif, de la bande dessinée et du texte d’opinion.

- Encourager les élèves à lire les autres œuvres de la série Notre territoire, un livre d’histoires, telles que Le delta, c’est mon chez moi / Ehdiitat shanankat t’agoonch’uu Uvanga Nunatarmuitmi aimayuaq, Comme on se sent bien ici! / Zhik gwaa’an, nakhwatthaiitat gwiinzìi et Viens avec moi : nous apprendrons ensemble! / Éwo, séh Kedidihdont, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 2e à 6e année, Série : Les découvertes de Shanipiap, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les autochtones, tu connais?, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 6e année, Série : Perspectives autochtones, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 12e année, Série : Wapikoni, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 12e année, Série : Vraiment Top!, Top sur l’histoire du commerce de la fourrure de la Nouvelle-France.