Contenu

- Personnages principaux, Petit Bob, jeune garçon déterminé à secourir un âne abandonné dans un pré, et Bourricot, l’âne triste et déprimé, ayant perdu le goût de vivre depuis que son maître l’a délaissé; personnages secondaires, le Père Étienne, propriétaire de l’âne, chagriné par la disparition de son fils, Madame Michu, épicière du village et amie de Petit Bob ainsi que le fils du Père Étienne, disparu lors d’une mission humanitaire en Afrique.

« Petit Bob caressait l’âne entre les oreilles, en lui parlant doucement. Depuis quelques jours, il venait régulièrement lui rendre visite. Il l’avait découvert à l’occasion d’une promenade, une de ses longues escapades qu’il faisait quand l’appel de la montagne devenait trop fort pour qu’il reste au chalet où il passait ses vacances avec son père. La première fois, il l’avait vu de loin et n’avait pas osé trop s’approcher, l’immobilité de la bête l’ayant un peu inquiété. » (p. 5)

« L’épicière, Madame Michu, le servait toujours avec plaisir et Petit Bob l’aimait bien. […] Elle savait tout sur tout ce qui se passait dans le voisinage. Aussi Petit Bob pensait-il qu’elle pourrait lui indiquer à qui appartenait l’âne du pré en haut du village, l’âne qui ne bougeait jamais. » (p. 6)

« Il ressemblait à un de ces dieux de l’Antiquité, tels qu’ils sont représentés parfois dans les livres pour enfants. Petit Bob, pétrifié, regardait le géant. S’il était impressionné par la stature du Père Étienne, il fut aussi frappé par son regard noir; c’était un regard d’outre-tombe, un regard sans vie, c’était le regard d’un homme qui a renoncé au bonheur. La cassure était en lui. » (p. 33)

- Récit touchant à intrigue simple qui entraîne le lectorat dans un tourbillon d’émotions du début à la fin; thèmes exploités (p. ex., abandon, compassion du jeune garçon, tristesse, espoir, joie, amitié) aptes à intéresser le lectorat visé.

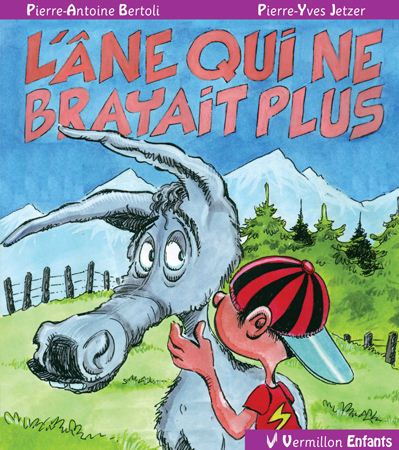

- Nombreuses illustrations pleines pages, détaillées et de couleurs vives, contribuant à la vraisemblance des personnages et des lieux et laissant transparaître les émotions ressenties par les personnages.

- Mise en page aérée; texte pleine page organisé en chapitres; éléments graphiques (p. ex., tirets, points de suspension, deux-points, points d’interrogation, points d’exclamation) facilitant l’interprétation de l’œuvre; notes biographiques sur l’auteur et l’illustrateur et liste des titres de la collection à la fin de l’œuvre.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots moins connus (p. ex., tonitruant, infinitésimale, chevillette, bobinette, stentor) compréhensibles à l’aide du contexte.

- Divers types et formes de phrases de longueurs variées contribuant à la lisibilité de l’œuvre et donnant du rythme à la lecture.

« Bien sûr il avait peur. Le Père Étienne pouvait mal réagir, se montrer violent, se mettre à crier… Qui pouvait savoir? Cela faisait si longtemps qu’il ne communiquait plus avec personne. Petit Bob essaya de se donner du courage en plaisantant :

– Notre but, c’est la butte! Qu’est-ce que tu en penses, Bourricot? » (p. 27)

« – C’est Bourricot! C’est bourricot!… Bravo, P’tit gars, t’as bien fait de le sortir. Nous, quand on a essayé, il a pas voulu bouger. Alors on l’a laissé… » (p. 29)

- Nombreuses expressions imagées ainsi que des figures de style (p. ex., métaphores, énumérations, personnifications) qui permettent d’apprécier le style de l’auteur et qui ajoutent de la richesse au texte.

« Et puis quand il s’arrêtait, il se mettait à braire… on n’arrivait plus à l’arrêter; c’était comme s’il avait voulu montrer qu’il était content. On l’entendait jusqu’au village d’en face, à six kilomètres d’ici. Un vrai Pavarotti! » (p. 10)

« Petit Bob était reparti songeur. Les images se bousculaient dans sa tête : la ferme du Père Étienne, là-haut sur la butte, la carcasse disloquée d’une voiture au fond d’un gouffre, les crocodiles dans une rivière lointaine, un vieux monsieur hagard, cassé par le chagrin, et l’âne abandonné, l’âne qui avait perdu ses petites joies d’âne, l’âne qui ne brayait plus. » (p. 13)

- Prédominance de séquences descriptives, quelquefois entrecoupées de séquences dialoguées, permettant de se situer dans le temps et le lieu de l’action et de s’immiscer dans l’esprit et l’imaginaire des personnages.

« Petit Bob posa son sac dans l’herbe, puis il s’approcha de l’âne. Il lui caressa le museau, doucement, du plat de la main, sans rien dire. Cela dura longtemps. Quand il se mit enfin à parler, il était calme. Il dit à l’âne :

– Je t’ai beaucoup écouté, tu sais; même si tu crois que tu n’as rien dit, je t’ai écouté, et j’ai compris beaucoup de choses. Je vois bien que tu n’as plus goût à rien. Le soleil ou la pluie, tu ne les sens même pas. Tu es dans le noir et le froid; les grandes personnes, elles appellent ça le désespoir. C’est juste avant la mort. C’est pire que la mort. Moi je veux te sortir de ça, te redonner le goût. » (p. 19)

Pistes d'exploitation

- Former des équipes, puis leur assigner quelques illustrations de l’œuvre. Leur demander d’en faire une appréciation en tenant compte des techniques utilisées (p. ex., technique, couleur, forme, motifs, détails). Leur suggérer de réaliser une création artistique en lien avec l’œuvre, en utilisant une forme de représentation au choix (p., ex., bande dessinée, peinture d’une murale, modelage d’un personnage, mobile de la thématique). Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur création au groupe-classe.

- Dans l’épilogue, le lectorat apprend que le fils du Père Étienne est revenu d’Afrique. Demander aux élèves, réunis en dyades, de se mettre dans la peau du Père Étienne et de rédiger une lettre à son ami Petit Bob pour lui annoncer la bonne nouvelle du retour de son fils bien-aimé. Expliquer aux élèves que le message doit faire connaître le point de vue du Père Étienne, et par ce fait, susciter des émotions. Jumeler les équipes, puis inviter les élèves à lire leur lettre aux membres de leur groupe.

- Vers la fin du récit, l’auteur écrit : « Ce qui se passa à partir de ce moment-là, nous ne le saurons pas en détail. […] Petit Bob et le Père Étienne parlèrent longtemps ensemble, ce jour-là et les jours suivants. » (p. 37). Demander aux élèves, regroupés en dyades, d’imaginer la conversation qui a lieu entre Petit Bob et le Père Étienne. Inviter les équipes à incarner les personnages de Petit Bob et du Père Étienne et à jouer leur scénario devant le groupe-classe.

Conseils d'utilisation

- Accorder une attention particulière aux sujets délicats dont on traite dans le roman, soit la perte d’un être cher, la négligence envers les animaux et la guerre dans les pays en voie de développement.

- Présenter ou revoir les caractéristiques de la lettre d’amitié afin d’en faciliter la rédaction.

- Inciter les élèves à lire d’autres œuvres qui traitent de la compassion, telles que Les Impatiences de Ping et Annabel et la Bête, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 2e à 6e année, Série : Les devinettes de Reinette, L’âne.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 6e année, Série : 1 Jour 1 Question, Les animaux pleurent-ils?