Contenu

- Deux personnages principaux, un enfant souffrant de solitude, qui se questionne sur les absences de sa mère et la mère, aux prises avec le mal du pays, qui vit périodiquement des moments de séparation de son enfant; aucun personnage secondaire.

« La maman s’absentait

Le mal du pays s’attrape si facilement

Une fois qu’on y est allé

Une fois qu’on y est allé

C’est si contagieux ces pays-là

Tellement tristes

Qu’ils n’ont plus d’autre histoire

Que les désastres en pile que nous leur inventons

Toutes sortes de maladies étranges

à attraper

Même sans y être allé »

« Et moi j’étais tout seul Tout seul

A attendre qu’elle ne revienne

peut-être

De cette absence

Qui la ravissait

A mes yeux

A mon cœur

A mon amour infini »

- Œuvre poétique, singulière, à portée philosophique, pouvant intéresser le lectorat qui vit séparé de l’un ou l’autre de ses parents temporairement ou de façon permanente; poésie à forme libre qui exploite les thèmes de l’absence de la mère, du questionnement de l’enfant, du mal du pays et des conséquences de la séparation d’un parent chez l’enfant.

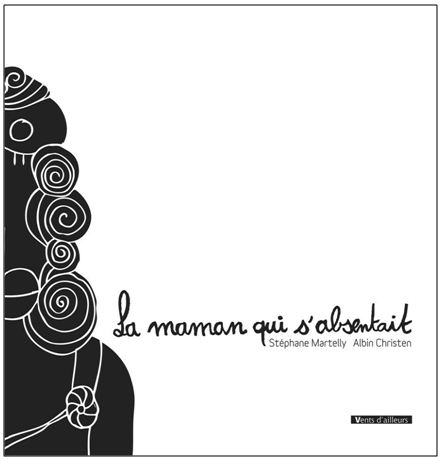

- Texte dégagé et aéré, très court; écriture blanche sur fond noir ou écriture noire sur fond blanc; présence de deux types d’écriture, soit typographiée pour les textes se référant à la mère et manuscrite pour ceux s’adressant à l’enfant; texte placé de façon non conventionnelle (p. ex., courbé ou à l’envers); illustrations en noir et blanc occupant les deux pages; caractère artistique des illustrations où l’on reconnaît le trait de l’illustrateur, dont les personnages ont un visage toujours allongé, écarquillant leurs yeux sur le monde; couverture rigide; absence de ponctuation dans le texte, de table des matières ou de chapitre; notes biographiques de l’auteure et de l’illustrateur à la fin de l’œuvre.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; emploi de plusieurs mots nouveaux que le contexte permet parfois de définir (p. ex., désaffectés, improbables, amarrés, compromis); texte poétique qui gagnerait à être lu aux élèves à voix haute avec rythme et cadence.

- Œuvre contenant des phrases de base de même que des phrases complexes et longues, sans ponctuation, qui risquent de perturber la compréhension du texte.

« Alors elle s’absentait

Ses yeux prenaient les voiles

et elle était partie

Partie de ces mots

De ce mal

Ce mal du pays

Alors elle faisait des gestes nombreux

et désaffectés

Alors elle se racontait des histoires

où je ne parlais plus

Alors elle tournait creux

Elle égarait son ange »

« Ces absences me terrifiaient »

- Quelques figures de style (p. ex., métaphores, énumérations) qui caractérisent le style de l’auteur.

« Je la regardais fort

Mais mon petit regard glissait sur ses grands yeux »

« …Elle avait disparu

Partie revoir des choses magnifiques

et monstrueuses

que je n’avais pas vues

que je ne connaissais pas

que je ne voyais pas »

- Séquences descriptives qui dévoilent les sentiments des personnages et permettent au lectorat de se créer des images mentales des circonstances.

« Elle me souriait

Mais ne me voyait pas

dans ce sourire

Et puis je criais

et puis soudain elle

était revenue et me serrait les doigts »

« J’étais là Dehors

Par moins vingt

à vaillamment sculpter pour elle

des vagues improbables

Houles figées de glace

et de neige haute en bande

Charriant le feu solide

d’autres courants marins

Pour rattraper ma mère avant qu’elle ne s’absente »

- Aucune séquence dialoguée.

Pistes d'exploitation

- En groupe-classe, inviter les élèves à faire part de leurs impressions de cette œuvre, puis à faire des liens avec leur vécu (p. ex., relation parentale, séparation, absence d’un parent, dépression, maladie mentale). Mettre l’accent sur l’importance d’identifier dans son milieu scolaire et communautaire des ressources pouvant apporter un appui aux personnes souffrant de maladie mentale ou vivant des moments difficiles et déstabilisants.

- Proposer aux élèves, regroupés en dyades, de rédiger un aperçu de l’œuvre que l’on pourrait insérer sur la quatrième de couverture du livre. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur texte au groupe-classe.

- Demander aux élèves, réunis en équipes, d’effectuer une recherche sur Albin Christen, artiste visuel, graphiste et illustrateur de cette œuvre, afin de découvrir ses techniques en arts visuels. Par la suite, les inviter à faire une appréciation artistique des illustrations présentes dans l’œuvre, puis à commenter l’effet du noir et du blanc, l’emploi d’éléments-clés créant des effets particuliers (p. ex., la ligne, la forme, l’espace) et le lien entre les illustrations et le texte. Les amener à identifier les formes de représentation et les techniques utilisées dans l’œuvre (p. ex., estampe, lithographie, dessin à l’encre), puis les inviter à faire part de leurs commentaires au groupe-classe.

- Proposer aux élèves de rédiger un poème à forme libre sur les membres de leur famille, puis de l’illustrer en utilisant les techniques de l’illustrateur. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur travail au groupe-classe.

Conseils d'utilisation

- Accorder une attention particulière aux sujets délicats dont on traite dans l’œuvre, soit l’absence d’un parent, la séparation, la dépression et la maladie mentale.

- Présenter ou revoir les caractéristiques du poème à forme libre.

- Inciter les élèves à lire d’autres œuvres poétiques, telles que Bagages, mon histoire et Je t’aime papa, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.