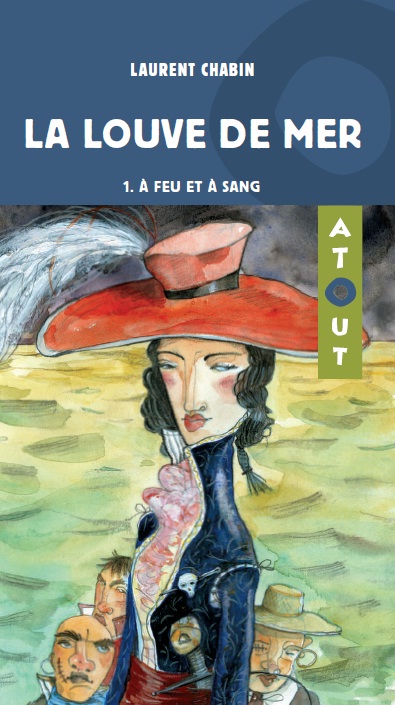

- Un personnage principal, la comtesse Rachel de Kergorieu, dominante et vengeresse dans un monde d’hommes, entourée de nombreux personnages secondaires, dont les trois plus importants : ses deux fils, Gilles (le narrateur) et Nicolas (l’aîné), ainsi que Le Moine, bras droit, mercenaire et impitoyable.

« La comtesse de Kergorieu était méconnaissable. Sa magnifique robe brodée, sa superbe coiffure, ses parures semées de perles et de dentelles, ses bracelets et ses bijoux, tout avait disparu au profit de bottes de cuir et d’une tenue de tireuse de sabre aux couleurs sombres. Mais ses yeux, plus que tout, flamboyant d’une fureur vengeresse, imposaient un respect immédiat. Pas un mot ne s’est élevé de l’assistance.

– Vous tous qui êtes ici, a-t-elle déclaré d’une voix impérieuse, savez dans quelle entreprise vous vous êtes engagés. Vous avez tous quelque chose à défendre, quelque chose à préserver – une terre, votre indépendance, ou simplement vos gages -, et c’est ce pour quoi vous combattrez. Sachez cependant que moi, je n’ai plus rien. On m’a tout pris. Il ne me reste que ma haine et le désir de semer la mort chez ceux qui m’ont anéantie. Je chevaucherai en tête. Que ceux qui le peuvent me suivent, que les autres disparaissent. » (p. 26-27)

« J’ai bien vu à son air renfrogné que l’affaire ne plaisait qu’à moitié à Amaury, pour qui Le Moine n’était qu’un aventurier sans foi ni loi. Nicolas paraissait aussi peu satisfait que lui – sans doute prenait-il ombrage de ce qu’un étranger avait la préférence de notre mère pour une opération aussi délicate. […]

Notre vie allait en effet dépendre d’un homme que nous ne connaissions pratiquement pas. » (p. 56)

- Roman inspiré d’une histoire vécue, mais transposée du XIVe au XVIIe siècle; intrigue souvent prétexte à la violence, voire au barbarisme, dans un monde de piraterie; quelques passages laissant tout de même pointer des sentiments nouveaux chez certains personnages.

« – Les Kergorieu sont protestants et cela déplaît au roi de France. Le roi a aussi besoin d’argent pour ses campagnes militaires et, dans ces cas-là, il est toujours tentant de prendre celui des autres sous prétexte de leur hérésie religieuse. » (p. 12)

« – Le meurtre infâme de votre père est non seulement une insulte à votre famille, mais un affront à la Bretagne tout entière. Le roi de France ne veut plus reconnaître nos droits et il ne s’arrêtera pas là. La paix est rompue. La comtesse Rachel de Kergorieu a décidé de reprendre la lutte menée par son mari. Toutefois, face à l’attitude des Français et de leur roi, elle ne croit plus à la solution politique. Le roi de France veut la guerre, il l’aura. » (p. 19)

« Pour la première fois depuis que nous avions quitté Kergorieu, après des semaines de violences et de combats sanguinaires, son énergie et sa fureur destructrice semblaient l’avoir abandonnée. Comme si la tristesse avait enfin pris le pas sur la haine… » (p. 161)

- Narrateur participant (le fils de la Louve de mer) qui évoque souvent son passé, démontrant ainsi une certaine prise de conscience une fois adulte; aussi, questionnement récurrent du narrateur, à travers les péripéties, pour ainsi entretenir le suspense et, à la fois, permettre au lectorat de connaître ses pensées, ses peurs, ses sentiments.

« – […] Je ne me rendais pas compte à l’époque que ces hommes, qui méprisaient la faiblesse et jouaient volontiers les matamores en se vantant de leurs exploits guerriers, ne demandaient en fait qu’à suivre le premier chef assez audacieux pour leur faire face et parler plus haut qu’eux. » (p. 27-28)

« Jamais, d’ailleurs, je ne me serais cru capable de me jeter à corps perdu dans une mêlée de combattants furieux comme un chien de guerre, et encore moins d’y survivre. Ce que m’avaient appris ces expériences, et en tout premier lieu celle du village fortifié où, pour la première fois, j’avais tué un homme, c’est que la haine et la peur peuvent déclencher un courage qui peut manquer, parfois, aux soudards les plus aguerris. » (p. 106-107)

- Premier roman d’une série de trois dont les derniers chapitres laissent tramer à la fois le mystère et d’autres aventures à venir dans le deuxième et troisième volets.

« Nous nous retrouvions à présent dans notre troisième journée de dérive, je n’avais pas la moindre idée de l’endroit où nous nous trouvions et le désespoir était à son comble. […]

Loïc s’est agité. J’ai posé ma main sur son front. Ses lèvres ont remué doucement, comme s’il voulait me dire quelque chose sans y parvenir. […]

Tout à coup, le radeau s’est mis à tanguer. Casse-Pipe venait de se relever et il regardait vers l’est, vacillant sur ses jambes, une main en visière.

– Une voile, a-t-il fait d’une voix rauque. Là-bas. Elle vient vers nous…

À suivre. » (p. 178-179)