Contenu

- Deux personnages principaux, Simon, le narrateur, qui réside à Grande-Digue avec son père et qui s’y plaît bien, et son cousin Benoît, venu visiter son père et qui, lui, trouve le temps bien long.

« Quand même, entre Montréal et Grande-Digue, il y a toute une différence! Je [Simon] m’enflamme :

– À Grande-Digue, il y a de l’espace en masse. D’un côté, la forêt et les champs sans clôture; de l’autre, la mer. Puis, il y a deux quais où sont amarrés les bateaux de pêche et quelques voiliers. » (p. 13)

« Benoît a passé toute sa vie à Montréal. Il aura bientôt 14 ans. Pour lui, Grande-Digue, c’est une autre planète. Pas de métro, pas d’autobus, pas de centre commercial, pas de ci, pas de ça :

– Y a rien qui se passe, c’est plate à mort. Si seulement c’était comme à Old Orchard! » (p. 13)

- Plusieurs personnages secondaires, dont Eugène, père de Simon, Wilhelm Prescott, père de Benoît et époux de tante Emma, ainsi que les voisins, Marie Paris, la Française, Allister Biddington, avec son accent britannique, Anne-Marie Jeannette DesRuisseaux dite Madame Privé, la propriétaire malcommode du château, Toto, la chef du club de motards aînés, puis sa copine, Maman-Bonbon.

« Bien sûr, Anne-Marie Jeannette DesRuisseaux – c’est son nom – a de l’éducation. (Nous nous sommes renseignés.) Elle a fréquenté les meilleures écoles, est diplômée de l’Université Laval, y a même enseigné plusieurs années. Elle respecte aussi la loi civile, évidemment. Elle n’a jamais tué, ni molesté personne, ni porté atteinte à la propriété d’autrui. Cependant, elle semble ignorer tout des règles de la civilité les plus simples, comme la politesse, la jovialité, l’amabilité, le respect d’autrui. Bref, tout ce qui fait qu’une personne est d’agréable compagnie ou de bon voisinage. » (p. 27-28)

- Intrigue comportant plusieurs péripéties qui piquent l’intérêt du début à la fin; thèmes exploités (p. ex., aventure, amitié, humour, liens familiaux, complicité, vandalisme, voisinage) pouvant plaire au lectorat visé, lui permettant de faire des liens avec son vécu.

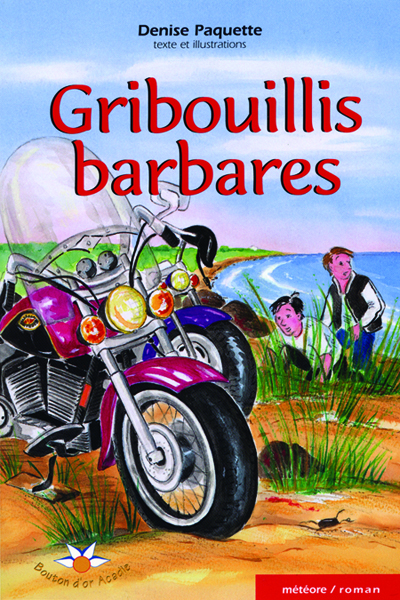

- Illustrations en noir et blanc, à intervalles réguliers, soutenant la compréhension tout au long du roman.

- Mise en page aérée; texte pleine page séparé en sept chapitres bien identifiés; éléments graphiques (p. ex., deux points, majuscules, points de suspension, italiques) facilitant l’interprétation de l’œuvre; bref propos au sujet de l’auteure et table des chapitres à la fin du livre.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; utilisation prédominante de mots familiers et d’expressions populaires (p. ex., clash, sacré menteur, torvice) compréhensibles grâce au contexte.

- Texte contenant une variété de types et de formes de phrases favorisant une lecture fluide et dynamique.

« Sur la porte vitrée, nous apercevons une grande inscription « À VENDRE ». Nous sommes stupéfaits. Qui a placé cette pancarte? Est-ce une plaisanterie des vandales? En retournant derrière pour avertir les autres de notre découverte, nous voyons arriver par l’allée du Héron un gros camion blanc portant l’inscription : « G. DESROCHES DÉMÉNAGEUR ». » (p. 65)

« Benoît est là, lui aussi. Il sourit timidement les mains dans les poches, comme il fait toujours en présence des adultes. Nous nous taisons pour contempler la mer si large, si bleue. « Qu’il est agréable d’être en si bonne compagnie! » pensais-je en moi-même. « Si tout le monde s’entendait aussi bien, peut-être n’y aurait-il plus jamais de guerre. » » (p. 74)

- Procédés stylistiques (p. ex., comparaisons, onomatopées et expressions figurées) qui enrichissent le texte.

« À quelques brasses devant elle, un berger allemand d’environ un mètre soixante-dix, équipé d’une gueule de requin, gronde comme une tronçonneuse. » (p. 24)

« « Wouf! Wouf! Wouf! » fait le molosse. « GRRRRR… »

« MIAOUWW fchhhh… » fait le chat de Marie Paris. » (p. 48)

« …Je prends mes jambes à mon cou et galope comme jamais je n’ai couru, en direction du chalet de tante Emma. » (p. 56)

- Séquences descriptives dévoilant les émotions ressenties par les personnages et permettant de se faire une image mentale des événements.

« Je me débats. Mais le gros me tord le bras par derrière en me plaquant contre son énorme poitrine de cuir. J’étouffe. Il plante ses ongles dans ma peau. Je sens la montre qu’il porte au poignet droit me percer la gorge. Au secours! Je rue, je crache, je me tords. À tout prix m’échapper. » (p. 56)

« Nous sommes de plus en plus mêlés. Tout se précipite. D’abord les roches peintes, ensuite la présence des motards sur la dune, puis le château vandalisé. Maintenant l’affiche « À VENDRE », l’arrivée d’un camion de déménagement et enfin une missive de Madame Privé. Nous avons besoin d’explications, nous allons en avoir. » (p. 65)

- Séquences dialoguées témoignant des relations entre les personnages.

« Marie Paris se fâche :

– Ah non! Vous n’allez pas recommencer! Je cherchais mon chat. Minette va où bon lui semble, vous le savez bien!

– Comme tout le monde sur les côtes de Grande-Digue, renchérit mon père.

– Ah! vous, le pêcheur de coques, taisez-vous!

Mon père explose :

– Me taire, moi! Un chat, ça ne dérange personne. Mais un chien qu’on laisse courir après tout ce qui bouge sur la plage…

– Eugène a raison, dit tante Emma. Il n’y a plus un seul enfant sur la côte, depuis vous et votre satané chien, Madame P…

Elle allait dire « Privé »… Wilhelm s’étouffe :

– Hum… Ne nous énervons pas, dit-il en s’approchant des roches. Après tout, ce ne sont que des graffitis de gamins. C’est évident. » (p. 36)

Référent(s) culturel(s)

- Référence à deux quotidiens francophones, Allô Police et l’Acadie Nouvelle.

- Référence à des artistes de la francophonie canadienne soit Rock Voisine, Denis Richard et Lina Boudreau.

- Mention d’une université francophone canadienne, l’Université Laval à Québec.

Pistes d'exploitation

- Proposer aux élèves, regroupés en équipes, d’effectuer une recherche sur les attraits touristiques de Grande-Digue et de la région environnante, puis de préparer un dépliant touristique afin de mettre en valeur cette région du Nouveau-Brunswick. Animer une mise en commun afin de permettre aux élèves de faire part de leur travail au groupe-classe.

- En groupe-classe, discuter du vandalisme, de ses causes possibles, de ses diverses formes, de ses conséquences directes sur les victimes et de ses conséquences sociales, en encourageant les élèves à relater des faits vécus, vus ou entendus pour appuyer leurs propos. Leur proposer, réunis en équipes, de rédiger une chronique journalistique traitant d’un des sujets discutés préalablement et de la publier dans le journal scolaire ou communautaire.

- Relire aux élèves la lettre laissée par Madame Privé et les inviter, regroupés en dyades, à réagir à cette lettre en utilisant le genre de texte de leur choix (p. ex., calligramme, chanson, rap, lettre ouverte, critique). Animer une mise en commun afin de leur permettre de faire part de leur travail au groupe-classe.

Conseils d'utilisation

- Avant la lecture, situer la région de Grande-Digue sur une carte géographique ou à l’aide d’Internet afin de permettre aux élèves de bien comprendre le contexte de l’histoire.

- Présenter ou revoir les caractéristiques du dépliant touristique et de la chronique journalistique.

- Soulever le fait que l’œuvre contient certains préjugés présentés en contexte (p. ex., Marie Paris, la Française, Sir Biddington, avec son accent british).

- S’inspirer de quelques extraits du roman à titre d’exemples et de contre-exemples pour modéliser des habiletés interpersonnelles (p. ex., coopération, respect de l’autre, écoute active) permettant de communiquer et d’interagir avec les autres de manière positive et constructive.

- Encourager les élèves à lire une autre œuvre qui traite d’un déménagement, soit Maya et Mitaine : De Saint-Jean à Paris, dont la fiche pédagogique se trouve dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Apprendre autrement, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 12e année, Série : Vraiment Top!, Top 5 sur le Nouveau-Brunswick.