Contenu

- Un personnage principal, la narratrice, Julie-Ann André, entourée de quelques personnages secondaires, à savoir son époux, ses filles, son père et sa cousine; plusieurs personnages fictifs provenant des contes et des légendes tels que le géant Ch’ii choo, le grand guerrier Atachuukaii et Deetrin’, un corbeau connu pour sa ruse.

« Je m’appelle Julie-Ann André. Je suis une femme gwichya gwich’in de Tsiigehtchic aux Territoires du Nord-Ouest. Je veux vous raconter l’histoire de ma famille et l’histoire de notre territoire – Khaii Luk, les terres du poisson d’hiver. Ce territoire représente une petite partie de nos terres traditionnelles gwich’in. » (p. 1)

« Je vous présente mes filles, Anna-May et Amanda, et mon mari Randy Niditchie. Nous vivons à Tsiigehtchici sur la rivière Tsiigehnjik et le fleuve Nagwichoonjik. » (p. 2)

« Durant la période ts’ii deii, Deetrin’, le corbeau rusé parlait avec Atachuukaii à propos des couleurs qu’il avait données aux animaux. Que Deetrin’ puisse parler ne surprenait personne puisque pendant cette période, les animaux et les humains pouvaient changer de forme, parler entre eux et être égaux. » (p. 2)

« On dit que de ce côté de Fort Yukon, on retrouve plusieurs îles. C’est là que le géant Ch’ii choo a commencé à poursuivre Atachuukaii. Il l’a suivi de là-bas jusqu’ici; ils sont passés par ici et là-bas et en amont du fleuve. Un vieil homme à Fort Good Hope m’a dit que lorsqu’ils sont passés par les Remparts sur le fleuve Mackenzie, Atachuukaii y a laissé son canot où il se trouve encore. Il est devenu un rocher renversé. De là, Atachuukaii a couru vers la rive. Le géant l’a poursuivi le long du fleuve. Il a fait six pas et ainsi a créé six grands lacs entre Norman Wells et Fort Good Hope. Ch’ii choo a arrêté de poursuivre Atachuukaii quand il est mort de faim grâce à l’ingéniosité d’Atachuukaii. » (p. 4)

- Documentaire qui permet au lectorat de visiter une communauté autochtone du nord du Canada en compagnie d’une de ses habitantes, qui en présente les infrastructures, les activités, les traditions et le mode de vie; thèmes exploités (p. ex., famille, animaux, nature, conte, culture des peuples gwich’in) aptes à intéresser le lectorat visé.

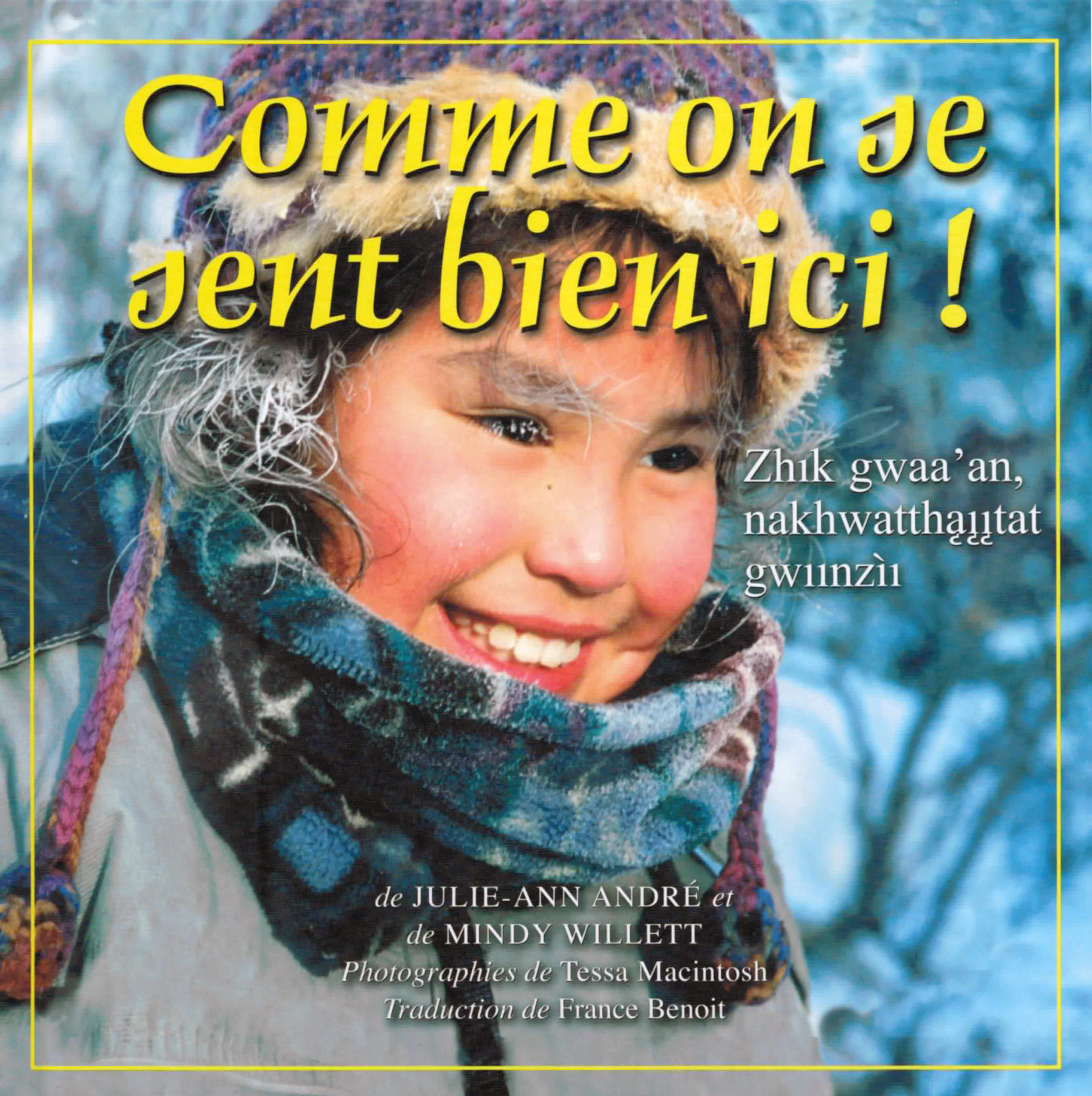

- Éléments visuels et graphiques (p. ex., photographies, carte et légende, encadrés de couleurs variées, bordure d’art inuit agrémentant le haut des pages, polices de caractères variées, lettrines de couleurs, guillemets, italiques, parenthèses) qui contribuent à la compréhension de l’œuvre; remerciements de l’éditeur, dédicace et message d’introduction de la narratrice au début de l’œuvre; glossaire, informations supplémentaires et brève biographie des auteures et de la photographe à la fin du livre; témoignages d’appréciation de l’œuvre sur la quatrième de couverture.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots moins connus reliés à la thématique (p. ex., piégeage, huhuler, pemmican, rut, carcajou); plusieurs noms propres ainsi que certains mots appartenant à la langue gwich’in (p. ex., Tse’, Vadzaih, Ts’it, Nagwichoonjik, Tsiigehnjik) compréhensibles à l’aide du contexte et du glossaire.

- Phrases de base et phrases transformées, souvent longues et complexes; verbes conjugués au passé composé et à l’imparfait dans le rappel des souvenirs, des légendes et des traditions; verbes conjugués au présent, dans la narration des faits, reflétant la nature documentaire de l’œuvre et contribuant à sa lisibilité; types et formes de phrases variés (p. ex., déclarative, exclamative, interrogative, impérative) favorisant une lecture dynamique.

« J’ai été élevée dans la région de Khaii luk. » (p. 8)

« Au pensionnat, il fallait que je fasse ce qu’on me disait et il fallait que je parle anglais. C’était très formel : fais ceci, fais cela, mettez-vous en ligne, sentez-vous comme ci, pensez comme ça. » (p. 8)

« Pendant que je suis à l’école, nous vivons à Inuvik. Anna-May et Amanda aiment ce gros village et leur grande école. Elles aiment aller à la piscine d’Inuvik parce qu’elles n’ont pas cette chance à Tsiigehtchic. Mais, lorsque l’été sera parmi nous, elles seront heureuses de retourner à la maison pour que nous allions faire du bateau et nous amuser en famille dans le calme de notre camp dans le bois. » (p. 12)

« J’ai emmené mes filles voir cet endroit en bateau un été. » (p. 18)

« Tu te souviens d’Atachuukaii le voyageur? » (p. 23)

- Procédés stylistiques (p. ex., énumération, métaphore, comparaison) et expression imagées qui enrichissent le texte et agrémentent la lecture.

« J’ai appris à chasser, poser des pièges seule et écouter les Ainés lorsqu’ils parlent. » (p. 8)

« Un autre genre d’instruction, tout aussi important pour moi, se passe avec un autre genre d’instructeur, ma cousine Alestine. Elle a beaucoup de connaissances sur notre culture. Lorsqu’elle parle, je sors mes grandes antennes et j’écoute attentivement ce qu’elle a à dire. Par exemple, elle m’a enseigné la médecine traditionnelle à base d’épinette et du petit thé du Labrador. » (p. 11)

« C’est comme l’odeur d’un sapin de Noël dans la tente. » (p. 18)

« C’était amusant de leur montrer que notre territoire est notre livre d’histoires. » (p. 18)

« Lorsque nous partons de Khaii luk pour retourner au village, nous laissons toujours une offrande pour les esprits. Par ce geste, nous remercions le territoire et lui rendons hommage. On se sent si bien ici que nous voulons nous assurer que les terres restent en bonne santé. » (p. 22)

- Une séquence dialoguée rapportant un échange entre la narratrice et ses filles; nombreuses séquences narratives qui permettent au lectorat de se situer dans le temps et le lieu de l’action, et de mieux connaître les croyances, les légendes ainsi que les habitudes de vie des Gwich’in; quelques séquences descriptives qui traduisent les sensations qu’éprouvent les personnages.

« Parfois, il arrive qu’elles se plaignent et disent : « Ah maman! Faut-il vraiment que j’y aille? » » (p. 14)

« Julie-Ann est fière du renard et de la martre qu’elle a piégés. Elle va soit vendre la fourrure ou l’utiliser pour fabriquer des mitaines et un chapeau. La fourrure est bien mieux que ce qu’on peut trouver en magasin pour vous garder au chaud pendant les hivers nordiques. » (p. 17)

« Ah’ est le mot gwchi’in pour branches d’épinettes. On les enlève des épinettes pour en faire un tapis épais qui nous garde au chaud pendant que nous dormons sur le sol. Tu devrais sentir le bon arôme. » (p. 18)

« Lorsque j’étais petite, ma mère me disait que Muskrew viendrait m’enlever si je veillais trop tard. J’avais si peur quand je l’entendais huhuler! Je sais que ma mère disait cela pour s’assurer que je me couche tôt mais je ne veux pas que mes enfants aient peur alors je leur ai dit que c’est juste un hibou. » (p. 18)

Pistes d'exploitation

- Demander aux élèves de rédiger un texte d’opinion sur la question suivante : Est-ce que le piégeage est une façon acceptable de chasser? Les inviter à lire leur texte devant le groupe-classe.

- Demander aux élèves, regroupés en dyades, d’effectuer une recherche sur divers aspects qui caractérisent le territoire de Julie-Ann (p. ex., relief, cours d’eau, ressources naturelles, mode de vie, médecine) en utilisant diverses sources (p. ex., l’œuvre, Google Earth, sites Internet variés), puis de rédiger un dépliant touristique pour faire connaître la région. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur dépliant au groupe-classe, puis placer ces documents à la bibliothèque de l’école.

- En groupe-classe, relire les pages 2 à 4, puis dresser une liste des caractéristiques de la légende. Proposer aux élèves, regroupés en dyades, de rédiger une légende expliquant un phénomène naturel. Leur demander d’ajouter des illustrations, puis les inviter à présenter leur travail devant le groupe-classe.

- Inviter les élèves, réunis en équipes, à effectuer une recherche sur les médicaments traditionnels utilisés par le peuple gwich’in (p. ex., médecine à base d’épinette et de petit thé du Labrador) et les remèdes modernes. Leur suggérer de présenter leur travail au groupe-classe en utilisant une forme de représentation de leur choix (p. ex., collage, schéma, diaporama, livret illustré).

Conseils d'utilisation

- Présenter ou revoir les caractéristiques du texte d’opinion, du dépliant touristique et de la légende.

- Mettre à la disposition des élèves d’autres œuvres de la série Notre territoire, un livre d’histoires, telles que Le delta, c’est mon chez moi / Ehdiitat shanankat t’agoonch’uu Uvanga Nunatarmuitmi aimayuaq, Le caribou, nourriture de notre âme / ?étthén bet’á dághìddá et Nos histoires sont vivantes / Godi Weghàà Ets’eèda, dont les fiches pédagogiques se trouvent sur le site de FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Contes du monde entier, Timoon (Inuits du Canada).

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 12e année, Série : Le printemps des voyageurs, Pour pas que tu oublies.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les autochtones, tu connais?, divers épisodes.