Contenu

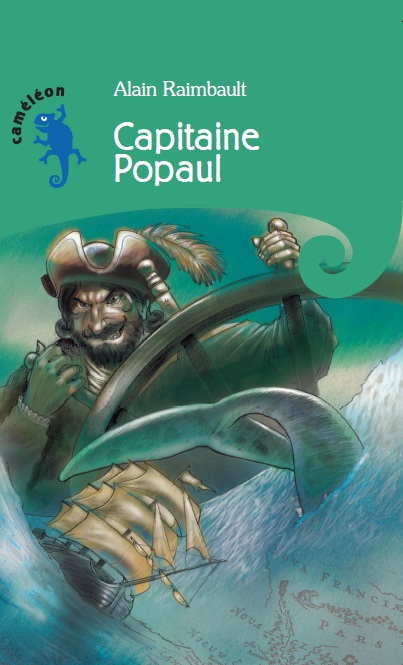

- Deux personnages principaux, narrateurs à tour de rôle, le chevalier des Gastéropodes, qui prend la responsabilité de l’expédition à la suite de la disparition du capitaine, et le Capitaine Popaul, aussi connu sous le nom de marquis Paul de Paul de Pleinchamp, capitaine de vaisseau de Sa Majesté; trois personnages secondaires, dont Savinien, un Autochtone, Dominique, membre de l’équipage, le roi Môrice le Premier, roi de France et de Navarre.

« Nous (C’est le chevalier des Gastéropodes, le second du Capitaine Popaul, qui raconte l’histoire. On le comprend plus tard, mais moi j’aime bien comprendre tout de suite parce que j’ai horreur d’attendre.) avions quitté l’Orient, joli port de France en Bretagne, au fond de la baie de Saint-Louis, situé dans le royaume de Sa Très Gracieuse Majesté Môrice le Premier, roi de France et de Navarre, depuis le trente-deuxième jour du mois de mai (N’importe quoi !) en l’an de grâce mil et six cent. Le marquis Paul de Paul de Pleinchamp (Surnommé plus tard Capitaine Popaul.), capitaine de vaisseau de Sa Majesté, avait convaincu le roi Môrice le Premier d’armer une flotte afin de découvrir un raccourci pour atteindre les Indes. » (p. 11-12)

« – Et qu’allons-nous découvrir aux Indes, mon cher marquis de Pleinchamp, qui vaille (Verbe valoir, au subjonctif présent. Papa m’a dit que le subjonctif présent est un temps de verbe qu’on parlait beaucoup à l’écrit, dans ce temps-là. Aujourd’hui, on parle davantage à l’oral et c’est la raison pour laquelle ce temps se perd.) la peine que la couronne vous finance un tel voyage? avait demandé notre bon roi Môrice en se curant élégamment le nez avec l’ongle crasseux de son auriculaire bagué. » (p. 12)

« Lorsque nous débarquâmes, je me rendis compte que j’avais oublié un détail. Le vrai Capitaine Popaul avait une femme, la belle Radegonde de Mâlevoix. Et elle l’attendait sur les quais du port! Comment avais-je pu oublier ce détail? (C’est vrai. Il est nul. Il aurait dû y penser.) Nous devions au plus vite déguiser notre ami et prétexter une lassitude marine afin que le moment de la rencontre fût retardé d’une heure ou deux. J’ordonnai à Dominique de raser la barbe de Pépé dit la Flibuste et de la faire tenir par un miracle de son industrie, de l’eau et de la farine en réalité, au menton de Savinien. » (p. 61)

- Roman pseudo-historique à caractère humoristique portant sur la colonisation de la Nouvelle-France et s’inspirant d’un carnet de bord appartenant à un des ancêtres de l’auteur; thèmes exploités (p. ex., aventure, exploration, humour, action, voyage, navigation en haute mer) susceptibles d’intéresser le lectorat visé.

- Commentaires de l’auteur, entre parenthèses et en gras tout le long du roman, présenté comme un jeune auteur qui parle avec familiarité au lectorat et qui explique le contexte des événements et le sens des néologismes dans une histoire de famille transmise de génération en génération.

- Mise en page simple; texte divisé en neuf chapitres titrés et bien identifiés; éléments graphiques (p. ex., parenthèses, caractères gras pour mettre en évidence les commentaires de l’auteur, tirets, italiques, chiffres en exposants se référant au glossaire, guillemets) facilitant l’interprétation du texte; renseignements sur l’auteur, dédicace et message au lectorat au début de l’œuvre; table des matières et glossaire à la fin du livre.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; emploi d’un français d’autrefois à l’occasion.

- Emploi de plusieurs types et formes de phrases à structures parfois complexes.

« Nous larguâmes les amarres par un matin printanier. Les rossignols entonnaient une sérénade bucolique⁷ alors que nous hissions le foc, le hunier et le perroquet, et le soleil dardait de mille feux estivaux, pailletant nos yeux d’une humide étincelle. » (p. 18)

« – Mais c’est bien sûr! m’écriai-je en sautant à la tribune. Et si Savinien, le sauvage ignorant les finesses de notre langage, est interrogé par le roi? Que dira-t-il? Hein? Que lui répondra-t-il qui ne nous précipitât point vers le cachot? Réfléchissez encore! » (p. 47)

- Présence de plusieurs figures de style (p. ex., métaphores, proverbes, comparaisons) qui ajoutent au style poétique de l’auteur.

« La vaste mer océane se fit d’émeraude, de jade, de cristal, d’ébène. La nuit déposa lentement son voile obscur sur nos épaules et le charme du départ laissa place à un profond recueillement. » (p. 18-19)

« Je vous révélerai la vérité de l’homme à son heure. Tout vient à point à qui sait attendre. » (p. 24)

« Debout au vent, nous subissions les coups de mer comme d’impuissants pantins face aux enfers. Le navire crissait, craquait, pliait ses mâts sans toutefois rompre, tel un soldat blessé qui veut mourir debout. » (p. 29)

- Séquences descriptives abondantes entrecoupées de séquences dialoguées qui permettent de suivre le déroulement de l’intrigue et de bien comprendre le lien entre les personnages.

« – Et vous voulez présenter ce monsieur Savinien à notre bon roi de France et de Navarre?

– Oui, monseigneur.

– Mais pourquoi donc?

– Pour lui faire connaître et aimer les Lurons.

(Vous allez voir ce qu’il va dire, le chevalier. C’est vraiment génial.)

– Ah bon? Mais pourquoi devrait-il aimer les sauvages?

– Car ils vont beaucoup nous aider dans le commerce des fourrures ainsi que dans la guerre contre les maudits Anglois. » (p. 44)

« Alors, le roi descendit de son trône. Savinien lui ôta la couronne, la perruque, la toge et les froufrous et jeta tout ceci par terre. Ce qui, là encore, était un crime de lèse-majesté, toucher le roi, profaner les symboles sacrés de la royauté fut considéré comme un divertissement. Le roi se laissa guider comme un enfant. Savinien le prit par la main et le fit tournoyer sur lui-même. Il lui apprit à sauter, à rugir, à nager dans le vent, à terrasser un Chiwawa. Le roi, fou de joie, riait à gorge déployée. Enfin, à bout de souffle, sous les yeux horrifiés de la cour, il ordonna avant que de s’affaler sur son trône :

– À vous maintenant! » (p. 74-75)

Référent(s) culturel(s)

- Mention de quelques référents géographiques francophones, tels la France, Paris, la Bretagne et la Nouvelle-France.

Pistes d'exploitation

- Proposer aux élèves, regroupés en équipes, de choisir un personnage historique à l’étude et de rédiger un carnet de bord décrivant un voyage en mer à l’époque des grands explorateurs. Leur demander de préciser, par l’entremise d’une recherche, les dates importantes, les événements vécus et les découvertes effectuées. Animer une mise en commun afin de leur permettre de faire part de leur travail au groupe-classe.

- En groupe-classe, situer sur une carte géographique les départs et les arrivées des personnages du roman. À la suite de l’activité, demander aux élèves de tracer le trajet de l’explorateur choisi dans la piste précédente.

- Animer une table ronde sur la question suivante : Quels ont été les impacts des explorations européennes sur les peuples autochtones (p. ex., leur mode de vie, leurs croyances, leurs rites religieux, leurs traditions).

Conseils d'utilisation

- Accorder une attention particulière au sujet délicat dont on traite dans le roman, soit le châtiment corporel.

- Revoir les règles de la table ronde.

- Mettre à la disposition des élèves une autre œuvre de la même collection, soit Capitaine Popaul 2, dont la fiche descriptive se trouve dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 12e, Série : Le rêve de Champlain, divers épisodes.

- IDELLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les Autochtones, tu connais ?, Le vivre ensemble.