Contenu

- Personnage principal, le Chevalier Marcus des Gastéropodes, qui raconte ses aventures d’expédition lorsqu’il est chargé de mener son équipage en Nouvelle-France pour établir une colonie.

« Pour l’établissement de la colonie, je me procurai enfin le matériel indispensable que je fis charger tant bien que mal sur nos trois navires. » (p. 14)

« Les carpillauds frayaient gaiement dans l’azur immaculé de l’onde. La fragrance du lilas répandait… (Là, le pauvre chevalier retombe dans sa poésie à l’eau de rose. J’ai coupé parce que je ne supporte pas ses petits poissons et ses petites fleurs.) » (p. 17)

« Ce récit me fut des plus utiles pour l’établissement de la colonie. (Pas fou, le chevalier. Il apprend vite.) » (p. 35)

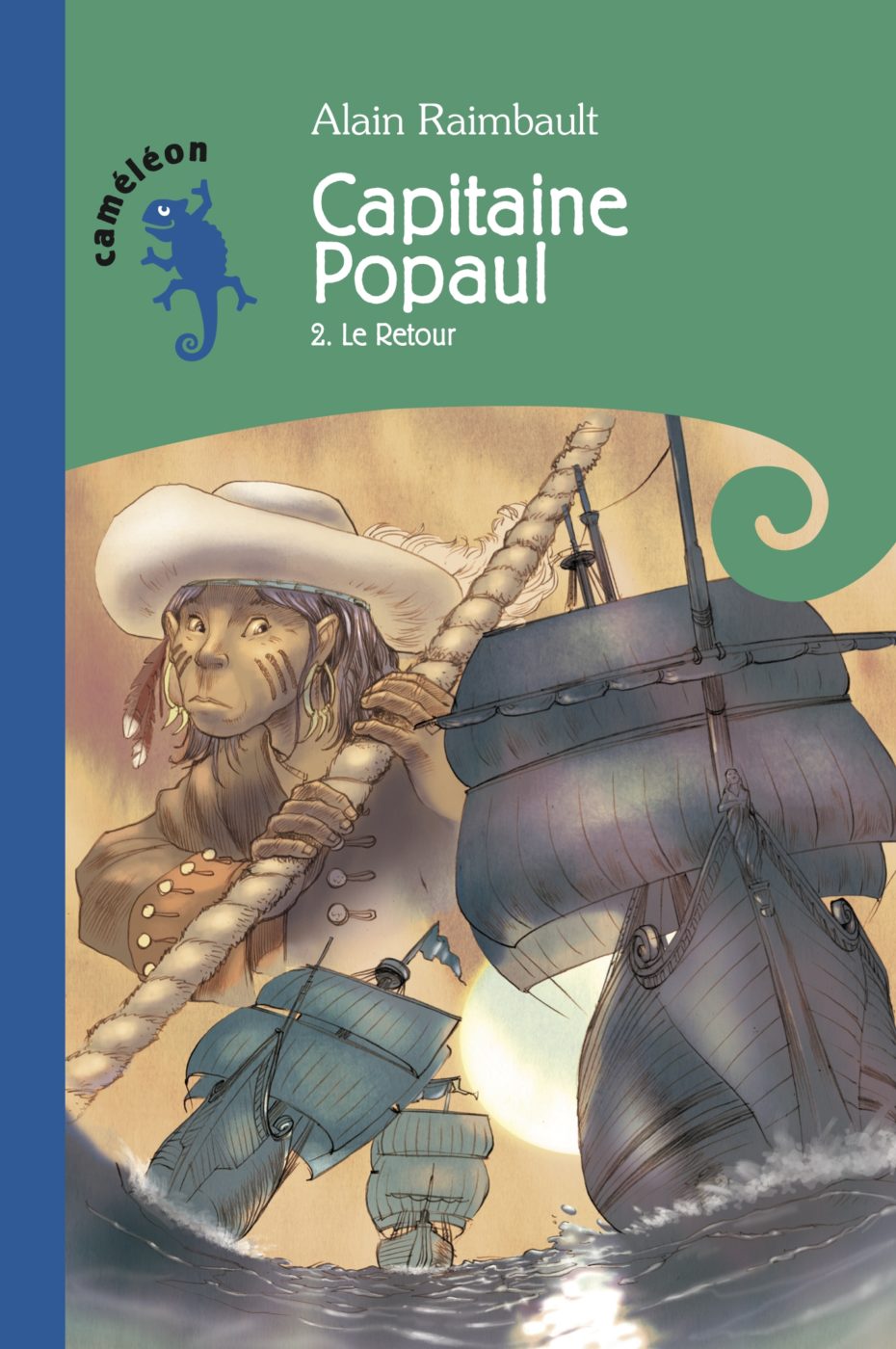

- Personnages secondaires, Savinien,compagnon du chevalier et guerrier luron, le soi-disant capitaine Popaul, commandant en chef de l’équipage, les Chiwawas, peuple rival aux Lurons, et quelques autres membres de l’équipage, dont l’abbé Mouret.

« Savinien menait sa troupe composée d’une vingtaine de farouches guerriers le corps peint de traits sombres pour effrayer l’ennemi. » (p. 46)

« Je félicitai Savinien pour la promptitude et l’efficacité de sa victoire, ce qui lui fit grand plaisir. Pourtant, je me sentais coupable, immensément coupable et impuissant. » (p. 48)

« Savinien avait su tirer profit de l’ignorance des Chiwawas qui sans aucun doute nous avaient pris pour des dieux en colère. » (p. 50)

- Miniroman pseudo-historique à caractère humoristique comportant des incursions fréquentes du narrateur omniscient dans le récit du chevalier, sous forme de courts textes en caractères gras entre parenthèses; intrigue reposant sur les batailles de l’équipage françois et de ses alliés lurons avec leurs ennemis anglois et chiwawa lors de la grande traversée de l’Atlantique, puis à leur arrivée à Tadoussac; thèmes exploités (p. ex., expédition, voyage, guerre, danger, aventure) aptes à capter l’intérêt du lectorat.

- Mise en page simple; texte réparti en sept chapitres titrés et numérotés; éléments graphiques (p. ex., parenthèses, tirets, guillemets, caractère gras, notes de bas de page, italiques, points d’exclamation, points de suspension, points d’interrogation, deux-points, majuscules, lettrines pour marquer le début des chapitres) facilitant l’interprétation du roman; notes biographiques sur l’auteur, dédicace et prologue au début du roman; glossaires, table des matières et liste des œuvres de la collection Caméléon à la fin du livre.

Langue

- Registre de langue soutenu dans l’ensemble de l’œuvre; plusieurs mots moins connus (p. ex., chiourme, acariâtre, larguer, marmiton, sentinelle, puérilité), mots anciens (p. ex., crapaudières, radouber, ribote, croquignole) et néologismes (p. ex., clampineux, mousqueton, charmantement, lembruches, carpillauds) qui reflètent l’époque du XVII siècle et injectent de l’humour dans le texte; champs lexicaux liés aux thèmes abordés dans l’œuvre (p. ex., survie, expédition navale, guerre, violence) permettant au lectorat d’enrichir son vocabulaire.

- Phrases de base, phrases transformées et phrases à construction particulière; divers types et formes de phrases; phrases exclamatives et interrogatives dans les séquences dialoguées qui permettent d’illustrer les propos de l’auteur; emploi du passé simple dans l’ensemble des séquences narratives.

« La foule poussa des hurlements de joie qui résonnent encore dans mon ressouvenir comme une douce musique, comme la mélodieuse… (J’ai coupé.) Non content de l’effet que provoquait mon discours enflammé, poussé par quelque envie de me divertir, tel un cabotin de province, je forçai ainsi mon apostrophe :

– Toi, Eusèbe Hébert (J’imagine que son petit nom était Bébert.), et vous, Euclide Tremblay, Cléophase Gaudin […] (Les prénoms de l’époque n’étaient vraiment pas terribles.), ne percevez-vous point le grand destin qui vous attend? » (p. 19-20)

« – Oui! s’écria la foule comme un seul homme. J’insistai :

– Le voyez-vous poindre à l’horizon?

– Oui! Oui!

– Alors, lui criai-je, la botte sur le bastingage et le bras tendu vers l’horizon, suivez-moi! Pour la plus grande gloire de notre bon roi de France!

– Vive le roi! Vive le capitaine! hurla-t-elle, les joues ruisselantes de larmes sincères. » (p. 20)

« Quels seront nos desseins? Je vous le demande. Bâtir d’autres maisons? Regagner le pays comme un aveu d’échec? » (p. 73)

- Figures de style (p. ex., comparaison, métaphore, énumération, proverbe) qui ajoutent une touche d’humour à la narration; présence de procédés stylistiques dans les séquences narratives permettant de comprendre les caractéristiques du personnage principal.

« Je ramassais là une trâlée de clampineux déchevelés vêtus de hardes rapetassées, tous enclins à la ribote, la croquignole plus vive encore que l’éclair de leur coutelas. Des boit-sans-soif sans foi ni loi, mais courageux dans la tourmente. » (p. 13-14)

« L’instant était solennel. Les carpillauds frayaient gaiement dans l’azur immaculé de l’onde. La fragrance du lilas répandait… (Là, le pauvre chevalier retombe dans sa poésie à l’eau de rose. J’ai coupé parce que je ne supporte pas ses petits poissons et ses petites fleurs.) » (p. 17)

« Ce fut une foule riante et ignorante des véritables dangers à venir qui monta comme un troupeau d’agneaux dans la gueule de mes trois navires. » (p. 20)

« Mais ils ignorent le tipi, la peinture sur peau, la danse sacrée dévêtue, et leur femme semble cruellement souffrir du zèle trop grand qu’exerce sur elle l’homme de la maison et qui lui gruge sa liberté. » (p. 40)

- Séquences narratives, entrecoupées de séquences dialoguées, qui permettent de se situer dans le temps et le lieu de l’action, précisent les événements et aident à percevoir les sentiments des personnages.

« Savinien garda cependant deux ennemis vivants munis de tous leurs attributs, sans amputation aucune. Je lui demandai les raisons de sa clémence soudaine. Il me répondit :

– Il est d’usage de ramener au village des prisonniers qui, s’ils sont adoptés par des veuves ou des parents, gagnent le droit de vivre comme nos frères.

– Et s’ils ne sont point adoptés?

– On les fait cuire tout vifs et on les jette en pâture aux chiens lors d’une grande fête.

J’ai compris que dans cette nation, l’adoption avait pour fonction de combler les absences provoquées par la guerre ou la maladie. Cela rétablissait ainsi un équilibre, consolait d’une perte, mélangeait les sangs pour fortifier les peuples par le métissage, contrairement, si je puis me permettre, à nos rois et à nos reines qui, se mariant entre cousins, corrompaient leurs descendances. » (p. 51-52)

Référent(s) culturel(s)

- Repères géographiques et référents culturels de la francophonie canadienne (p. ex., mention de lieux et de faits pseudo-historiques qui ont influencé l’histoire et les traditions francophones, Tadoussac, Nouvelle-France, Europe).

- Référence à la culture et aux traditions autochtones selon une perspective colonisatrice française.

Pistes d'exploitation

- Demander aux élèves, regroupés en équipes, de créer des rapprochements entre ce récit pseudo-historique et l’histoire réelle de la Nouvelle-France (p. ex., entre les Grands Esprits des Lurons et l’histoire du christianisme, entre les coutumes des Lurons ou des Chiwawas et celles des Premières Nations qui ont accueilli les Européens, entre l’histoire réelle de la fondation de Tadoussac et celle décrite dans le roman), puis de noter les ressemblances et les différences dans un diagramme en T ou un diagramme de Venn. Leur proposer d’approfondir leurs connaissances en visionnant sur IDÉLLO la série : Le rêve de Champlain, Explorateur 1602-1604. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur travail au groupe-classe.

- Proposer aux élèves, réunis en dyades, de choisir un personnage secondaire de l’histoire (p. ex., un guerrier luron ou chiwawa, l’abbé Mouret, le commandant, l’épouse de Savinien), puis de rédiger une ou deux entrées de manuscrit afin de présenter une autre perspective des faits saillants. Inviter les élèves à lire leur extrait au groupe-classe.

- Visionner avec les élèves la série : Les Autochtones, tu connais?, Le vivre ensemble sur IDÉLLO afin de mieux comprendre la perspective des peuples autochtones suite à l’arrivée des Européens en Amérique du Nord. À une table ronde, permettre aux élèves d’émettre leur opinion sur l’impact qu’ont eu les explorations européennes sur ces peuples (p. ex., mode de vie, croyances, rites religieux, traditions). À la suite de la discussion, présenter le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation afin de les sensibiliser aux actions recommandées pour favoriser la réconciliation entre les Canadiens et les peuples autochtones d’aujourd’hui.

- Proposer aux élèves de choisir dans l’œuvre un événement qui les a marqués (p. ex., la préparation des vaisseaux, la traversée, l’attaque navale, une bataille avec les Chiwawas), puis de le représenter sous une autre forme (p. ex., dessin, peinture, tableau vivant, animation scratch). Les inviter à afficher leur représentation sur une murale de classe.

Conseils d'utilisation

- Sensibiliser les élèves à l’utilisation du terme péjoratif désuet « sauvage », employé dans l’œuvre pour se référer à la communauté autochtone à l’époque, en en expliquant le sens. Leur présenter les termes appropriés à utiliser aujourd’hui.

- Préparer les élèves aux descriptions à caractère violent, dont la scalpation, retrouvées dans le roman.

- Présenter aux élèves le glossaire des mots rares et anciens et des néologismes afin qu’ils puissent y faire référence pendant la lecture du roman.

- Revoir les caractéristiques du diagramme en T et du diagramme de Venn.

- Revoir les règles de la table ronde.

- Mettre à la disposition des élèves le premier roman Capitaine Popaul, dont la fiche pédagogique se trouve dans FousDeLire avant d’entamer la lecture de ce deuxième tome.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 12e année, Série : Le rêve de Champlain, Explorateur 1602-1604.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les Autochtones, tu connais?, Le vivre ensemble.