Contenu

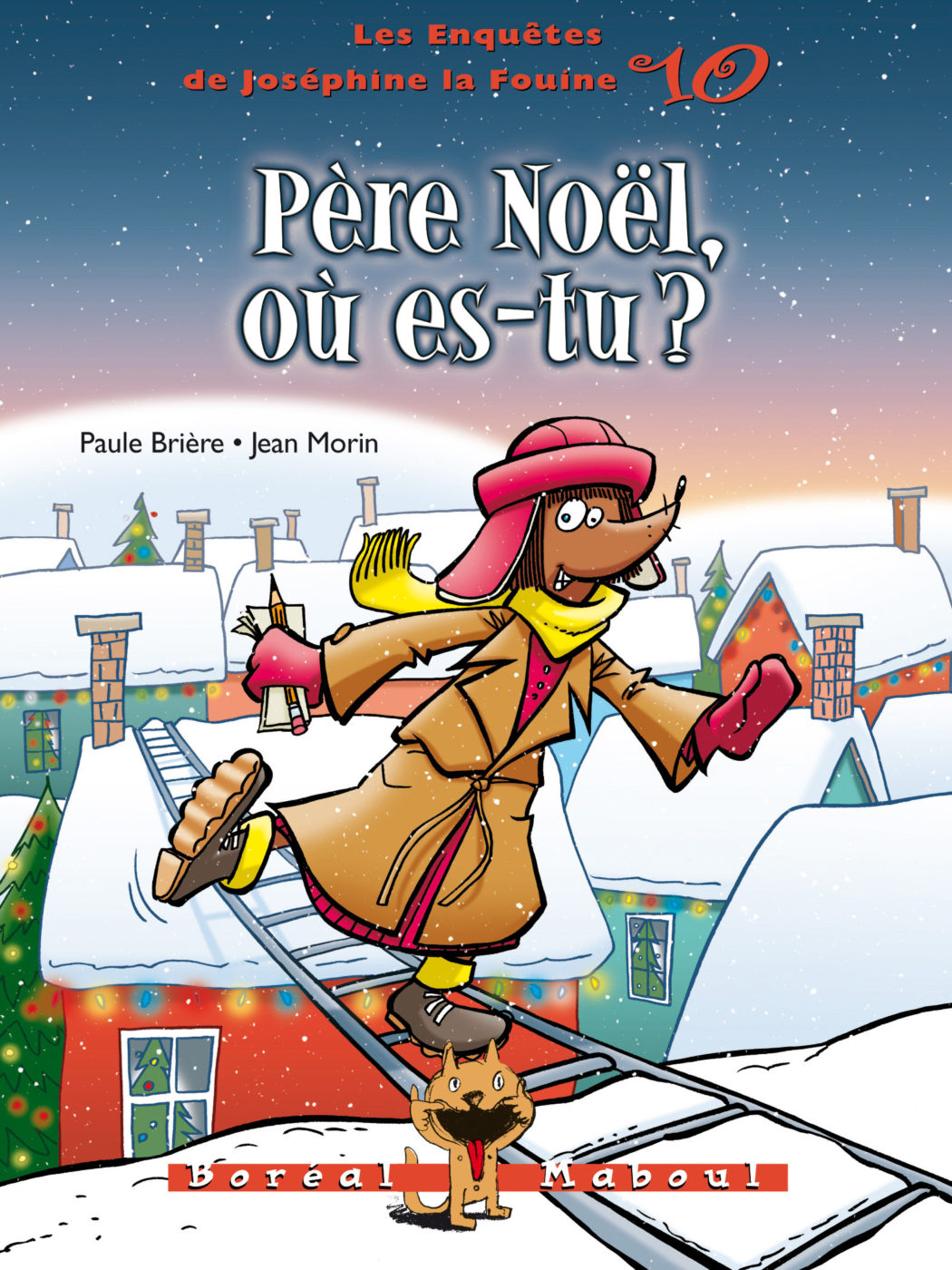

- Deux personnages principaux, Joséphine la Fouine, la détective renommée, et Mamzelle Mouche, la malcommode qui s’interpose dans l’enquête de Joséphine; plusieurs personnages secondaires, dont le père Noël, qui n’a pas livré les cadeaux à Lafontaine, Richard Fang-des-Neiges, détective qui viendra en aide à Joséphine dans ses recherches, et les autres animaux, Hannibal Hibou, Messire Lelièvre, Maître Corbeau et Madame Cannelle.

« – Eh! oh! pas de panique, lance-t-elle. Je suis là, moi, la meilleure détective en ville, à la campagne et en montagne. Spécialités : vols, enlèvements et méfaits en tout genre. » (p. 6)

« Joséphine la Fouine profite du calme pour fouiller dans ses poches. Elle sort son téléphone et appelle son collègue du Grand Nord.

– Allo, Richard Fang-des-Neiges?

– Le meilleur détective de la toundra et de la banquise lui-même à l’appareil. » (p. 30-31)

« – Le père Noël ne peut pas terminer sa tournée avec un bras cassé et une cheville foulée. Il aura besoin d’aide.

Du fond du traîneau, une grosse voix ajoute :

– Mais surtout pas la prétendue aide de cette mouche maléfique. Ho! ho! ho! C’est elle qui a provoqué l’accident à force d’étourdir mes pauvres rennes en leur criant des ordres inutiles et des contrordres imbéciles. » (p. 48)

« Mamzelle Mouche est revenue, incapable de résister à l’envie de se jeter devant les flashs. Joséphine la Fouine en profite pour mettre la patte sur cette maligne moulineuse de mauvais conseils.

– Au nom de la loi, je vous arrête pour harcèlement, danger public et entrave à une enquête. Ça vous apprendra à vous mêler de vos affaires. Allez, ouste, en prison, Mamzelle Moutarde-qui-pique! » (p. 50-51)

- Roman mettant en scène les animaux des fables de La Fontaine où s’enchaînent plusieurs péripéties amusantes; thèmes exploités (p. ex., enquête, animaux de la forêt, mystère, père Noël, cadeaux) susceptibles d’intéresser le lectorat visé.

- Nombreuses illustrations en noir et blanc facilitant la compréhension du texte et contribuant à la vraisemblance des personnages et des lieux.

- Mise en page aérée; texte réparti en quatre chapitres numérotés et titrés; éléments graphiques (p. ex., points de suspension, répétitions de lettres, guillemets, astérisques et notes explicatives en bas de page) qui facilitent l’interprétation de l’œuvre; citation de Jean de la Fontaine tirée de la fable Le coche et la mouche au début de l’œuvre; jeu questionnaire et L’énigme de Joséphine, à la fin du récit; liste des autres œuvres de la série Joséphine la Fouine et des œuvres de la même collection sur le revers de la jaquette.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots moins connus (p. ex., malavisée, estropiés, amoché, pagaille, maléfique, banquise) compréhensibles à l’aide du contexte.

- Texte contenant une variété de types et de formes de phrases qui contribuent à la lisibilité de l’œuvre et agrémentent la lecture.

« Et la mouche, que bourdonne-t-elle? Rien du tout! Ou plutôt elle ne bourdonne plus aux oreilles de Joséphine. Elle est partie guider les canards. Ouf! La détective profite de l’occasion pour reprendre le contrôle de son enquête. » (p. 25)

« Mais où cette bestiole est-elle donc passée? On dirait bien qu’elle se sauve encore une fois! De plus en plus louche…

– Eh! oh! attrapez-moi cette misérable mouche, crie la détective avant de poursuivre son rapport. » (p. 46-47)

- Nombreuses figures de style (p. ex., comparaisons, énumérations, expressions figurées, onomatopées) qui ajoutent à la richesse du texte.

« Malgré tout, Joséphine réussit à inspecter tous les toits. Ils sont lisses et blancs comme des guimauves géantes. » (p. 21)

« – Merci bien, répond la détective. Avec des amis comme vous, on n’a pas besoin d’ennemis! » (p. 30)

« – C’est ce que je crois, répond le harfang des neiges. Je mène moi-même une enquête sur la disparition du père Noël. Je sais que les cadeaux ont été livrés aux villages d’Anderson, Balzac, Carroll, Daudet, Ésope, Ferron, Grimm, Homère, Ionesco et Kipling. Le père Noël n’est pas passé aux villages de Molière, Perrault, Queneau, Roy et Ségur. » (p. 32-33)

« Mais le bourdonnement de la mouche est peu à peu couvert par un autre bruit qui vient de l’est. Cela fait de plus en plus « coin-coin » et de moins en moins « zzz-zzz ». » (p. 36-38)

- Séquences descriptives qui permettent de se faire des images mentales des personnages, des événements et des lieux de l’action.

« Joséphine la Fouine n’a pas le choix : elle doit monter sur les toits. Elle fouille dans ses poches et en sort une échelle. Oui, oui, toute une échelle dans sa poche! Pliée, elle est toute petite, mais dépliée, attention! l’échelle rejoint le toit le plus haut. Et elle est si solide qu’elle sert même de pont entre deux maisons. Pratique! » (p. 20)

« À mesure qu’elle approche du O volant, Joséphine comprend qu’il tourne au-dessus d’un tas d’objets multicolores à moitié couvert de neige. Elle s’approche encore et voit des bois et des sabots. Puis elle aperçoit des choux et des rubans. Enfin, elle discerne des habits rouges ensevelis sous les rennes, les cadeaux et la neige. » (p. 40-42)

- Séquences dialoguées qui témoignent des relations entre les personnages.

« Mais le père Noël s’interpose :

– Ho! ho! on n’emprisonne personne le jour de Noël.

– Bon. Si vous promettez de rester sage, dit Joséphine, je veux bien vous laisser en liberté. Mais tout le village vous aura à l’œil, Mamzelle Moule-à-gaufre…

– Merzzzi, Jozzzéphine!

– Remerciez plutôt le père Noël et les gens de Lafontaine.

Tous les villageois ajoutent :

– C’est vrai, ça! » (p. 51)

Référent(s) culturel(s)

- Mention d’auteurs et de poètes de la littérature française (p. ex., Molière, Balzac, Homère).

Pistes d'exploitation

- En groupe-classe, inviter les élèves à nommer quelques fables de Jean de La Fontaine qu’ils connaissent bien, puis lire le court texte de La Fontaine au début de l’œuvre. Animer une discussion afin de leur permettre d’établir des liens entre ce texte et l’intrigue du roman.

- Proposer aux élèves, regroupés en dyades, de rédiger un acrostiche amusant à partir du nom d’un des personnages du roman. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur travail au groupe-classe.

- À la page 33 de l’œuvre, l’auteure énumère plusieurs villages portant le nom d’auteurs de la littérature française. Demander aux élèves, réunis en équipes, d’effectuer une recherche sur les œuvres rédigées par ces auteurs (p. ex., Le petit Poucet de Charles Perrault, Blanche-Neige et les sept nains des frères Grimm, les Contes pour enfants de Hans C. Andersen, La chèvre de Monsieur Séguin d’Alphonse Daudet ou les romans de la comtesse de Ségur). Les inviter à choisir une œuvre, la lire, puis la raconter au groupe-classe.

Conseils d'utilisation

- Présenter ou revoir les caractéristiques de l’acrostiche.

- Encourager les élèves à lire d’autres œuvres de la même série, telles que Belle comme une grenouille, La poule aux œufs dort et Les Vrais Cochons, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, Maternelle à 4e année, Série : Les belles histoires de Pomme d’Api, Les chaussettes du père Noël.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 2e à 6e année, Série : La cabane à histoires, Noël pour tous.