Contenu

- Personnage principal et narratrice, Therese Zoe, qui raconte les façons dont les traditions et les valeurs transmises par les Aînés contribuent au bien-être des membres de sa communauté.

« Je m’appelle Therese Zoe. Je veux vous raconter des histoires. Ce ne sont pas les miennes, ce sont celles de Philip Zoe et d’Elizabeth Chocolate, des histoires tuchq. Il y a de ça très longtemps, les Tuchq étaient très puissants. Nos médicaments et nos histoires étaient très efficaces. Après tant d’années de contacts avec les étrangers, nous avons perdu bien des aspects de notre culture mais nous n’avons pas tout perdu. Dans ce livre, nous voulons faire connaître nos vies d’aujourd’hui et montrer comment nous utilisons les technologies modernes de concert avec nos traditions pour notre bien-être. Pour nous, être en santé signifie être attentif à soi-même, aux autres, aux animaux et au monde des esprits. » (p. 1)

- Plusieurs personnages secondaires, dont les Aînés, Philip Zoe et Elizabeth Chocolate qui, tout au long du documentaire, transmettent leurs connaissances et leurs compétences avec générosité, ainsi que quelques membres de la famille de Therese, ses petits-fils et sa petite-fille, de même que certaines personnalités marquantes de la collectivité.

« Elizabeth m’a montré à faire ehgwàa. J’ai aussi appris de différent(e)s Aîné(e)s d’autres techniques sur les traditions et les croyances tuchq. Philip et sa femme ont élevé leurs enfants dans le bois, tout comme Elizabeth et son mari. Ils transmettent leur savoir aux jeunes pour qu’ils puissent, eux aussi, vivre dans le bois s’ils le désirent. Nous ne voulons pas tenir pour acquis que le magasin approvisionnera toujours nos enfants. Nous voulons qu’ils soient débrouillards au cas où ils devraient, un jour, se débrouiller tout seuls. » (p. 14)

- Documentaire pouvant permettre aux élèves de faire des liens avec leur vécu et de comparer leur mode de vie avec celui du peuple tuchq; thèmes exploités (p. ex., environnement naturel, valeurs traditionnelles, famille, coutumes, histoires sacrées, lieux ancestraux, croyances) susceptibles d’intéresser le lectorat visé.

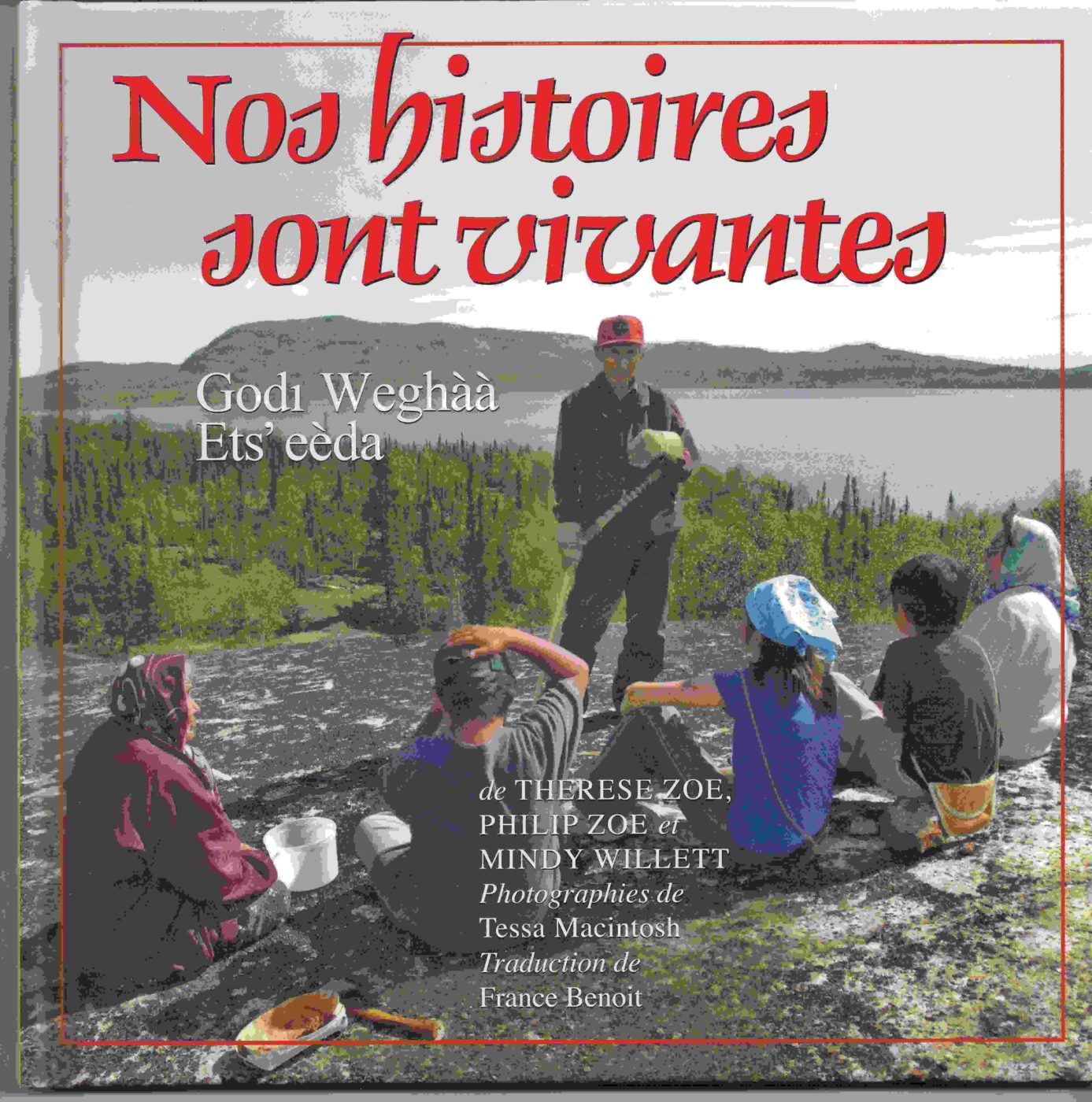

- Plusieurs photographies et quelques illustrations permettant d’établir un lien direct avec le texte et d’être témoin des traditions et des façons de faire de cette nation.

- Mise en page aérée; éléments graphiques (p. ex., polices de caractères variées, lettrines de couleur, guillemets, italiques, caractères gras, chiffres indiquant les étapes d’une marche à suivre, parenthèses, titres de couleur rouge pour les divers sujets exploités) facilitant l’interprétation de l’œuvre; dédicace à la mémoire de l’Aînée Elizabeth Chocolate au début de l’œuvre; glossaire et informations supplémentaires au sujet de la culture tuchq et courtes biographies des auteurs et de la photographe à la fin du livre; témoignages d’appréciation de l’œuvre sur la quatrième de couverture.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; quelques mots nouveaux que les photos et le contexte permettent de définir; emploi occasionnel de mots appartenant à la langue tuchq dont la traduction figure soit au glossaire, dans un encadré ou entre des parenthèses.

- Utilisation de la phrase déclarative, propre au documentaire, et parfois de la phrase impérative pour décrire une marche à suivre.

« Nous nourrissons le feu également lorsque nous remercions la terre qui nous procure notre nourriture. Nous lui sommes reconnaissants puisque nos eaux regorgent de poissons et nous aimons tellement manger du poisson! Ma famille et moi posons nos filets devant notre collectivité à l’année longue. Nous capturons et mangeons beaucoup de poissons comme le grand corégone et le touladi pour ensuite en faire du poisson séché, ehgwàa. » (p. 12)

« 1. Enlève les écailles en glissant ton couteau à l’envers de la direction des écailles.

2. Coupe la colonne vertébrale pour que la chair reste sur la peau. » (p. 12)

- Séquences descriptives qui permettent au lectorat d’acquérir des connaissances au sujet des croyances et des habitudes de vie des Tuchq.

« Les enfants apprennent à être forts de bien des façons, incluant l’écoute de nos histoires du passé. Les histoires tuchq préservent la mémoire de notre peuple et nous guident dans nos vies. Les adultes transmettent leurs histoires aux plus jeunes pour qu’elles ne soient jamais oubliées. Philip a bien des histoires à raconter. […] Une fois, il m’a parlé de l’endroit où vivaient des animaux géants. Nous appelons ces animaux géants weyìidìi. Ils vivent dans des endroits dangereux. Les Tuchq ne fréquentent jamais ces endroits, jamais, même de nos jours. On montre notre respect pour les weyìidìi en restant éloignés d’eux. » (p. 16)

« Ici, dans le bois, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Les gens qui ne sont pas d’ici peuvent penser en voyant ces terres qu’elles sont dénudées mais on ne manque de rien. Les terres nous donnent notre nourriture et nos abris. Elles contiennent en elles notre histoire et nos contes. Elles nous donnent tout ce dont nous avons besoin. Grâce à ce que les Aîné(e)s nous ont transmis, on se sent chez nous ici. » (p. 22)

Pistes d'exploitation

- L’auteure de l’œuvre souligne que les traditions « nous rappellent qui nous sommes et d’où nous venons » (p. 11). Demander aux élèves, regroupés en équipes, de discuter d’une tradition bien ancrée dans leur famille et de l’importance accordée à la transmission de cette tradition de génération en génération. Les inviter à faire part de leurs idées au groupe-classe.

- Demander aux élèves de résumer, dans leur carnet de lecture, les leçons de vie apprises au cours de leur lecture et la façon dont ils pourraient les appliquer au quotidien. Animer une mise en commun afin de leur permettre de faire part de leur travail au groupe-classe.

- En groupe-classe, inviter les élèves à donner leur impression sur le mode de vie de la communauté tuchq en précisant les façons de faire qu’ils ont particulièrement appréciées versus celles qui pourraient s’avérer difficilement applicables à leur mode de vie.

Conseils d'utilisation

- Encourager les élèves à lire les autres œuvres de la série Notre territoire, un livre d’histoires, telles que Le caribou, nourriture de notre âme / ?étthén bet’á dághìddá, Comme on se sent bien ici! / Zhik gwaa’an, nakhwatthaiitat gwiinzìi et Viens avec moi : nous apprendrons ensemble! / Éwo, séh Kedidihdont, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 2e à 6e année, Série : Les découvertes de Shanipiap, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les autochtones, tu connais?, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 1re à 6e année, Série : Perspectives autochtones, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 12e année, Série : Wapikoni, divers épisodes.