Contenu

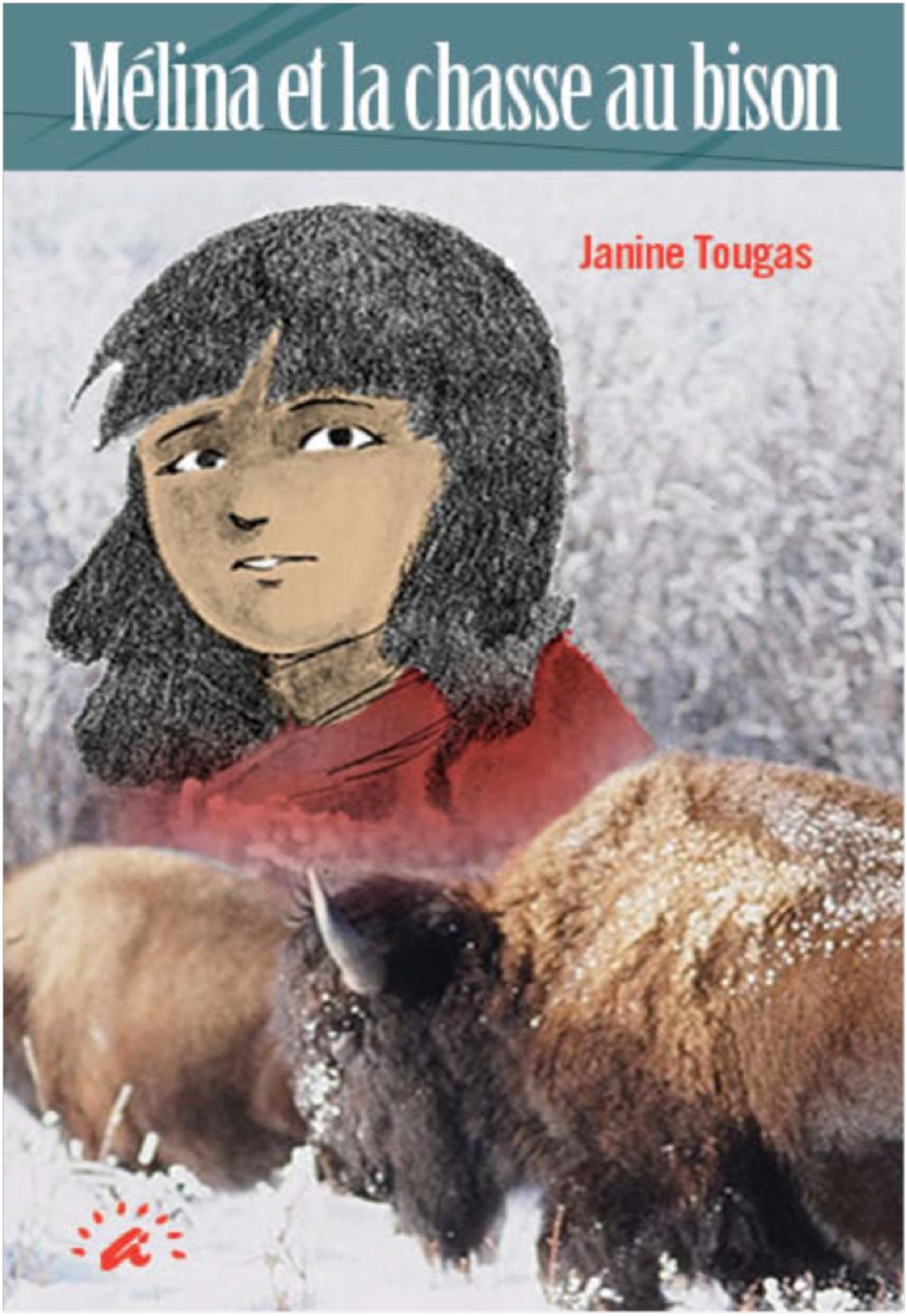

- Un personnage principal, Mélina, jeune Manitobaine timide d’origine métisse, qui gagne un voyage à Whitehorse après avoir fait un projet sur la chasse au bison; plusieurs personnages secondaires, parmi lesquels Sylvianne, collègue de classe de Mélina, qui adore le dessin, Gabriel, garçon confiant qui se présente comme vice-président du conseil étudiant, les membres de la famille de Mélina, monsieur Carrière, enseignant, monsieur Bilodeau, directeur à l’école Émilie-Tremblay de Whitehorse, Madame Farley, peintre, monsieur et madame Lajoie, qui hébergent Mélina, et Harry Eaglefeather, le grand chasseur de bison.

« MÉLINA MARCOUX N’A PAS HONTE DE SON SANG MÉTIS. AU contraire, elle en est fière. Toutefois, elle est trop timide pour parler devant la classe. Monsieur Carrière, son enseignant de sciences humaines en 7e année, interroge les élèves. » (p. 9)

« La bibliothécaire, madame Fortin, jette un regard d’avertissement à Gabriel. Mais il n’est pas facilement intimidé, vu que les adultes lui font les gros yeux depuis la maternelle. » (p. 21)

« – Toi, dit-elle à Sylvianne, as-tu reçu quelque chose de ta famille?

– Oh, comme toujours, de l’argent.

– Chanceuse!

– En fait, mon vrai cadeau, c’est que ma mère me conduise à l’aéroport.

– Vraiment?

– Tu ne connais pas ma mère. Elle est tellement occupée. Quand je lui ai demandé de venir me conduire à l’aéroport, elle a tout de suite appelé ma tante pour qu’elle le fasse à sa place.

– Elle est si occupée que ça… même le dimanche?

– Oui.

– Eh bien… elle est ici.

– C’est parce que j’ai piqué une crise.

– Oh. » (p. 95)

« Après un excellent souper, que le grand appétit des jeunes a rendu encore plus délicieux, monsieur Denny présente au groupe Harry Eaglefeather, le chef de la chasse. Sylvianne trouve qu’il ressemble à leur Gabriel Dumont puisqu’il a le même rôle. Mélina ne veut rien manquer de la présentation de monsieur Eaglefeather. « Plume d’aigle », c’est un nom inspirant. » (p. 130-131)

- Récit d’aventures riche en péripéties et en rebondissements; œuvre pouvant intéresser le lectorat visé de par les thèmes exploités (p. ex., amitié, aventure, famille, estime de soi, leadership, tradition métisse, chasse au bison, légende, camping d’hiver, voyage au Yukon).

- Mise en page aérée; oeuvre répartie en 22 chapitres numérotés mais non titrés; quelques illustrations en noir et blanc montrant surtout les personnages dans diverses situations quotidiennes et permettant d’établir un lien avec l’intrigue; photos d’une vraie chasse au bison au Yukon et carte du voyage de Mélina à la fin de l’oeuvre; présence d’éléments graphiques facilitant l’interprétation de l’œuvre (p. ex., guillemets, majuscules, astérisques et notes explicatives en bas de page, caractères italiques).

« Derrière une des étagères de livres, on entend un gros « CHUT! » sévère, une parfaite imitation de ceux que madame Fortin réserve aux bavards. De sa meilleure voix de guerrière à l’attaque, la brave dame riposte :

– Comme le dit la chanson, C’EST UNE HISTOIRE QUE L’ON NE SAURAIT TAIRE*!

* Chant bien connu au Manitoba français, dont les paroles militantes ont été écrites par le père Lucien Hardy sur un air folklorique, au cours des années 1940. » (p. 25)

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre et familier dans certaines séquences dialoguées; vocabulaire simple, quelques expressions empruntées à l’anglais (p. ex., rough, alright, yes, touchdown, dream team); roman rédigé en tenant compte de la nouvelle orthographe.

- Utilisation d’une variété de types et de formes de phrases qui contribuent à la lisibilité de l’œuvre; plusieurs phrases pouvant servir à l’enseignement explicite des manipulations linguistiques.

« – Voyons donc! Y a-t-il quelqu’un, parmi vous, qui croit assez en Gabriel Dupont comme vice-président pour dire quelques mots en sa faveur?

Mélina voudrait donc que quelqu’un de son équipe réagisse. Kim et Kayla sont occupées à fusiller des yeux Jake, qui reste collé, soudé et cimenté à sa chaise. Sylvianne fixe son amie d’un regard suppliant. Les jambes molles, les joues en feu, la bouche sèche, Mélina prend son courage à deux mains, se lève et se rend au micro. » (p. 80)

« Y a-t-il une manifestation à l’aéroport? Plusieurs personnes, en effet, tiennent bien haut de grandes affiches et des pompons colorés. Mélina et Sylvianne étirent le cou, mais n’arrivent pas à lire ce qui est écrit sur les affiches. Les passagers qui les précèdent se tournent vers elles et les dévisagent en souriant.

– Penses-tu que les affiches sont pour nous? chuchote Mélina.

– J’espère que non, murmure Sylvianne en rougissant. » (p. 108-109)

- Nombreuses figures de style (p. ex., comparaison, énumération, métaphore) qui enrichissent le texte et agrémentent la lecture.

« Ils sont les deux derniers à entrer en classe et Miss Beatty leur fait de gros yeux. Mélina, rouge comme une tomate, gagne rapidement sa place. Gabriel, lui, marche lentement vers son pupitre en composant son texto. » (p. 18)

« Gabriel est debout près de l’artiste; il a la main sur l’épaule de Sylvianne. Mélina se fige en voyant cette main posée de façon aussi relaxe et intime. Son bonheur si récent se brise en mille miettes comme un verre qui se fracasse sur du béton. » (p. 48)

« Mélina sourit de l’exubérance de son amie et échange une poignée de mains avec la dame. Elle est heureuse d’avoir retrouvé Sylvianne, sa bouée de secours dans cette mer d’inconnus. Sa compagne de voyage est pimpante et joyeuse, débordante de nouvelles à raconter. » (p. 123)

- Séquences descriptives qui apportent des précisions sur les personnages, les lieux et les événements.

« Le troupeau reste immobile et les motoneiges s’avancent encore un peu. On voit très bien chacun des bisons, maintenant.

« Quel magnifique animal, avec ses cornes, sa bosse et son immense tête », pense Mélina.

Elle se retourne, curieuse de voir l’air de Sylvianne, qui aperçoit de vrais bisons pour la première fois de sa vie. Voici alors qu’un coup de fusil éclate. Elle a tout juste le temps de voir tomber un des bisons. Harry Eaglefeather baisse son fusil tandis que les autres bisons partent à l’épouvante.

Les chasseurs et les jeunes lancent un cri de victoire. » (p. 135)

« À la fin du récit, quand la belle dame apparait en forme de bison blanc aux deux braves, Mélina est surprise par la réaction de son auditoire. Les jeunes lancent des « Oh! » et des « Aaah! », ils échangent des sourires, ils se poussent du coude, ils la pointent du doigt et montrent le panneau derrière elle. Mélina se retourne. L’illustration que Sylvianne vient de terminer la chavire. Sylvianne s’est inspirée de son visage – oui, de son visage à elle, Mélina Marcoux – de ses yeux, de sa bouche, de son nez et de ses cheveux, pour dessiner la dame de la légende, vêtue d’une peau de bison blanc. La ressemblance est frappante! C’est tout un honneur. » (p. 143-144)

- Prédominance de séquences dialoguées qui permettent de mieux comprendre les relations entre les personnages; quelques séquences descriptives qui apportent des précisions sur les personnages, les lieux et les événements.

« Mélina toussote, pour tenter de faire partir la grosse boule qu’elle a dans la gorge. Les yeux de Sylvianne sont remplis de larmes.

– Ne pleure pas! lui chuchote Mélina. N’oublie pas, on est des gagnantes!

– C’est vrai! lui répond Sylviane (sic) en ravalant ses larmes.

Un peu réconfortées, les filles se séparent en souriant bravement.

– Je ne t’emmène pas chez nous, explique monsieur Bilodeau à Mélina en la faisant monter dans sa voiture. Puisque j’ai six enfants et que ma maison est petite, je te dépose chez monsieur et madame Lajoie. Ils ne pouvaient pas venir te chercher ce soir parce que demain, c’est la parution du journal. Mélina se tourne vers lui les yeux brillants.

– Je vais habiter chez des gens qui publient un journal? » (p. 111)

« – Moi, dit Mélina, je suis Métisse, née de deux parents métis. Je connais beaucoup de légendes canadiennes-françaises. Ce soir, je suis contente d’avoir raconté une histoire importante du côté Premières Nations de ma famille.

Elle se tourne vers Harry, qui vient de s’asseoir près d’eux.

– Oh Harry, quand je vous ai vus, toi et Sylvianne, l’un à côté de l’autre, à genoux devant moi, waou! C’était comme si on avait fait une pièce au sujet du commencement de la race métisse… une pièce importante.

– Quand l’histoire que tu racontes aux autres est importante pour toi, tu sais que c’est une histoire qui a de la valeur, déclare Harry. » (p. 146)

Référent(s) culturel(s)

- Mention de L’Aurore boréale, l’hebdomadaire francophone de Whitehorse.

Pistes d'exploitation

- Demander aux élèves, regroupés en dyades, de brosser le portrait psychologique d’un des personnages en tenant compte de critères précis (p. ex., apparence physique, intérêts, qualités, défis). Leur proposer ensuite de participer au Jeu de la vérité au cours duquel chaque équipe est appelée à présenter le personnage choisi devant un jury chargé de désigner l’interprétation la plus convaincante.

- Animer une discussion sur les différentes étapes vécues par Mélina dans son cheminement vers une plus grande confiance en soi (p. ex., l’amitié grandissante entre elle et Sylvianne, la timidité faisant place à une belle assurance lui permettant de parler en public, la découverte de son talent de journaliste). Par la suite, inviter les élèves à rédiger, dans leur journal personnel, un court texte relatant une situation au cours de laquelle ils ont dû faire appel à leur courage pour surmonter un défi. Leur suggérer, regroupés en équipes, de lire leur texte aux membres de leur groupe.

- Relire aux élèves la chronique journalistique rédigée par Mélina et publiée dans L’Aurore boréale au chapitre 22 de l’œuvre. Leur proposer, réunis en dyades, d’écrire une chronique journalistique traitant d’un thème particulier faisant référence à des faits récents ou historiques s’étant déroulés dans leur communauté francophone. Les inviter à publier leurs écrits sur le site Web de l’école ou dans le journal communautaire.

Conseils d'utilisation

- Inviter les élèves à lire d’autres œuvres traitant de coutumes autochtones, telles que Le secret de ton nom / Kiimooch ka shinikashooyen, Qu’Appelle et Sous la Lune de Corbeau, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les Métis, Notre culture, nos histoires, divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 7e année, Série : Chroniques du vieux Fort William, Retour dans les terrains de chasse.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 9e année, Série : La part du monde, Le précipice à bisons Head-Smashed-In.