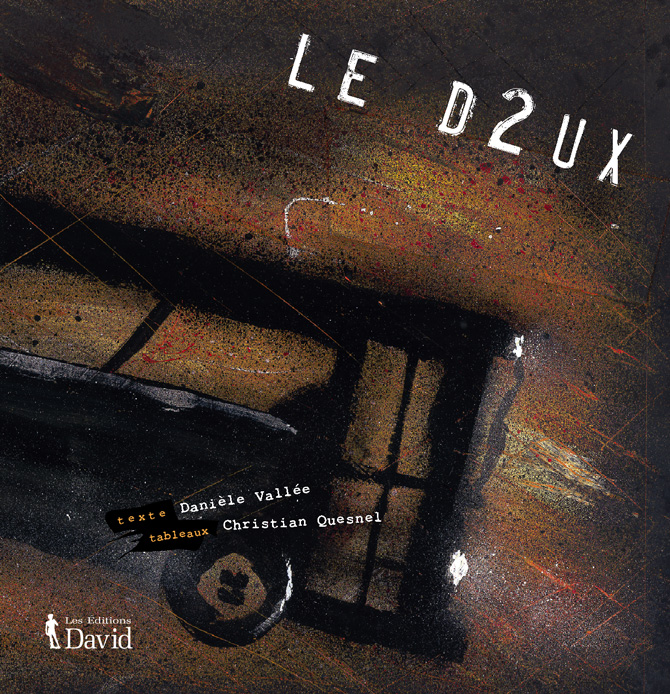

2Le D2ux

À noter : cette œuvre est épuisée.

Le Deux. Un autobus de ville. Le Deux. Tension, émotions, frissons. Le Deux. Histoires vécues, déguisées en fiction. Le Deux. Illustrations de scènes de vie. Tous les jours, la narratrice prend l’autobus pour revenir du travail à la maison. Bien qu’elle souhaite faire le trajet en toute quiétude, voilà que les rencontres fortuites, jumelées aux comportements étranges de certains passagers, la perturbent et l’émeuvent à la fois.

Les ambiances de ces vingt-trois scènes de vie, illustrées par autant de tableaux de Christian Quesnel, s’appuient sur des faits vécus par l’auteure.

(Inspiré de la quatrième de couverture du livre.)