Contenu

- Trois personnages principaux, une anguille géante qui dévore les poissons de la rivière Petitcodiac, Glooscap, qui vient à la rescousse des habitants de la rivière, et un petit homard qui se voit transformé en homard géant; un personnage secondaire, le Grand Esprit, qui provoque une éclipse de soleil.

« Un jour, l’anguille géante s’aventura dans la rivière et découvrit qu’elle contenait une multitude de poissons succulents. Dès lors, jour après jour, elle vint s’y régaler. Serpentant dans la rivière, elle détruisait tout sur son passage sans aucun ménagement. » (p. 8)

« Quand il fut mis au courant des agissements de l’anguille géante, Glooscap prit pitié des petits poissons. Il n’allait pas lui-même affronter l’anguille, mais il promit de donner des pouvoirs magiques à quiconque se porterait volontaire pour la combattre. » (p. 12)

« Le petit homard s’était à peine présenté que Glooscap le transforma en homard géant. L’immense crustacé se rendit immédiatement à l’embouchure de la rivière. Là, ouvrant et refermant ses énormes pinces, il se tint prêt à engager le combat avec l’ennemie dès qu’elle apparaîtrait. » (p. 16)

- Courte légende contenant un seul paragraphe par page, rédigé en français, en mi’kmaq et en anglais; thèmes exploités (p. ex., peuple autochtone, légende traditionnelle amérindienne, animaux marins, pouvoirs magiques, bataille légendaire, victoire) aptes à intéresser le lectorat visé.

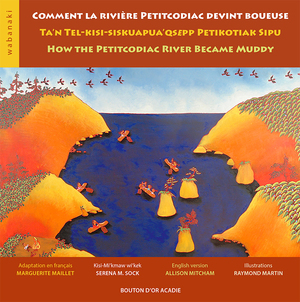

- Nombreuses illustrations aux couleurs chaudes et vibrantes en lien direct avec le texte.

- Mise en page simple et dégagée; page divisée en trois sections avec couleur de police associée à la langue (p. ex., texte français en jaune, texte mi’kmaq en bleu et texte anglais en rouge); éléments graphiques (p. ex., tirets, points de suspension, lettrines pour marquer le début de chaque page de texte) facilitant l’interprétation de l’œuvre.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots nouveaux (p. ex., mascaret, ménagement, intercéder, crustacé, se concertèrent) compréhensibles à l’aide du contexte.

- Texte contenant des phrases simples et des phrases transformées parfois longues, propices à l’enseignement explicite des manipulations linguistiques.

« Les poissons se concertèrent. Ils avaient tous bien trop peur de l’anguille géante pour oser la défier. Finalement, un homard s’avança timidement et proposa ses services. » (p. 14)

« Pendant des jours et des jours, les deux géants – le homard et l’anguille – livrèrent bataille, tordant les bords de la rivière et faisant tomber dans l’eau, rougie par le sang, les arbres qui poussaient sur les berges. Enfin, le homard remporta la victoire! » (p. 18)

- Séquences descriptives qui apportent des précisions sur les personnages, les lieux et les événements; aucune séquence dialoguée.

« Dans ce passé lointain, quand la rivière Petitcodiac était propre et limpide, des homards et des poissons de toutes sortes y vivaient nombreux, procurant aux Mi’kmaq de la nourriture en abondance. » (p. 4)

« Le Grand Esprit était fort attristé par tant de destruction. Afin que personne ne puisse voir ce terrible spectacle, il fit passer la lune devant le soleil. La terre et la rivière furent ainsi totalement dans l’ombre, pendant quelque temps. De nos jours, on parle de cet étrange événement comme d’une éclipse de soleil. » (p. 20)

Pistes d'exploitation

- En groupe-classe, situer la rivière Petitcodiac et la baie de Fundy sur une carte géographique ou à l’aide d’un logiciel tel Google Earth. Inviter les élèves, regroupés en équipes, à effectuer une recherche sur ces deux endroits, puis à créer un dépliant touristique servant à leur promotion. Animer une mise en commun afin de leur permettre de présenter leur travail au groupe-classe.

- Inviter les élèves, réunis en équipes, à choisir un phénomène naturel (p. ex., volcan, tsunami, tremblement de terre, éclipse, marée, arc-en-ciel, tornade), puis à relever ses principales caractéristiques. Leur demander de rédiger une légende expliquant ce phénomène naturel et à l’illustrer en s’inspirant des techniques utilisées par l’illustrateur, Raymond Martin. Permettre aux élèves de présenter leur légende à une autre classe.

- Inviter un membre de la communauté autochtone de la région, soit un artiste ou un musicien, à venir parler aux élèves des traditions, des croyances, des valeurs et du mode de vie de sa communauté. Au préalable, demander aux élèves, regroupés en dyades, de noter les questions et les points d’intérêt qu’ils aimeraient aborder à la rencontre. À la suite de la rencontre, les inviter à dresser une liste des similarités et des différences entre les croyances autochtones et les leurs.

Conseils d'utilisation

- Présenter ou revoir les caractéristiques du dépliant touristique et de la légende.

- Encourager les élèves à lire d’autres légendes, telles que Glooscap, les castors et le mont Sugarloaf, Le maître Glooscap transforme animaux et paysages et Le Capteur de rêves et les Sept Tentations, dont les fiches pédagogiques se trouvent dans FousDeLire.

Ressource(s) additionnelle(s)

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 5e à 10e année, Série : Active-toi, Droits autochtones.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 3e à 8e année, Série : Les autochtones, tu connais?, Divers épisodes.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 6e année, Série : Vraiment Top!, Top 3 des mythes et légendes des premières nations.

- IDÉLLO.org, ressources éducatives en ligne, 4e à 8e année, Série : Les Métis : Notre culture, nos histoires, La tradition orale.