Contenu

- Présence de deux personnages illustrés, Samuel et Sarah, qui apparaissent tout au long de l’œuvre et qui soulèvent des questions et font des commentaires cocasses sur les divers sujets exploités, ce qui permet au lectorat de s’amuser et de réfléchir en même temps.

- Abécédaire de style documentaire présentant divers éléments de la culture franco-ontarienne à l’aide de chacune des lettres de l’alphabet (p. ex., J pour Jean-François Carrey, K pour Kapuskasing, M pour Montfort); idée principale de chaque lettre développée dans différents genres de textes (p. ex., bande dessinée, charade, chanson, entrevue, poème); sujets familiers qui rappellent des faits historiques de la francophonie ontarienne (p. ex., le sauvetage de Montfort, le nouveau visage de la francophonie ontarienne grâce à l’immigration, le fait bilingue, les quintuplés Dionne); thèmes exploités (p. ex., drapeau franco-ontarien, géographie, histoire, hockey, pêche, humour) aptes à intéresser le lectorat visé.

« – Je me demande combien de temps il faut aux fleurs insectivores pour digérer un maringouin.

– Je me demande ce que ferait la grenouille si un morceau de couleuvre lui restait pris dans la gorge. » (p. 4)

« – Je pensais qu’on était plus nombreux, les francophones de l’Ontario.

– C’est la qualité qui compte, pas la quantité! » (p. 10)

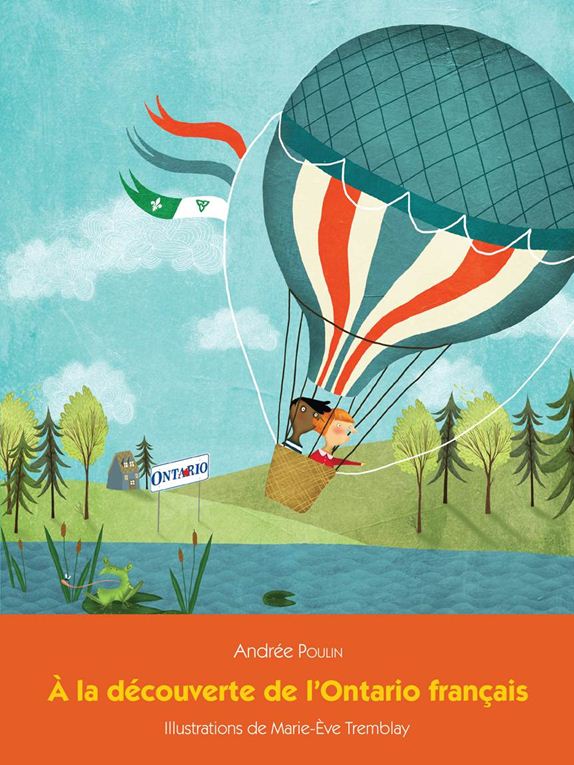

- Illustrations dynamiques et colorées en lien direct avec le texte ainsi que plusieurs photos d’époque et actuelles qui permettent de visualiser les lieux, les personnes ou les événements dont il est question.

- Texte généralement aéré, présenté sous diverses formes, de manière originale (p. ex., dans un calepin à la page 20, sur un parchemin à la page 24, sur des panneaux de bois à la page 26); éléments graphiques (p. ex., caractères gras pour accentuer des faits, italiques pour indiquer des paroles en anglais ou des mots en langue autochtone, phylactères ou bulles de dialogue pour mettre en évidence les propos de Samuel et de Sarah) facilitant l’interprétation de l’œuvre; dédicace et remerciements au début du livre.

Langue

- Registre de langue courant dans l’ensemble de l’œuvre; mots moins connus (p. ex., inopérant, exogame) compréhensibles grâce au contexte; mots du registre familier (p. ex., hé, t’as) et mots anglais (p. ex., what’s up, mad, game, score, team, rough) dans certains dialogues reflétant la dualité linguistique du milieu et contribuant à la vraisemblance des personnages.

- Plusieurs types et formes de phrases à structures plutôt simples qui contribuent à la lisibilité du texte et permettent au lectorat d’imaginer la scène.

« Au printemps 1934, dans le petit village de Corbeil, en Ontario, Elzire Dionne donne naissance à cinq filles! Des jumelles identiques! Les bébés sont si minuscules qu’on peut les tenir dans la paume de la main. Pour les garder au chaud, on les installe dans un tiroir près du poêle à bois. Tout le monde se dit : « elles vont mourir ». Mais non. Elles sont les premières quintuplées à survivre, de vrais bébés miracles! » (p. 22)

« Comment manges-tu ton fromage en grains?

Avec tes céréales du matin?

Bien aligné sur un craquelin?

Fondu en flaque sur ton pain?

En pigeant dans le sac avec les mains?

En te cachant de tes copains coquins?

En lisant un bon bouquin?

En y saupoudrant des cerises au marasquin? » (p. 26)

- Emploi de figures de style (p. ex., allitérations, métaphores, comparaisons) qui contribuent à l’aspect imagé, vivant et ludique des textes.

« Qui peut prononcer ce virelangue sans reprendre son souffle?

C’est fantastique de faire partie de la grande famille franco-ontarienne et de parler fièrement le français; alors je défends farouchement ma langue fabuleuse et, je le confesse franchement, j’enverrai flotter dans le fossé le premier farceur qui affirmera faussement que le français est un fardeau fatigant. » (p. 10)

« Ce rêve est si ambitieux que Jean-François a parfois l’impression qu’il essaie de manger un éléphant. C’est tellement gros que parfois il se décourage. Heureusement, son ami Martin lui dit : « Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. » » (p. 14)

« L’Ontario est parsemé de villes et de villages où l’on vit et où l’on vibre en français. Ces villes et ces villages sont comme des dizaines de drapeaux verts sur la grande courtepointe de la province. » (p. 30)

- Dominance des séquences descriptives apportant des précisions sur les faits présentés.

« Les Franco-Ontariens ont pris cette insulte – frog – et l’ont transformée en signe de fierté. En 1973, des jeunes de Sudbury ont créé une grande fête pour célébrer la francophonie. Comme ils s’étaient fait traiter de frogs par les anglophones, ces Franco-Ontariens ont appelé cette fête La Nuit sur l’étang. » (p. 11)

« Dans les années 1600, quand les explorateurs français arrivent dans ce coin de l’Ontario, les Ojibwés donnent un nom à ce long cours d’eau : Rivière des Français. Étienne Brûlé, Samuel de Champlain, Jean Nicollet, Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseilliers sont les premiers Blancs à s’aventurer sur ces territoires sauvages. » (p. 24)

- Séquences dialoguées figurant dans certains genres de textes (p. ex., la bande dessinée, l’entrevue) pour rapporter les échanges entre les personnages.

« – Papa, où sont les outardes? demande fiston.

– On va les voir bientôt, fiston! On arrive justement à Wawa.

Le garçon éclate de rire.

– Wawa! Trop drôle comme nom.

– Wawa, ça veut dire outarde en ojibwé.

– Papa, c’est quoi l’O-bij-wé? demande fiston.

– Ça se prononce O-jib-wé. Les Ojibwés sont des Amérindiens. Ils vivent ici depuis plusieurs centaines d’années, bien avant l’arrivée des premiers Blancs. » (p. 32)